|

Quais

os avanços no tratamento da epilepsia?

"É

como atirar no escuro e esperar que o alvo seja acertado".

É assim que o neurologista Ley Sander, professor do Departamento

de Epilepsia Clínica e Experimental do University College

London, define o tratamento da epilepsia.

Embora

possa parecer, a definição não é caricatural.

Isto porque, explica ele, não há um tratamento racional

disponível. Terapia "racional", esclarece, é

o tratamento baseado no conhecimento do processo patogênico,

de como a droga o influencia, no fato de que a terapia funciona

seletivamente em um mecanismo e também no conhecimento de

que a escolha do tratamento errado resulta em falha. A epilepsia

é uma condição complexa, muitas vezes mal compreendida,

e as terapias atuais são essencialmente empíricas,

ou seja, "foram formuladas como resultado da experiência

e não sobre o conhecimento do processo patogênico da

epilepsia, o que não quer dizer que elas não sejam

eficientes, mas não são racionais", diz.

Desde

meados da década de 80, sabe-se que o uso de uma única

droga (monoterapia) é suficiente e preferível para

controlar a epilepsia em aproximadamente 70-80% dos pacientes. A

utilização de múltiplas drogas (politerapia),

por outro lado, aumenta os efeitos colaterais dos antiepilépticos.

A incidência desses efeitos é proporcional ao número

de drogas antiepilépticas (DAE) utilizadas, conforme sublinham

Carlos Guerreiro e André Palmini, em Epilepsia, um

compêndio de 34 artigos sobre o assunto (veja

resenha nesta edição). Ainda assim, por diversos

motivos, o recurso a uma segunda droga continua sendo freqüente

no atendimento em saúde, quando a primeira não surte

os efeitos desejados imediatamente.

Muitos

pesquisadores defendem que a monoterapia seja mais explicitamente

indicada, para que a busca pelo tratamento com uma única

droga não se esgotasse nas primeiras tentativas. Entretanto,

a indicação de monoterapia esbarra em outras exigências.

Nos

EUA, por exemplo, Food and Drug Administration (FDA) faz restrições

à concessão da indicação de monoterapia

a drogras antiepilépticas. Em março de 2001, cerca

de 120 especialistas de vários países se reuniram

em um workshop internacional para tentar chegar a um consenso sobre

a maneira de obter aprovação do FDA para a rotulagem

de drogas antiepilépticas como "indicadas para monoterapia".

O problema parece insólito, já que a indicação

de monoterapia parece ser consensual entre os pesquisadores que

tratam da epilepsia e já se tornou uma prática corrente.

Mas ele é mais sutil do que parece, assim como tudo o que

envolve o conceito

de epilepsia.

Acontece

que, para conceder a rotulagem de monoterapia, o FDA exige que se

demonstre diferença de efeito no tratamento com a droga ativa

e um placebo (medicação "de mentira"). Mas

a maioria das DAE recebe aprovação inicial do órgão

através de estudos clínicos do tipo add on,

em que se adiciona a droga que se quer testar ou o placebo a uma

medicação de base, já administrada ao paciente,

e se compara a eficácia do tratamento nos dois casos. O FDA

considera insuficiente essa informação para conceder

a indicação de monoterapia a uma droga, sob a justificativa

de que esse tipo de pesquisa não avalia o efeito individual

da nova DAE. Daí a polêmica que motivou workshop

(promovido pelo Instituto Nacional de Desordens Neurológicas

e Derrames/ Institutos Nacionais de Saúde (NINDS/NIH), Sociedade

Americana de Epilepsia (AES), Cidadãos Unidos pela Pesquisa

em Epilepsia (CURE) e Fundação Epilepsia (EF)) reunindo,

além de pesquisadores epileptologistas e estatísticos,

representantes do FDA e de empresas farmacêuticas. Todos sem

chegar a um consenso.

"O

problema com os testes placebo-controle de monoterapia é

que eles deixam metade dos pacientes sem tomar DAE, portanto expostos

ao risco de crises adicionais e suas conseqüências",

diz o relatório do NINDS sobre o evento. As drogas com indicação

de monoterapia receberam o rótulo através de testes

com pacientes hospitalizados e candidatos a cirurgia, em que a medicação

era suspensa para avaliação. Ou então através

de estudos do tipo "pseudo-placebo", em que se compara

a droga de interesse com uma dose sub-terapêutica de outra

medicação. Tais estudos, no entanto, têm problemas

éticos e científicos, fazendo com que os médicos

e pesquisadores fiquem relutantes em realizá-los. Mesmo as

empresas farmacêuticas têm restrições

em desenvolver esse tipo de estudo.

Na

Europa, as agências européias de regulação

de drogas aceitam testes de equivalência para conceder aprovação

de monoterapia. Uma nova DAE é comparada com uma DAE tradicional,

"comprovadamente eficaz", e caso seja demonstrada sua

equivalência, ela recebe indicação de monoterapia.

A vantagem desse tipo de estudo, diz o NINDS, é que todos

os pacientes recebem medicamento; a desvantagem é que se

pode estar comparando drogas medíocres, já que o teste

é de equivalência e não de superioridade. Segundo

o instituto, o FDA se dispôs a "levar em consideração"

resultados de controles históricos e um grupo de pesquisadores

foi designado para levantar esses dados e ver que evidências

positivas existem.

Politerapia "racional"

Se,

por um lado, a monoterapia é hoje indicada na maior parte

dos casos, por outro, ela convive com uma estratégia que

muitos chamam de "politerapia racional", que consiste

em combinar várias DAE com diferentes mecanismos de ação,

para tentar reduzir os efeitos colaterais, ao mesmo tempo que busca-se

obter maior eficácia terapêutica e diminuir a interação

com outras drogas. Essa abordagem terapêutica surgiu com o

desenvolvimento da pesquisa sobre os diversos tipos de epilepsia

e a introdução da classificação das

crises e síndromes epilépticas pela Liga Internacional

Contra a Epilepsia (ILAE), apontando indicações mais

precisas sobre a DAE adequada para cada tipo de epilepsia (veja

tabela abaixo).

Tipos

de crises, síndromes e drogas antiepilépticas

|

Tipos de crises |

| Crise

parcial com ou sem generalizacão |

Ausência |

C.

Miociônicas |

CTCG

(primárias) |

| Carbamazepina |

Valproato |

Valproato |

Valproato |

| Valproato |

Etossuxicimida |

Benzodiazepínicos |

Carbamazepina |

| Fenitoína |

Lamotrigina |

Primidona |

Fenitoína |

| Fenobarbital |

Benzodiazepínicos |

Lamotrigina |

Fenobarbital |

| Primidona |

Topiramato |

Topiramato |

Fenitoína |

| Benzodiazepínicos |

|

|

Oxcarbazepina |

| Oxcarbazepina |

|

|

Lamotrigina |

| Lamotrigina |

|

|

Topiramato |

| Vigabatrina |

|

|

|

| Topiramato |

|

|

|

| Gabapentina |

|

|

|

|

Síndromes |

| S. West |

S. Lennox-Gastaut |

Epilepsia Fotossensível |

|

Vigabatrina |

Valproato |

Valproato |

|

Esteróides |

Benzodiazepínicos |

Benzodiazepínicos |

|

Valproato |

Carbamazepina |

Lamotrigina |

|

Benzodiazepínicos |

Vigabatrina |

|

|

|

Lamotrigina |

|

|

|

Oxcarbazepina |

|

|

|

Topiramato |

|

Adaptado

de Guerreiro et al. (2000), Epilepsia, São

Paulo: Lemos Editorial

"Teoricamente",

como notam Guerreiro e Palmini, "esses conhecimentos permitiriam

uma politerapia mais racional". Entretanto, os avanços

conseguidos com as novas DAE são limitados e é difícil

comprovar um aumento de sua eficácia em relação

às drogas tradicionais. De fato, as várias estratégias

de tratamento da epilepsia ao longo de décadas ilustram,

segundo eles, "a influência de um certo 'modismo' na

prescrição médica, refletindo provavelmente

influências de diversas origens, além do simples conhecimento

sobre a condição e sobre as DAE".

O problema,

segundo Ley Sander, é que há resistência em

se reconhecer a natureza essencialmente empírica do tratamento

da epilepsia e o termo "terapia racional" acaba aparecendo

com freqüência. No entanto, diz, "a escolha de uma

DAE é influenciada principalmente pelo tipo de crise, independentemente

da etiologia, e freqüentemente por escolha pessoal [do médico].

A prática clínica é baseada mais no dogma do

que no conhecimento científico". Exemplos de terapia

racional são: o tratamento do hipotiroidismo e o da hipertensão,

por drogas que agem sobre a angiotensina. No caso da epilepsia,

contudo, muitas conclusões sobre as DAE são extrapolações

de modelos animais, que nunca foram validados e cuja relevância

é difícil determinar, afirma o pesquisador.

Novas drogas

O objetivo da pesquisa sobre novas DAE é chegar a medicamentos

mais eficazes, específicos para cada tipo de epilepsia, e

com menos efeitos colaterais. Muitos medicamentos têm sido

testados nos últimos anos e cerca de dez estão disponíveis

comercialmente, mas eles só são indicados quando o

tratamento com as drogas tradicionais não funciona. Isto

porque seus mecanismos de ação e efeitos colaterais

ainda não são bem conhecidos, embora elas tenham sido

baseadas no conhecimento mais racional da fisiologia das crises

epilépticas, ao contrário das drogas tradicionais.

"Os medicamentos tradicionais ou de primeira linha foram achados

praticamente ao acaso", explica Li Li Min, neurologista e professor

da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O valproato,

por exemplo, era o solvente usado para testar várias DAE

que apresentavam propriedades anticonvulsivantes e os pesquisadores

acabaram observando que ele era o responsável pela ação

antiepiléptica (veja artigo nesta edição).

|

Drogas

tradicionais

de primeira linha

|

Fenobarbital

Fenitoína

Carbamazepina

Valproato |

|

Novas

drogas

|

Lamotrigina

Oxcarbamazepina

Topiramato

Gabapentina

Remacemida

Tiabagina

Levetiracetam

Zonisamida

Vigabatrina (está fora

do mercado por induzir

cegueira central)

Felbamato (tem uso restrito,

por causa de hepatoxicidade

e aplasia de medula óssea) |

Em

relação às novas drogas, há três

estratégias básicas de pesquisa, como apontam Carlos

e Marilissa Guerreiro, no livro Epilepsia:

- Drogas que inibem a excitação

- Drogas que aumentam a inibição

- Drogas que modificam a excitabilidade celular por meio de interferência

com canais iônicos

Hoje,

os esforços estão concentrados nas seguintes áreas,

diz Ley Sander:

- Identificar novos alvos funcionais na epilepsia, que possam levar

a modificações da condição ou a drogas

antiepileptogênicas ao invés de drogas contra crises

- Encontrar novas formas de levar as drogas diretamente ao foco

epileptogênico

- Atentar para possíveis alvos imunológicos

- Estabelecer o papel potencial das proteínas transportadoras

de drogas no desenvolvimento da epilepsia crônica

- Identificar novos sistemas de neurotransmissão, já

que está claro que o funcionamento do cérebro não

é simplesmente condicionado pelo esquema excitação/inibição

- Explorar o potencial da farmacogenética para identificar

respostas em pacientes de risco

Uma

possível característica importante das novas drogas

antiepilépticas seriam suas propriedades neuroprotetoras.

Alguns estudos buscam confirmá-la. Um pesquisa feita por

M. Gruenthal, M. Zimmerman e P. Googins, da Universidade de Louisville

(KY-USA), mostrou uma associação significativa do

topiramato com a redução dos danos ao hipocampo neuronal

em animais. "Essa 'proteção' é importante,

pois a recorrência de crises tem sido relacionada ao dano

neuronal e, ao longo do tempo, a um declínio da memória,

principalmente em epilepsias de difícil controle como a do

lobo temporal", comenta Li.

Para

Carlos e Marilissa Guerreiro, o papel das novas drogas no tratamento

da epilepsia ainda não está bem definido. Os principais

problemas a serem enfrentados são o alto custo dos medicamentos,

sua segurança e tolerabilidade (ainda não muito bem

definidos) e sua própria eficácia. "Poucos pacientes

ficam completamente livres das crises epilépticas (...);

a redução de dez para duas crises semanais pode não

refletir na melhora da qualidade de vida do paciente", avaliam.

Custos

elevados

O elevado custo das novas DAE é uma preocupação

em todos os países, mas principalmente nos países

em desenvolvimento. Diversas pesquisas têm sido feitas para

avaliar o seu impacto no custo geral do tratamento da epilepsia

e os resultados mostram que a diferença é grande em

relação ao uso de DAE tradicionais. Um estudo de D.

Galdames e S. Erazo feito com pacientes de um hospital em Santiago

(Chile) mostrou que o custo médio anual do tratamento usando

drogas convencionais era de US$ 65 por paciente, enquanto que o

com novas drogas era de US$ 655. As primeiras eram usadas por 96%

dos pacientes e representavam 70,4% do custo total. As novas DAE

eram usadas por 3.8% dos pacientes e representavam 29,4% do custo

total. Eles concluem que há necessidade de se aumentar o

orçamento destinado às DAE e, simultaneamente, baixar

o preço das novas DAE. O estudo foi apresentado no Congresso

da Liga Internacional Contra a Epilepsia (ILAE) e do Escritório

Internacional para Epilepsia (IBE).

Outros

dois estudos apresentados nesse Congresso,

salientam o peso dos medicamentos nos custos do tratamento da epilepsia.

S. Gonzales-Pal, Y. Valor Carmona e J. C. Prego Regalado, do Hospital

Psiquiátrico de Havana (Cuba), chegaram ao cálculo

de US$ 392/ano gastos por paciente. Destes, US$ 103 são para

medicação, no caso de pacientes tratados com uma única

DAE, e US$ 129 para os tratados com mais de uma DAE. O maior custo,

concluem, está em misturar diversas DAE e poderia ser reduzido,

ajustando-se o tratamento para torná-lo mais econômico.

Em

uma meta-análise (procedimento que permite comparar dados

de pesquisas que utilizaram metodologias diferentes), levando em

consideração artigos sobre o custo do tratamento da

epilepsia em alguns países, publicados entre 1966 e 2000,

I. Kotsopoulos, S. Evers, A. Ament e M. de Krom, do Hospital Universitário

de Maastrich (Holanda), observaram que a proporção

dos gastos nacionais em saúde com a epilepsia variam entre

0,12% e 1,12%, dependendo principalmente dos gastos com drogas e

gastos hospitalares. No Brasil, não temos dados precisos

sobre os gastos totais do governo com epilepsia é difícil

fazer uma comparação com os dados dos autores (veja,

nesta edição, as reportagens sobre epidemiologia

da epilepsia e política de saúde),

porém a variação encontrada e os fatores que

a condicionam, mostram a importância de se estudar o tema.

Terapias

alternativas

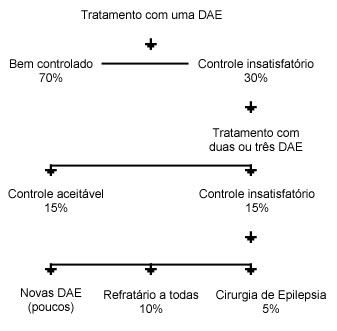

Quando o tratamento medicamentoso da epilepsia não funciona,

o que ocorre em cerca de 15% dos casos (veja gráfico abaixo),

algumas alternativas existem: cirurgia, dieta cetogênica e

estimulador do nervo vago, principalmente. A primeira é,

inclusive, indicada independentemente do tratamento medicamentoso,

em casos específicos.

Controle

esperado de epilepsias recém-diagnosticadas

Adaptado

de Guerreiro et al. (2000), Epilepsia, São

Paulo: Lemos Editorial

Dennis

Spencer, neurocirurgião da Universidade de Yale, agraciado

com uma bolsa de US$ 7 milhões ( veja

notícia) para pesquisa em cirurgia da epilepsia, explica,

em entrevista a ComCiência, que no caso de algumas epilepsias,

como o do lobo temporal, a cirurgia vem sendo crescentemente considerada

para aplicação, mesmo em pacientes controlados com

DAE, pois nestes casos o controle das crises geralmente requer níveis

tóxicos da droga. Seu projeto de pesquisa consiste em utilizar

modernas técnicas de imagem (por ressonância magnética)

e tentar combinar imagens químicas, funcionais e anatômicas

no mesmo espaço, para em seguida correlacioná-las

com eletroencefalograma e mapeamento funcional do cérebro.

Com isso, os pesquisadores esperam localizar com maior precisão

os focos das crises epilépticas para remoção,

resguardando ao máximo as funções cognitivas

do paciente (veja também artigo sobre o Projeto

Cinapce, nesta edição).

Quanto

ao estimulador do nervo vago, ele é uma espécie de

marca-passo, implantado no paciente com a função de

diminuir a hiperexcitação dos neurônios, dessincronizando-os

(na crise epiléptica, o que ocorre é uma atividade

intensa e sincronizada dos neurônios). Segundo Ley Sander,

o estimulador leva a uma melhora de cerca de 50% nas crises, em

cerca de 30% dos pacientes em que é implantado. Para ele,

o estimulador do nervo vago é, na melhor das hipóteses,

um tratamento paliativo. O custo de implantação na

Inglaterra é de 8.500 libras esterlinas por procedimento.

"Espero que o estimulador seja em breve só uma má

lembrança", diz o pesquisador.

Já

a dieta cetogênica, é um tratamento que vem sendo pesquisado,

mas ainda não tem eficácia comprovada. Um estudo da

Escola de Medicina da Universidade Johns Hopkins (EUA), divulgado

recentemente pela New

Scientist, mostrou uma melhora significativa em crianças

que utilizaram a dieta, até seis anos após a sua suspensão

(depois de terem ficado cerca de um ano fazendo-a). Um quarto das

150 crianças tratadas ficaram livres das crises e mais da

metade apresentou uma diminuição de 50% na freqüência

de crises. Mas os pesquisadores ainda não sabem exatamente

como a dieta cetogênica reduz as crises. "Há muitos

cientistas trabalhando sobre o assunto, mas eles ainda não

chegaram sequer à questão de como a dieta faz efeito

muito tempo depois de ter sido suspensa", afirma John Freeman,

pesquisador da equipe responsável pelo estudo.

Outras

frentes de pesquisa vêm sendo abertas sobre a epilepsia. Por

exemplo, uso do ácido ascórbico (vitamina C) para

potencializar a passagem das drogas antiepilépticas para

o sistema nervoso central (veja

notícia da New Scientist sobre o trabalho da equipe de

Stefano Manfredini, da Universidade de Ferrara). Por enquanto, elas

estão em fase laboratorial, a maioria em estágio pré-clínico

(testes apenas com animais), mas abrem a possibilidade de que a

epilepsia venha a ser tratada de maneira mais específica

e eficaz no futuro.

(MM)

|