Por David Deccache

A crise da democracia coincide com a ampliação acelerada das desigualdades de renda e riqueza, que têm aumentado em quase todos os lugares desde a década de 1980. Não custa lembrar que a década de 1980 é o período que concretizou uma espécie de revolução antikeynesiana, uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social que marcou a idade de ouro do capitalismo (1945-1973). A recente onda de autoritarismo que observamos no mundo não é mera coincidência: trata-se da manifestação política do esgarçamento do nosso tecido social. Ou encaramos o desafio das reformas ou teremos que lidar com riscos crescentes de rupturas institucionais e democráticas.

A crise da democracia liberal passou a ser um dos grandes desafios políticos do nosso tempo. Com as eleições de Recep Erdogan na Turquia, Viktor Orbán na Hungria, Donald Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil – democracias até então consideradas estáveis – se tornou cada vez mais plausível a ideia de que as democracias liberais podem estar chegando ao seu limite. A democracia liberal, que após a queda do Muro de Berlim e com o fim da União Soviética parecia ser, para alguns, o caminho natural de todas as nações, enfrenta a sua maior crise com a chegada ao poder de líderes com tendências explicitamente autoritárias. Parece ocorrer o oposto do preconizado por Francis Fukuyama, que em seu clássico The End of History and the Last Man (1992) argumentou que a democracia liberal seria o ponto final da evolução sociocultural humana.

No caso específico do Brasil, em maio de 2020, o jornal El País noticiou que o país deixou de ser classificado como uma “democracia liberal” pelo maior banco de dados sobre democracia no mundo, o Instituto V-Dem. O instituto concluiu que, nos últimos dez anos, a deterioração da democracia no Brasil só não foi maior que a verificada na Hungria, Turquia, Polônia e Sérvia.

A crise da democracia coincide com a ampliação acelerada das desigualdades de renda e riqueza, que têm aumentado em quase todos os lugares desde a década de 1980. Não custa lembrar que a década de 1980 é o período que concretizou uma espécie de revolução antikeynesiana, uma reação teórica e política contra o Estado intervencionista e de bem-estar social que marcou a idade de ouro do capitalismo (1945-1973).

Essa nova dinâmica combinou o desmonte de serviços públicos por intermédio de fortes constrangimentos fiscais para os gastos sociais; privatizações de empresas; elevação estrutural das taxas de desemprego visando o enfraquecimento do poder dos sindicatos; liberalização comercial e financeira e, por fim, significativas reduções da tributação incidente sobre a renda e riqueza dos mais ricos (ANDERSON, 1995).

As consequências dessa dinâmica de acumulação são graves em termos de ampliação das desigualdades. Segundo um estudo elaborado pelo World Inequality Lab (2022), ao passo que os 10% mais ricos da população global atualmente recebem 52% da renda global, a metade mais pobre da população ganha apenas 8,5% dela. Contudo, as desigualdades globais de riqueza são ainda mais marcantes do que as desigualdades de renda. A metade mais pobre da população global quase não possui riqueza, detendo apenas 2% do total. Em contraste, os 10% mais ricos da população global possuem 76% de toda a riqueza. Ainda segundo o relatório, de uma perspectiva histórica, as desigualdades globais são tão grandes hoje quanto no início do século passado.

O relatório também alertou que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com os 10% mais ricos concentrando 59% da renda nacional total, enquanto a metade inferior da população leva apenas cerca de 10%.

Para Piketty (2014), a dinâmica de acumulação capitalista do século XXI, onde a taxa de remuneração do capital ultrapassa a taxa de crescimento da produção e da renda do trabalho, produz automaticamente desigualdades insustentáveis e arbitrárias que ameaçam de maneira radical a narrativa da meritocracia sobre a qual se fundam os princípios da democracia liberal. Portanto, a recente onda de autoritarismo que observamos no mundo não é mera coincidência: trata-se da manifestação política do esgarçamento do nosso tecido social, consequência das profundas e crescentes desigualdades interseccionais e do empobrecimento relativo da maior parte da população.

Portanto, a manutenção da democracia[1] e o combate às desigualdades interseccionais exigem a superação da dinâmica de acumulação capitalista atual, decorrente da virada econômica neoliberal dos anos 1980. Para começar, é fundamental repensarmos a estrutura da política fiscal hegemônica desde os anos 1990, tanto pelo lado da tributação, quanto pelo lado dos gastos sociais e em infraestrutura.

Trata-se de um debate que deveria ser central no atual momento eleitoral brasileiro. Não se pode falar de defesa da democracia sem questionar as raízes da sua atual fragilidade e apontar os caminhos para a sua superação.

Primeiramente, é importante destacar que a tributação progressiva é componente essencial de uma política fiscal eficaz e que tenha como meta a redução das desigualdades. Contudo, as concepções e prescrições de política macroeconômicas convencionais nos anos 1980 e 1990, que formatam nosso sistema tributário atual, estavam assentadas no pressuposto básico da teoria do trickle-down, segundo a qual o corte de impostos para os mais ricos beneficiaria toda a sociedade porque aumentaria a poupança. De acordo com Piketty (2014), é exatamente essa concepção da tributação a favor do capital e dos mais ricos, com redução nos graus de progressividade, que explica parte do aumento da desigualdade no período.

Esse modelo de política tributária que predomina hoje no Brasil deve ser modificado por uma ampla reestruturação da nossa carga tributária. Por aqui, a tributação é extremamente regressiva e incide demasiadamente sobre o consumo, ao passo que é leve quando se trata da renda e propriedade dos que estão no topo da pirâmide.

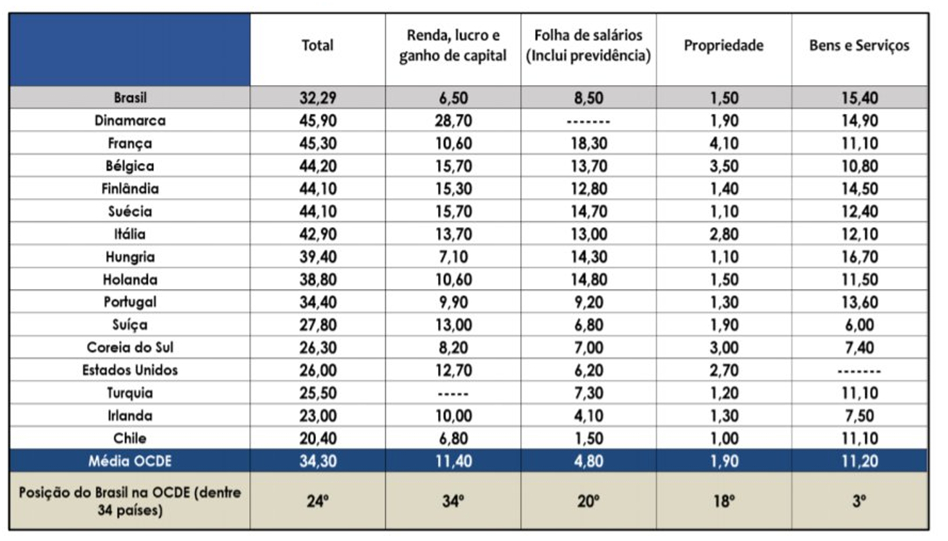

Ao contrário do que o senso comum aponta, não é verdade que a nossa carga tributária seja uma das mais altas do mundo. Contudo, é correta a intuição popular de uma alta carga tributária no que se refere à tributação que incide sobre o consumo (3º maior na comparação com países da OCDE), ou seja, que é repassada aos preços dos bens e serviços, reduzindo a renda disponível da parcela mais pobre e vulnerável da população. Ao mesmo tempo, os mais ricos do Brasil pagam poucos tributos em qualquer comparação internacional, conforme podemos constatar a partir da síntese de dados da tabela 1.

Boa parte da explicação para a baixa tributação incidente sobre renda, lucro e ganhos do capital no Brasil, a menor dentre os 34 países da OCDE, que reúne economias desenvolvidas e algumas em desenvolvimento que aceitam os princípios da democracia representativa, se deve a uma importante mudança legislativa na tributação do lucro por meio da Lei 9.249/1995, que previu que os dividendos, antes tributados a 15% como os demais ganhos de capital, passariam a ser isentos. Esse modelo de tributação dos lucros distribuídos só ocorre no Brasil e na pequena Estônia (GOBETTI e ORAIR, 2016).

Tabela 1 – Carga tributária total e por base de incidência (Brasil x OCDE – 2017)

Fonte: Deccache e Di Candia (2019). Dados da OCDE.

Além da redução da carga tributária incidente sobre o consumo e da ampliação da tributação das altas rendas e patrimônio, é fundamental recuperar os gastos sociais no Brasil, que quando bem aplicados cumprem um papel fundamental na mitigação da desigualdade de renda e de seus efeitos nocivos sobre a coesão social. Nesse aspecto, a economia brasileira também vai muito mal.

Apesar de a pandemia ter imposto a necessidade da suspensão das amarras fiscais para a viabilização de políticas econômicas emergenciais que evitaram um verdadeiro caos social no Brasil, os danos da longa crise da economia brasileira combinada com a agenda de austeridade fiscal tendem a ser permanentes, principalmente em termos de aprofundamento da precarização do mercado de trabalho, deterioração dos serviços públicos, enfraquecimento dos mecanismos de proteção social e, por consequência, ampliação das desigualdades interseccionais.

Esses fatores tendem a ampliar a nossa histórica desigualdade social ao afetar de forma muito mais dura a população pobre e os setores marginalizados. As mulheres, a população negra e os integrantes de grupos étnicos minoritários são os que mais sofrem, ao passo que o número de bilionários continua a crescer.

Tal contexto impõe a necessidade de um novo arcabouço orçamentário que viabilize a reconstrução e ampliação da nossa infraestrutura física e social deteriorada por anos de políticas de austeridade fiscal; que garanta o pleno emprego dos fatores de produção; combata as múltiplas desigualdades com políticas diretas de transferência de renda; e invista pesado em capacitação tecnológica para a superação dos desafios ambientais crescentes, buscando o caminho da necessária transição energética. Além disso, mecanismos de transferência indireta de renda, via ampliação e melhoria no fornecimento de serviços públicos, como saúde, educação e transportes urbanos, são centrais para alargar a renda disponível dos mais pobres.

Para alcançarmos os objetivos listados, é necessário que ocorra uma total reconstrução do ordenamento fiscal atual, baseado em teorias macroeconômicas que se demonstraram totalmente insuficientes, tanto para explicar as abruptas flutuações econômicas ocorridas nas duas últimas décadas, quanto para propor soluções confiáveis para os desafios contemporâneos.

O arcabouço fiscal e orçamentário vigente no Brasil desde a década de 1990 e aprofundado a partir da Emenda Constitucional 95 de 2016 está assentado nas premissas teóricas do pensamento macroeconômico convencional estabelecido ao longo dos anos 1980. Trata-se da Nova Síntese Neoclássica (NSN), que tem como base teórica premissas de duas das principais vertentes do pensamento ortodoxo, a escola Novo-Clássica e o Novo Keynesianismo (LOPREATO, 2006).

Nesse arcabouço, a política fiscal não é vista como um instrumento relevante de política econômica, sendo seu papel restrito a manter a sustentabilidade da dívida como meio de garantir a eficiência da política monetária. A capacidade da política fiscal de estimular a atividade econômica é considerada nula e os efeitos por ela produzidos são indesejáveis, como crowding-out e a inflação. Esse arranjo teórico sustenta argumentos de natureza ideológica e política contrários à intervenção do governo, tanto no ajuste do ciclo econômico como no crescimento de longo prazo (WOODFORD, 2009; BLANCHARD, O.; DELL’ARICCIA, G.; MAURO, 2010).

De forma mais específica, a base teórica convencional se concretiza na estrutura orçamentária brasileira a partir de três regras principais: a Emenda Constitucional nº 95 (EC 95), o chamado teto de gastos; as metas de resultado primário previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal; e a regra de ouro.

A regra mais restritiva, e que funciona como a base atual do arcabouço fiscal brasileiro, é o teto de gastos, que, instituído em 2016, proíbe por 20 anos o aumento real das despesas primárias da União. Desta forma, mesmo havendo crescimento econômico, elevação da carga tributária e aumento populacional, os gastos públicos permanecerão estáticos, ou seja, haverá redução, ano a ano, do orçamento público em proporção ao PIB, queda essa que será potencializada pelo crescimento demográfico.

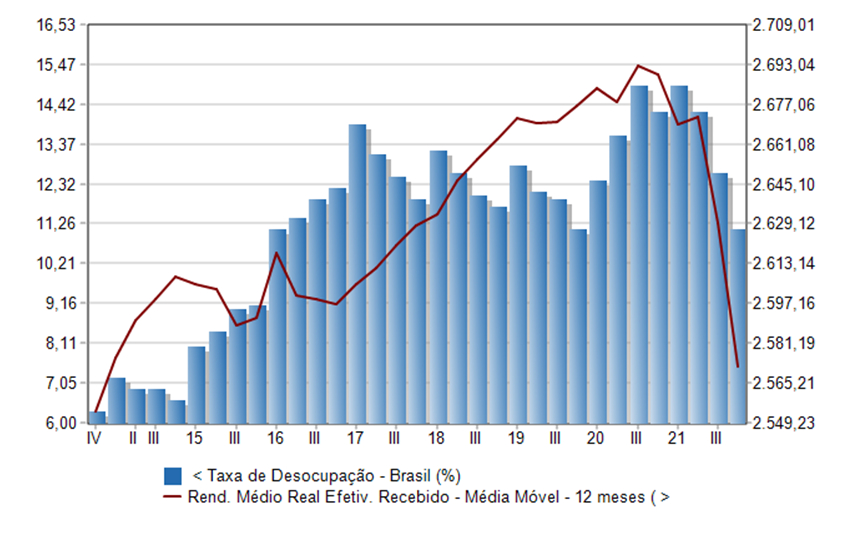

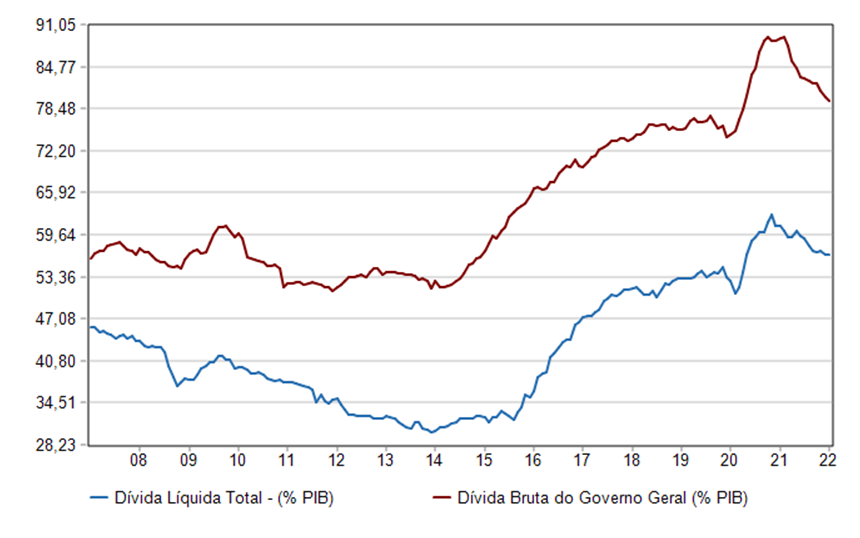

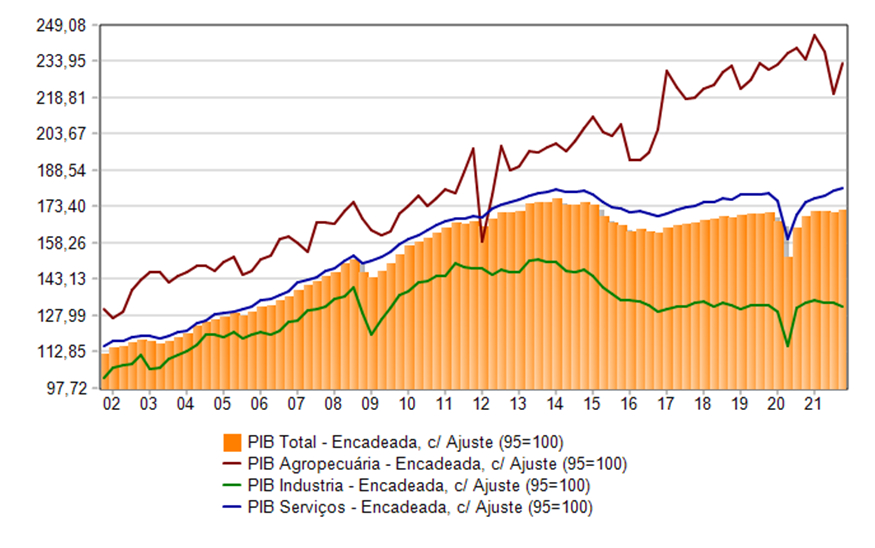

É importante destacar que após a radicalização das regras fiscais em 2016 com a adição do teto de gastos, os resultados socioeconômicos pioraram consideravelmente em termos de desemprego; queda da renda; aumento das desigualdades; regressão estrutural e, até mesmo, piora dos indicadores fiscais convencionalmente adotados, que, suspostamente, seriam a razão última das políticas de austeridade fiscal.

Gráfico 1 – Taxa de desocupação e Rendimento Médio Real

Fonte: IBGE. Elaboração própria

Gráfico 2 – Dívida Líquida Total e Dívida Bruta do Governo Geral

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria.

Gráfico 3 – PIB encadeado por setores

Fonte: IBGE. Elaboração própria.

Do ponto de vista dos gastos sociais, o primeiro passo para qualquer projeto de reconstrução econômica deve ser a superação do atual arcabouço fiscal e a adoção de princípios orçamentários norteadores baseados na busca pela plena utilização da nossa capacidade produtiva para o atendimento das necessidades sociais democraticamente determinadas.

O planejamento orçamentário deve ser elaborado a partir da definição de metas sociais, ambientais e de infraestrutura de médio prazo, dadas as restrições reais de recursos produtivos e de balanço de pagamentos. Para tal, é fundamental dar centralidade ao Plano Plurianual (PPA), recuperando o conteúdo estratégico, democrático e participativo do planejamento estatal.

Salvar a democracia exige reformas fiscais profundas. Trata-se de um desafio enorme que, certamente, irá esbarrar em poderosos interesses políticos dos que ganham com o sistema atual. Contudo, ou encaramos o desafio das reformas ou teremos que lidar com riscos crescentes de rupturas institucionais e democráticas.

David Deccache é doutorando em Economia na UnB e assessor técnico na Câmara dos Deputados

Referências

ANDERSON, P. (In SADER, Emir & GENTILI, Pablo orgs.) Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995, p. 9-23.

BLANCHARD, O.; DELL’ARICCIA, G.; MAURO, P. Rethinking Macroeconomic Policy. Journal of Money, Credit and Banking, v. 42, p. 199-215, 2010.

FUKUYAMA, F. O fim da História e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

GOBETTI, Sérgio Wulff; ORAIR, Rodrigo Octávio. Progressividade tributária: a agenda negligenciada. Texto para Discussão, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2016.

LOPREATO, F. L. C. O papel da política fiscal: um exame da visão convencional. Texto para Discussão. IE/UNICAMP, v. 119, 2006.

PIKETTY, T. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.

WOODFORD, M. Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis. American Economic Journal: Macroeconomics, p. 267-279, 2009.

WORLD INEQUALITY REPORT 2022. Disponível em: https://wir2022.wid.world/

[1] Aqui não importa se a defesa da democracia liberal é um fim em si mesmo ou um meio para a melhora da correlação de forças em prol de transformações sociais mais profundas, como querem os marxistas, entre os quais me incluo.

Leia também:

Democracia e eleições: o cinismo econômico no poder, de Ladislau Dowbor