Por Francisco J. R. Paumgartten

O desenvolvimento de novos medicamentos é processo complexo, longo, caro e altamente seletivo, com elevadíssima taxa de insucesso. Estima-se que de 5 mil a 10 mil moléculas que são submetidas à triagem inicial para atividade farmacológica, apenas uma se tornará um novo medicamento, aprovado para comercialização pelos órgãos reguladores e útil na prática médica.

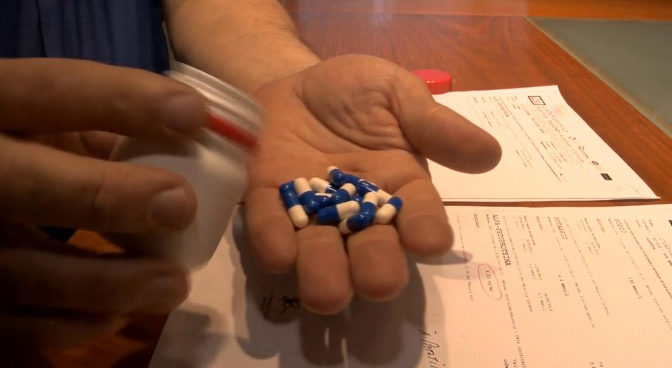

Pense um absurdo, a Bahia tem precedente. A célebre frase de Otávio Mangabeira, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras e ex-governador da Bahia, é injusta ao se restringir ao estado natal do seu autor. A afirmação se aplica ao país todo, como demonstra o insólito episódio da pílula de fosfoetanolamina sintética (“fosfo”), também conhecida como “pílula do câncer”.

O absurdo, no caso da fosfo, não reside no fato de muitos terem acreditado nas alegações não comprovadas de que ela seria um medicamento eficaz, capaz de curar pacientes com câncer. Afinal, não é incomum, e é até compreensível, que pacientes com doenças graves, considerados pelos médicos como “fora de possibilidades terapêuticas”, e seus familiares, agarrarem-se firmemente a crenças infundadas de que a cura, negada pela medicina, poderia ser alcançada por terapias alternativas, não convencionais, e não reconhecidas pela ciência.

O absurdo, nesse caso, é o Congresso Nacional ter ignorado as recomendações contrárias à liberação do uso da fosfo, feitas pelo órgão técnico regulador, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e por entidades científicas respeitadas como a Associação Médica Brasileira (AMB) e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), e aprovado, por esmagadora maioria de seus membros, a Lei 13.269/2016 – prontamente sancionada sem vetos pela então presidente da república – que autoriza a produção, prescrição e uso da pílula de fosfo. A eficácia da Lei 13.269/2016 foi temporariamente suspensa por decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em ação direta de inconstitucionalidade impetrada pela AMB. Pesou na decisão da suprema corte, alcançada por estreita maioria de votos dos membros do colegiado, o argumento de que a eficácia e a segurança da fosfo não haviam sido demonstradas por estudos clínicos.

No momento em que este artigo está sendo escrito, o autor recebeu a notícia que o ensaio clínico da fosfo, patrocinado pela Secretaria de Saúde de São Paulo, foi suspenso “por questões éticas”. Isto porque uma avaliação clínica programada revelou que 58 de 59 pacientes com câncer de várias localizações que haviam recebido regularmente a fosfo não apresentaram qualquer resposta ao tratamento. Por se tratar de estudo não controlado, em relação ao único paciente (com melanoma) que teria melhorado, não é possível excluir um efeito retardado da quimioterapia anterior, a melhora espontânea, ou a contribuição do efeito placebo.

A interrupção do estudo é decisão acertada, mas, na realidade, esse insólito estudo, fora dos padrões metodológicos mais rigorosos, com resultados previsíveis e riscos para os pacientes que não foram adequadamente avaliados, “por razões éticas” nunca poderia ter sido aprovado e iniciado. Como antecipado lucidamente por alguns pesquisadores, a avassaladora onda da fosfo – como tantos outros modismos e crenças populares em remédios milagrosos – acabaria se desfazendo espontaneamente com o tempo. Entretanto, embora desaparecendo da mídia, o episódio da fosfo deixará uma indelével mácula na história do sistema brasileiro de revisão ética.

Um dos requisitos fundamentais para um ensaio clínico ser considerado “ético”, é o julgamento criterioso e a conclusão, com base na melhor evidência científica disponível, que os potenciais benefícios para os pacientes, e o conhecimento a ser adquirido pela sociedade, se sobrepõem aos riscos para os participantes da pesquisa. Quando se trata de um novo medicamento ou terapia farmacológica, o potencial benefício é avaliado pelos resultados dos testes pré-clínicos de triagem de possível atividade terapêutica. Os estudos pré-clínicos realizados com a fosfo não apenas falharam em indicar consistentemente uma “possível atividade terapêutica”, como mostraram justamente o oposto, a improbabilidade da fosfo ter efeito antineoplásico clinicamente útil.

Ensaios da toxicidade da fosfo “sintética” para linhagens de células neoplásicas, publicados pelos próprios proponentes da “pílula do câncer”, evidenciaram efeitos citotóxicos que podem ser considerados não específicos, ou seja, efeitos que ocorrem apenas em concentrações relativamente elevadas, com CL50s (concentrações letais 50%; i.e., concentrações que matam 50% das células expostas) na faixa de concentrações milimolares (mM ou 10-3 M), enquanto os medicamentos oncológicos são mais específicos, sendo tóxicos para as linhagens de células neoplásicas em concentrações muito menores, com CL50s nas faixas do micromolar (µM ou 10-6 M) ou nanomolar (nM ou10-9 M), ou seja, as CL50 de medicamentos anticâncer usados na clínica são, via de regra, mil ou 100 mil vezes inferiores às CL50 obtidas para a fosfo com as mesmas linhagens de células cancerosas.

Esses resultados preliminares desalentadores já seriam suficientes para que não fossem investidos mais recursos e tempo na investigação de uma improvável atividade anticâncer. Se tivesse sido submetida à abordagem hierarquizada para triagem de novos medicamentos anticâncer proposta pelo Instituto Nacional de Câncer dos EUA (NCI-60 Human Tumor Cell Line Screen), a fosfo teria sido reprovada logo no primeiro nível de testes. Além disso, os estudos in vivo da fosfo em ratos e camundongos com tumores xeno-enxertados produziram resultados modestos e inconsistentes entre experimentos.

O desenvolvimento de novos medicamentos é processo complexo, longo, caro e altamente seletivo, com elevadíssima taxa de insucesso. Estima-se que de 5 mil a 10 mil moléculas que são submetidas à triagem inicial para atividade farmacológica, apenas uma se tornará um novo medicamento, aprovado para comercialização pelos órgãos reguladores e útil na prática médica.

Não obstante esse fato, surpreendentemente, o Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), já em pleno “apagão” do financiamento para a pesquisa científica no país, investiu R$ 10 milhões em estudos pré-clínicos da fosfo como medicamento oncológico. Há, certamente, um grande número de moléculas muito mais promissoras do que a fosfo para tratamento do câncer, ou potencialmente úteis para tratar as várias doenças negligenciadas que afligem a nossa população, que permanecem nas prateleiras dos laboratórios universitários, aguardando o apoio das agências de fomento à pesquisa para serem investigadas em profundidade.

Além da falta de evidências experimentais (e de relatos de casos clínicos documentados) de que a fosfo tem atividade anticâncer, o conjunto de estudos pré-clínicos de toxicidade da fosfo foi notoriamente insuficiente para apoiar a etapa subsequente de investigação clínica de eficácia e segurança em pacientes com câncer.

Não se trata apenas de excluir a possibilidade de efeitos tóxicos agudos que aparecem no curto prazo (a história de uso da fosfo por pacientes que se automedicaram já sugere que esse risco é baixo), mas de revelar potenciais efeitos adversos mais sutis, que não são apontados por estudos não controlados. A realização de estudos clínicos envolvendo o tratamento de pacientes por períodos prolongados requer, entre outras investigações prévias, ensaios pré-clínicos de segurança de duração comparável à do estudo clínico proposto (e.g., de 90 e até 180 dias), em pelo menos duas espécies animais (uma delas deve ser o cão, o macaco ou outra espécie que não um roedor). Esses estudos não foram realizados com a fosfo. Vale a pena registrar que, além disso, há pelo menos um estudo in vitro de Kano-Sueoka e colaboradores, publicado nos Anais da Academia de Ciências dos EUA (PNAS 1979; 76:5741-4), sugerindo que a fosfo estimulava a proliferação de células de carcinoma mamário de ratos. Na mesma linha, um dos estudos preliminares patrocinados pelo MCTI indicou que a fosfo poderia aumentar a incidência de metástases de tumores xeno-enxertados em roedores.

Portanto, a mais alta instância do sistema de revisão ética do país, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), aprovou o ensaio clínico de uma substância (fosfo) cujo potencial benefício terapêutico para os pacientes sujeitos da pesquisa era altamente improvável (nada havia nesse sentido, exceto relatos anedóticos e não documentados de pacientes “tratados” com a fosfo), e cujos eventuais riscos para os participantes não haviam sido devidamente avaliados.

Outro problema com o ensaio clínico da fosfoetanolamina “sintética” aprovado pela Conep é a identidade e qualidade farmacêutica da substância a ser estudada. A fosfoetanolamina é molécula formada naturalmente no organismo pela fosforilação da etanolamina, e é um composto intermediário na síntese de fosfolipídios que integram a membrana celular. As moléculas da fosfo, quer sejam sintetizadas no organismo, quer sejam produzidas na bancada do laboratório, são moléculas idênticas, e por isso são identificadas por um único número de registro no Chemical Abstracts (Número do CAS 1071-23-4, massa molecular 141,06). O rótulo de fosfo “sintética”, dado pelos químicos que a sintetizaram no laboratório na USP campus de São Carlos, aparentemente para diferenciá-la da fosfoetanolamina disponível comercialmente, não faz qualquer sentido.

Uma análise por ressonância magnética nuclear dessa fosfo “sintética” (contida nas pílulas distribuídas para os pacientes com câncer) realizada por um respeitado laboratório de química da Unicamp, contratado pelo MCTI, mostrou que a molécula de fosfoetanolamina corresponde a apenas 32,2% do conteúdo da cápsula, sendo os demais constituintes uma variedade de impurezas (incluindo fosfatos de Ca, Mg, Fe, Mn, Al, Zn e Ba) remanescentes de uma síntese química de baixo rendimento, que não foi sucedida por um processo de purificação. A fosfo “sintética” da pílula (na verdade, a forma farmacêutica da fosfo sintética distribuída pelos químicos da USP é a cápsula), portanto, não é uma única substância, mas uma mistura de substâncias em que predominam uma diversidade de impurezas.

Para aprovar ensaios clínicos de novos medicamentos, é exigido que os patrocinadores demonstrem que os medicamentos testados têm qualidade farmacêutica adequada (identificação, pureza e potência) e que esta qualidade seja consistente entre os lotes usados nos ensaios pré-clínicos e clínicos. Obviamente, a qualidade farmacêutica da fosfo “sintética” usada nos ensaios realizados está longe de ser adequada para um ensaio clínico em pacientes.

Por fim, o delineamento do ensaio clínico da fosfo, que foi aprovado pela Conep, não reúne as características metodológicas que são esperadas de um estudo de eficácia e segurança de um novo medicamento. Embora muitos detalhes não tenham sido publicados, as informações disponíveis na mídia indicam que o ensaio não foi controlado, e que a população estudada abrangeu um conjunto muito heterogêneo de pacientes com tumores de diferentes localizações e, possivelmente, em diferentes estágios da doença, e que sofreram diversos tratamentos anteriores.

O MCTI e a Secretaria de Saúde de São Paulo investiram pelo menos 10 e 1,5 milhões de reais, respectivamente, nos ensaios pré-clínicos e clínicos da fosfo, o que representa apenas uma pequena fração das centenas de milhões de dólares a que pode chegar o custo total do desenvolvimento de um medicamento oncológico inovador. Onze milhões e meio, entretanto, é um investimento muito elevado, quando os estudos iniciais falharam em fornecer qualquer indício de que o medicamento experimental, como é o caso da fosfo, tem potencial utilidade terapêutica.

O absurdo é ainda maior quando a aposta no improvável êxito do desenvolvimento é feita quando há uma escassez generalizada de recursos para financiar a pesquisa científica e a assistência médica no país. Representantes do MCTI, da Secretaria de Saúde de São Paulo e alguns pesquisadores envolvidos diretamente com os estudos da fosfo, costumam justificar os investimentos alegando que as instituições de pesquisa têm a obrigação moral de dar uma resposta aos “clamores” da sociedade.

Não resta dúvida que as instituições devem responder questões como essa que mobilizam a sociedade, mas no caso da “pílula do câncer”, a resposta correta que deveria ter sido dada à população é que as alegações terapêuticas de atividade anticâncer da fosfo são cientificamente infundadas e não justificam a realização de estudos não clínicos adicionais e de ensaios com pacientes.

A rápida aprovação, pela Conep, do ensaio clínico da fosfo, negligenciando o fato do estudo proposto não atender vários requisitos fundamentais que, de acordo com o entendimento de órgãos internacionais como o Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS), são necessários para tornar eticamente aceitável a investigação clínica de um novo medicamento, é sem dúvida a pior sequela deixada por esse triste e absurdo episódio. A insólita decisão da Conep sobre a fosfo, deixando de lado a razão e a isonomia, e cedendo a uma onda de apoio formada no ambiente político, criou um perigoso precedente, que põe em dúvida o rigor e a seriedade do sistema de revisão ética do país.

Francisco José Roma Paumgartten é formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, doutor em ciências pela Escola Paulista de Medicina (atual Unifesp), professor e pesquisador titular da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Rio de Janeiro. Currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/6626554938516040.

paum@ensp.fiocruz.br

Referências

As referências originais dos estudos que apoiam as afirmações contidas neste artigo podem ser encontradas em: “Sobre a alegada eficácia anticâncer da pílula de fosfoetanolamina, fragilidade da evidência científica e preocupações éticas”, de Paumgartten F. J. R., publicada em: Vigil.sanit debate 2016; 4(3):4-12 (doi: 10.22239/2317-269X.00822pt).