Desde a década de 1990 a tecnologia de imagens, dos bits e da Internet, combina-se para democratizar o acesso a acervos de museus pelo mundo, mas problemas de acessibilidade ainda são comuns na maioria dos sites dessas instituições.

Por Rogério Bordini

É consenso que museus, em essência, têm papel decisivo na comunicação da cultura, história, ciência e arte, promovendo educação cultural e estética. Segundo o Conselho Internacional dos Museus (Icom), tais instituições “adquirem, conservam, estudam, comunicam e expõem o patrimônio da humanidade para educação, estudo e lazer”. Um estudo realizado com quase 11 mil estudantes e 489 professores entre 2012 e 2013 em Arkansas (EUA), por exemplo, mostrou que visitas a museus aumentam o conhecimento sobre arte, melhoraram o pensamento crítico, a empatia histórica e o gosto por cultura. No entanto, como garantir que estudantes de localidades sem museus e/ou com deficiências tenham as mesmas oportunidades de acesso a esses espaços?

Conforme o site Museusbr do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Brasil possui 3992 museus concentrados, em sua maioria, nos grandes centros das regiões Sudeste (1573), Sul (1055) e Nordeste (884), com apenas 29% dos municípios possuindo essas instituições. O último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, trouxe em seu Sistema de Informações e Indicadores Culturais (2011-2022) indicadores de desigualdade regional de acesso à cultura. Entre as cidades que não possuem equipamentos culturais, quase 15% estão a mais de uma hora de distância de municípios com museus, sendo 70% de cidades na região Norte, 28% no Centro-Oeste e 15% no Nordeste. Em contrapartida, no Sul esse percentual é de apenas 1,3% e, no Sudeste, de 5,3%.

Dados demográficos mostraram que, em 2021, 31% dos brasileiros residiam em municípios sem museus. Essa porcentagem foi mais elevada entre homens (32,1%) em comparação às mulheres (30,7%), e também entre a população preta ou parda (36,6%) em relação à branca (24,8%). Indivíduos sem escolaridade ou com ensino fundamental incompleto apresentaram maior carência nesse aspecto (38,7%) em relação aos demais níveis de educação. Além do mais, índices mais altos foram observados entre crianças e adolescentes de até 14 anos (34,3%) em comparação com outros grupos etários. Essa situação nessa faixa etária é preocupante, pois a falta de acesso a museus limita o desenvolvimento de interesses culturais, essenciais para fomentar a curiosidade ao longo da vida.

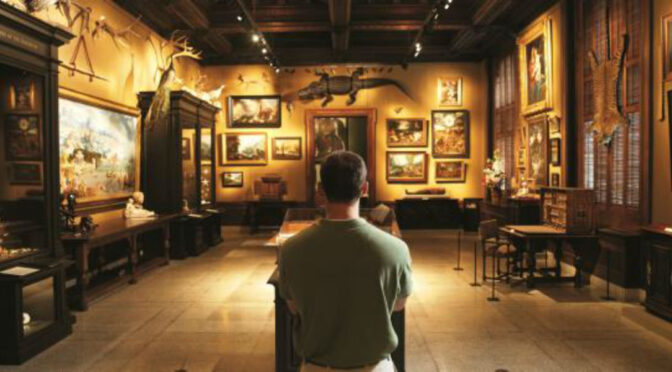

Nesse sentido, museus virtuais podem ampliar o acesso à educação histórico-cultural, sobretudo a indivíduos longe de grandes centros urbanos onde estão as principais instituições museais – reflexo de processos históricos colonialistas e imperialistas. Embora não substitua a experiência presencial, tais recursos online (67 listados pelo Ibram) podem democratizar acervos e preservá-los, além de contribuir em situações de ensino e aprendizagem. Afinal, muitos devem saber da dificuldade de se aproximar de Mona Lisa (da Vinci) no Louvre, em Paris – sua versão virtual, por outro lado, transpõe as barreiras de vidro e as dezenas de turistas se digladiando por uma selfie.

Convertendo tintas em pixels

O filósofo francês André Malraux, diante dos debates entre artistas e intelectuais para redefinir o papel de museus no período pós-guerra, propôs em seu livro O museu imaginário (1947) como esses espaços poderiam democratizar o acesso a acervos por meio da catalogação fotográfica. Museu on-line, eletrônico, hipermuseu, cibermuseu ou webmuseu. Apesar das várias denominações e categorias, eles podem ser definidos, em consonância com o Ibram, como entidades digitais que se baseiam nas características dos museus tradicionais para complementar, registrar e/ou enriquecer a experiência por meio da personalização, interatividade e fácil acesso.

Segundo artigo de José Cláudio Oliveira, professor do Departamento de Museologia da Universidade Federal da Bahia, os primeiros indícios de virtualização de museus datam a década de 1950, com a divulgação de acervos em cartazes de publicidade e, posteriormente, mídias de CD-ROM e outros aparatos de comunicação. A chegada do hipertexto nos anos 1960 também se tornou uma influência decisiva nesse movimento, permitindo criar grandes arquiteturas de dados não-lineares para experimentações museográficas.

Um exemplo é The museum inside the telephone network (1991) para telefones, fax e networking do computador. Nessa mostra, o público interagia com a exposição por cinco canais telefônicos: Voice & Sound Channel, com palestras; Interactive Channel, para criar músicas com os botões do telefone; Fax Channel, que enviava e recebia desenhos e quadrinhos por fax; Live Channel, com conversas ao vivo entre intelectuais; e download do material visual da exposição via modem. Posteriormente, museus virtuais se tornaram populares com a ascensão das tecnologias web, sobretudo após a introdução do navegador Mosaic em 1993, que trouxe ambientes multimídia.

Quando instituições disponibilizam suas coleções por domínios online e/ou digitais, normalmente com base no Código de Ética do Icom, esses acervos necessitam ser submetidos a um processo de conversão tecnológica conhecido como digitalização. Artefatos são fotografados em alta resolução; instalações são reproduzidas por modelagem 3D; esculturas e espaços físicos convertidos em objetos tridimensionais por fotogrametria. Essa técnica utiliza escâneres para medir e criar representações 3D a partir de fotos de um objeto ou área de diferentes ângulos, resultando em um arquivo digital para software especializado. O registro do Museu Nacional do Rio de Janeiro e da Catedral de Notre-Dame de Paris por fotogrametria, por exemplo, foi essencial para restaurar parte de seus acervos e instalações prejudicados em incêndios.

Arte e cultura extramuros

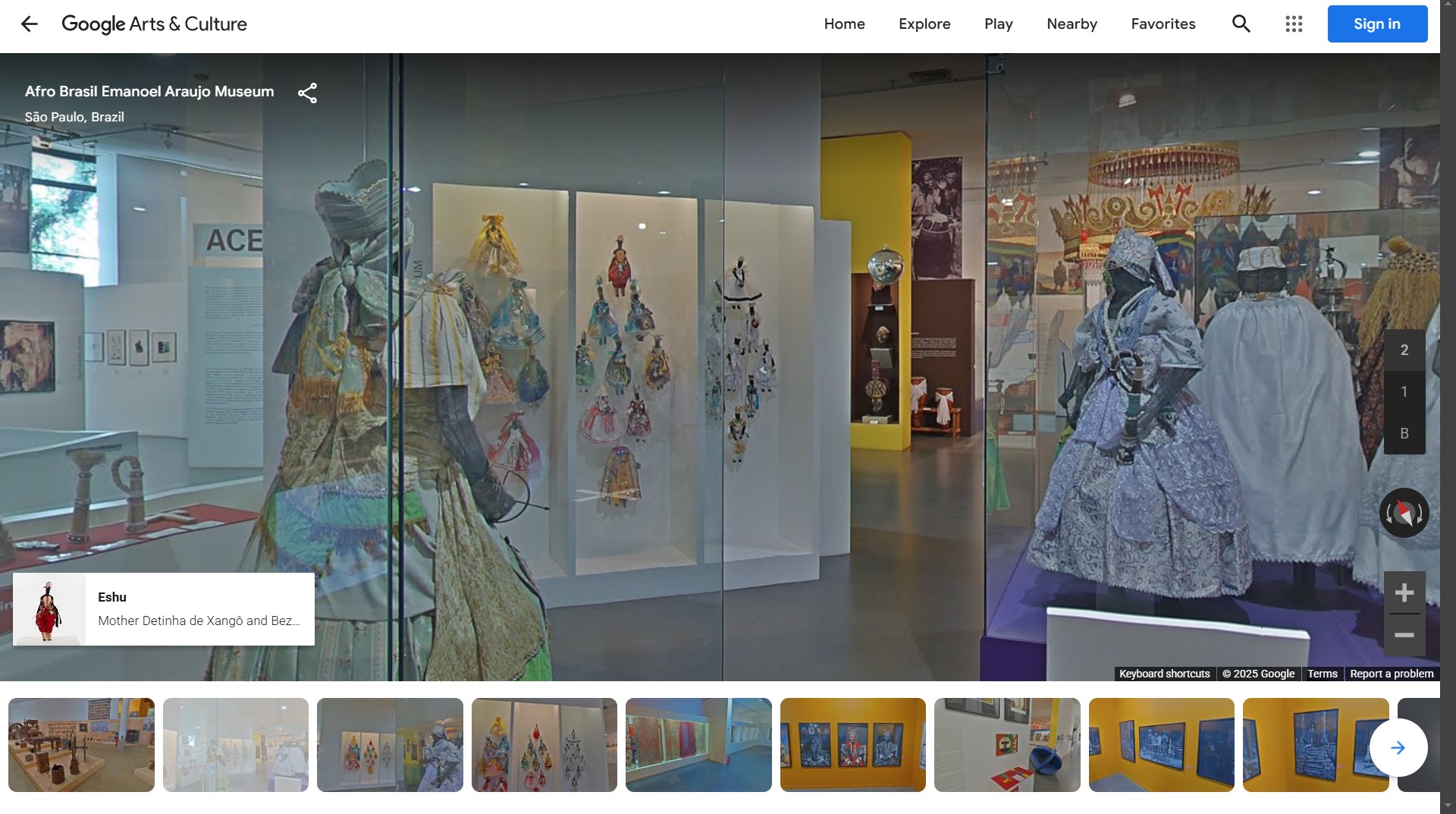

Com a conectividade à Internet, pessoas têm fácil acesso a acervos digitais, como coleções artísticas, arqueológicas e científicas, enriquecidos por multimídia, como imagens, textos, vídeos e sons. Plataformas online promovem interações que aumentam o senso de agência do usuário, facilitam conexões com museus, além de oferecer recursos para pessoas com deficiência. Iniciativas como Google Arts & Culture, Era Virtual e DailyArt permitem que pessoas explorem e criem catálogos de exposições. Plataformas como Occupy White Walls e Artsteps possibilitam a criação de galerias e exposições virtuais tridimensionais.

Em termos de acessibilidade, a Lei Brasileira de Inclusão prevê que instituições culturais estejam acessíveis a todos os públicos. Contudo, somente 51% dos museus nacionais são considerados acessíveis. Embora museus virtuais possam facilitar o acesso a pessoas com deficiência, um relatório de 2024 da BigData Corp e o Movimento Web Para Todos indicou que dos 26,3 milhões de sites ativos no país, menos de 3% foram aprovados em todos os testes de acessibilidade, o que inclui domínios web de instituições culturais.

Um estudo conduzido na Universidade Federal de Goiás, indicou que a maioria dos museus virtuais brasileiros não atende aos critérios de acessibilidade – apenas uma fração implementou medidas eficazes para pessoas com deficiência visual. Embora alguns museus apresentem boas práticas de acessibilidade, a maioria tem problemas de navegação e leitura de conteúdo. Esses resultados denotam urgência por melhorias na acessibilidade digital e necessidade de seguir bons exemplos, como o Museu da Pessoa, o Centre Pompidou e a The Gallery of Lost Art. Uma democracia cultural-digital é possível, mas só é efetiva se universal.

Rogério Bordini é doutor em artes visuais (Unicamp) e em interação humano-máquina (Helmut Schmidt University). Também é mestre em educação, graduado em educação musical (UFSCar) e especialista em jornalismo científico (Labjor/Unicamp).