Por Peter Schulz

“É clássico aquilo que permanece como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível”. Esta é a última das quatorze proposições sobre o que seriam clássicos na introdução de Por que ler os clássicos de Italo Calvino. Portanto, clássico é mais amplo do que a ideia de cânone e uma das coisas que surgem como rumor são os livros (ou bibliotecas) como personagens ou cenário principal de si mesmos, ou melhor, de outros livros. Livros que contam também as estranhas relações entre pessoas e livros. Por isso lembro o erudito Peter Kien, protagonista de Auto de fé de Elias Canetti, isolado das pessoas e avesso aos encantos da academia, devotado apenas aos livros. Kien declara no início de sua penitência a possibilidade de livros serem quase humanos:

“Quem saberia dizer se um livro tinha ou não saudade de outros, com os quais convivera durante longos anos, de uma maneira que não é a nossa e que, por essa razão, não notamos?”

Peter Kien, em seu auto de fé, acaba expulso de sua querida biblioteca, que era talvez a mais importante da cidade e com significados precisos para seu usuário e morador, pois ele dormia ao lado de seus livros.

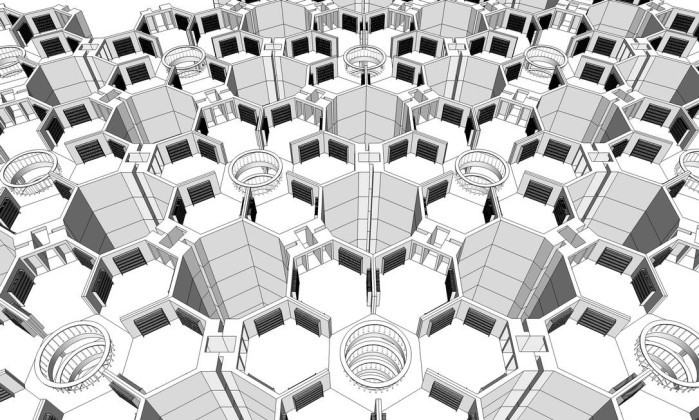

Na “Biblioteca de Babel”, maravilhoso conto de Jorge Luís Borges, que virou o título do livro Ficções na primeira tradução para o italiano, segundo Calvino, tal expulsão seria impossível. Afinal, a biblioteca criada por Borges é infinita com uma intrincada arquitetura periódica, alegoria do universo. Por outro lado, os moradores não a construíram e buscam incessantemente algum significado nela. Lendas correm ali sobre a existência de algum livro em algum lugar que seja a chave para o resto. Talvez pudessem ser encontrados nela também alguns dos livros perdidos descritos na deliciosa coleção de crônicas de Histórias de livros perdidos de Giorgio van Straten: originais manuscritos extraviados, roubados, queimados, mas cujas existências em algum momento são dadas como certas. Uma vez publicados, livros não se perdem facilmente, mas podem ser censurados: eles existem, mas o acesso a eles é proibido.

Como a obra atribuída a Aristóteles no romance de estreia de Umberto Eco, O nome da rosa. O guardião da biblioteca do monastério assassinava os curiosos, pois acreditava que a leitura do livro em questão fomentaria o pecado, que no caso era o riso. Curiosamente, o monge assassino matava os potenciais leitores em vez de destruir o livro.

O contrário também acontece na literatura (e na vida real): assassinam-se os livros além de pessoas. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury descreve uma sociedade futurística distópica, em que livros são considerados como causa da infelicidade humana e, numa inversão de papéis, bombeiros queimam os livros. Mas há também os que resistem e a sobrevivência da literatura seria graças aos “homens-livro”, que decoram (cada pessoa um livro, assumindo como seu próprio nome o título do livro) obras para num futuro declamar aos outros e, quem sabe, transcrevê-los novamente em papel. No filme de François Truffaut, baseado no romance, comove a cena em que um avô no leito de morte termina de preparar seu neto, que passa a ser o novo homem-livro daquele avô-obra. Definitivamente livros como personagens, que vivem e sentem dor.

O nome da rosa é em grande parte um romance policial e nesse que é considerado um subgênero, os livros voltam a aparecer como personagens ou quase. John Dunning dá vida ao detetive-livreiro Cliff Janeway, que desvenda crimes cometidos por obcecados por livros raros. Já Luiz Alfredo Garcia-Roza criou o delegado Espinoza, bibliófilo com uma curiosa biblioteca de estantes sem prateleiras, apenas livros, que são sempre coadjuvantes de suas tramas alheias às letras.

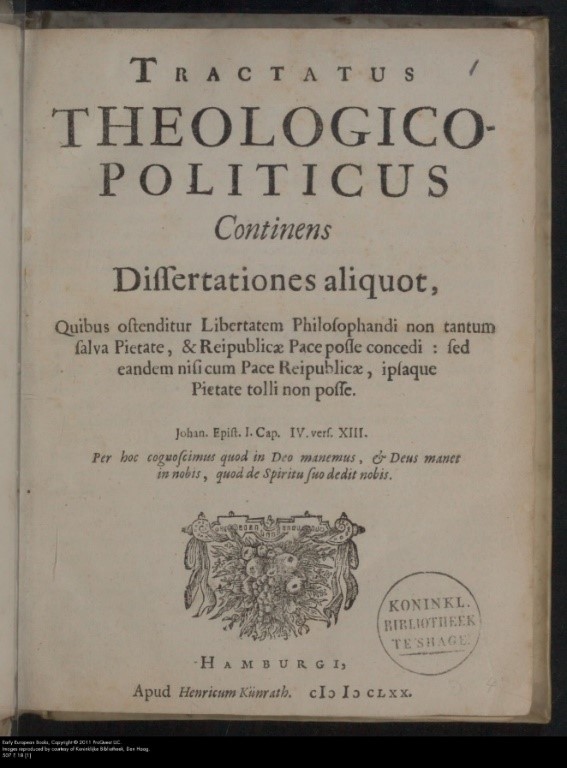

O nome desse delegado é o mesmo do filósofo do século XVII, Baruch de Spinoza, que publicou o Tratado teológico-político, tema de Um livro forjado no inferno de Steven Nadler. Prevendo um apelido desses, o Tratado saiu com autoria anônima e o editor, Jan Rieuwertsz de Amsterdã, colocou Hamburgo como cidade de publicação. A censura veio mesmo assim, afinal o livro, entre outras coisas, demonstra que a leitura adequada das escrituras não dá fundamentos para o militante intolerante que busca sufocar o dissenso pela força. Além disso, argumentava que profecias e milagres não existem, bem como que o Estado deve ser laico e resistente à tirania de igrejas pelo bem da liberdade de pensamento e expressão. Deveria ser leitura obrigatória nesses tempos em que livros voltam a ser proibidos e queimados na vida real.

Peter Schulz foi professor do Instituto de Física Gleb Wataghin (IFGW) da Unicamp durante 20 anos. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) da Unicamp, em Limeira. Além de artigos em periódicos especializados em física e cienciometria, dedica-se à divulgação científica e ao estudo de aspectos da interdisciplinaridade. Publicou o livro A encruzilhada da nanotecnologia – inovação, tecnologia e riscos (Vieira & Lent, 2009) e foi curador da exposição “Tão longe, tão perto – as telecomunicações e a sociedade”, no Museu de Arte Brasileira – FAAP, São Paulo (2010). É secretário de comunicação da Unicamp.