Por Carlos Orsi

Leitura do clássico vale, ainda hoje, tanto pela diversão que traz quanto pelas reflexões que provoca – não sobre a automação e seu impacto na sociedade, mas sobre a natureza da inteligência, a fluidez da linguagem (afinal, o que significa “ferir um ser humano?” o que é “ferir”? o que é “humano”?), sobre liberdade e, por fim, sobre a relação da humanidade com quaisquer tecnologias que cria.

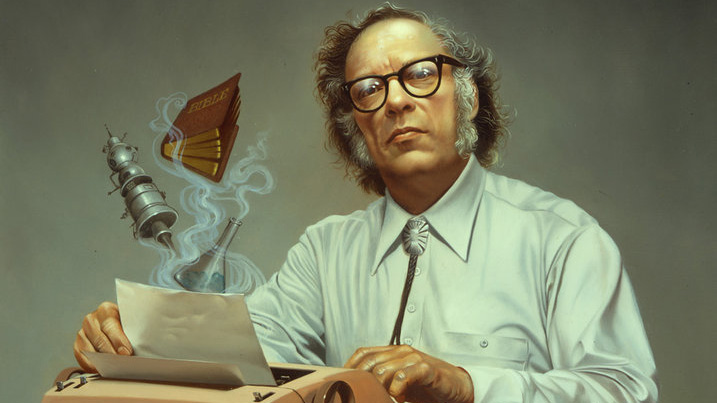

A primeira coisa a dizer sobre Eu, robô – o livro de Isaac Asimov de 1950, não o conto de Eando Binder de 1939 (do qual falarei mais adiante) – é que não se trata de um livro sobre robôs. Claro, ele está repleto de robôs e inteligências artificiais, mas essas coisas estão ali mais como tempero e decoração.

O livro, na verdade, é sobre lógica, ética, filosofia e, até, teologia: de fato, ao lado de outra contribuição da ficção científica para o assunto, A ilha do dr. Moreau, de HG Wells, Eu robô basicamente diz, nas entrelinhas, tudo o que você precisa saber sobre o caráter de uma inteligência que se diverte criando inteligências subordinadas e entupindo-as de regras.

O livro de 1950 reúne contos escritos por Asimov (1920-1992) ao longo da década de 40, uma época em que computadores eram máquinas repletas de válvulas termiônicas (se nunca viu uma, procure na Wikipedia), que ocupavam prédios inteiros e só conseguiam rodar um programa de cada vez.

Nessas condições, a ideia de um “cérebro eletrônico” capaz de operar à semelhança de um cérebro humano e animar um corpo humanoide era absurda, a menos que esse “corpo” tivesse vários andares de altura.

Para superar a dificuldade, Asimov inventou a ideia de um cérebro “positrônico”, que funcionaria animado por pósitrons, partículas de antimatéria semelhantes ao elétron. Ao apresentar ao leitor uma tecnologia futurista fundamentalmente incompreensível em termos contemporâneos, o autor se dá a liberdade de dizer e fazer o que quiser com ela.

Além do cérebro positrônico, Asimov cria as Três Leis da Robótica, que resumidamente são: nenhum robô pode ferir um ser humano ou permitir, por omissão, que um ser humano seja ferido; todo robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se essa obediência levar a uma violação da primeira lei; todo robô deve preservar a própria existência, exceto em caso de contradição com a primeira ou a segunda leis.

Levantando seu primeiro ponto filosófico – o do livre-arbítrio – Asimov postula que as leis são parte intrínseca da estrutura física do cérebro positrônico: basicamente, um robô asimoviano corretamente construído é tão incapaz de desrespeitá-las quanto um homem é incapaz de respirar debaixo d’água. A despeito disso, no entanto, desrespeitadas elas são, se não em letra, em espírito, conto após conto: o livro contém nove, no total.

Essas violações são tratadas como problemas lógicos e éticos pelos protagonistas das histórias, a psicóloga de robôs Susan Calvin e a dupla de engenheiros “quebra-galho” Powell e Donovan, que encaram cada aparente violação com a mesma inteligência e tenacidade com que Sherlock Holmes atacaria o roubo de uma joia ou um assassinato num quarto fechado.

As variações são tão criativas quanto instigantes (leves spoilers adiante): há o robô, construído para dar manutenção numa máquina, que conclui que a tal máquina está acima, na hierarquia das Leis, aos seres humanos; o robô capaz de ler mentes, e que, em obediência à Primeira Lei, diz a seus interlocutores humanos não a verdade, mas exatamente o que desejam ouvir (porque sua telepatia o informa de que a verdade iria magoá-los); o robô que se ressente de ser escravo de seres claramente inferiores, mas segue sendo compelido pelas Leis… até que encontra uma aparente saída.

Conto após conto, o livro constrói um processo histórico no qual a humanidade escraviza, sem dó, culpa ou piedade, uma espécie inteligente que, por causa da preponderância das Leis, é-lhe obviamente superior do ponto de vista ético; ao mesmo tempo, essa raça servil vai, sem alarde e sem se fazer notar (porque, afinal, o ego e as ilusões de superioridade dos seres humanos estão protegidos pela Primeira Lei) tomando o poder sobre o planeta Terra, para “o nosso próprio bem”.

Desde a chamada “Nova Onda” da ficção científica, lançada nos anos 60-70 e que prezava pela inovação formal da linguagem, pela maior atenção às ciências humanas e por questões políticas e de contracultura, que autores como Asimov, da dita “Era de Ouro” (anos 30-50) são, de certa forma, malvistos pela crítica, seja pela pouca preocupação com o apuro da linguagem, seja pelo conservadorismo social das histórias. Asimov também sofreu com esse tipo de crítica.

No quesito social ela é, até certo ponto, cabível. Embora se possa atribuir o conservadorismo da obra de Asimov escrita durante a Era de Ouro a uma certa ingenuidade da juventude – ele estava ocupado demais pensando em dilemas filosófico-teológicos abstratos para refletir sobre a relação entre os sexos – é inegável que, em Eu, robô, a dra. Susan Calvin, uma profissional extremamente bem-sucedida e sempre a pessoa mais inteligente na sala (mesmo quando todos os outros são homens), “paga o preço” do sucesso sendo apresentada como “plain” (sem graça, pouco atraente), solitária, amarga e infeliz no amor.

Quanto à linguagem, Asimov era leve e eficiente. Seu estilo é direto e quase ensaístico, o que serve muito bem ao tipo de história que se propõe a contar. E as sutilezas que encontra na formulação das Leis da Robótica são especulação linguística para ninguém botar defeito.

Eu, robô é um livro cuja leitura vale, ainda hoje, tanto pela diversão que traz quanto pelas reflexões que provoca – não sobre a automação e seu impacto na sociedade, mas sobre a natureza da inteligência, a fluidez da linguagem (afinal, o que significa “ferir um ser humano?” o que é “ferir”? o que é “humano”?), sobre liberdade e, por fim, sobre a relação da humanidade com as tecnologias, quaisquer tecnologias, que cria.

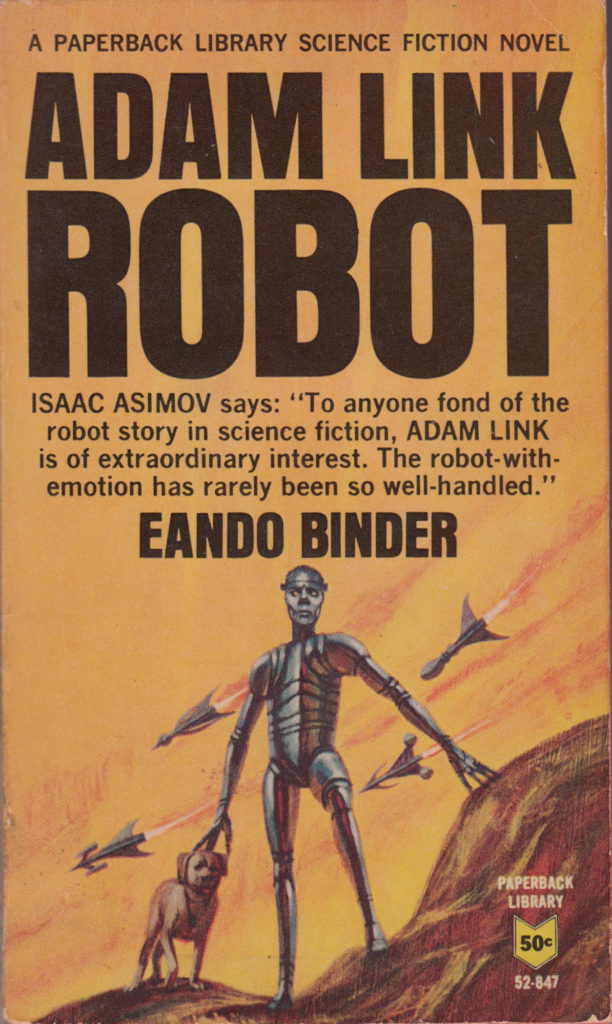

Falei, lá em cima, de Eando Binder. Este era o pseudônimo conjunto usado pelos irmãos Earl e Otto Binder, quando escreviam ficção científica. Em 1939, eles lançaram uma série de aventuras do robô Adam Link, uma máquina inteligente que chega a ser acusada de homicídio, com um conto intitulado “Eu, robô”. Asimov reconheceu que o trabalho dos Binders havia sido uma de suas inspirações, mas sempre disse que o título do livro Eu, robô tinha sido escolhido pelo editor. Hoje, claro, o livro de Asimov é muito mais famoso do que os contos dos irmãos.

Falei, lá em cima, de Eando Binder. Este era o pseudônimo conjunto usado pelos irmãos Earl e Otto Binder, quando escreviam ficção científica. Em 1939, eles lançaram uma série de aventuras do robô Adam Link, uma máquina inteligente que chega a ser acusada de homicídio, com um conto intitulado “Eu, robô”. Asimov reconheceu que o trabalho dos Binders havia sido uma de suas inspirações, mas sempre disse que o título do livro Eu, robô tinha sido escolhido pelo editor. Hoje, claro, o livro de Asimov é muito mais famoso do que os contos dos irmãos.

Otto Binder acabou fazendo carreira nas histórias em quadrinhos. Foi o principal roteirista do Capitão Marvel (o herói hoje conhecido como Shazam!) nos anos 40 e depois, na DC Comics, trabalhou desenvolvendo a mitologia do Superman, criando, por exemplo a Legião dos Super-Heróis.

Carlos Orsi é escritor de ficção científica e editor-chefe da revista Questão de Ciência