Por Ana Augusta Odorissi Xavier

Projetos inéditos de bancos de genomas brasileiros possibilitam avanços em diagnósticos e ajudam a explicar a formação da população

Estudos recentes de sequenciamento genético da população brasileira deixaram novamente em evidência uma característica do país: a miscigenação. Determinar a proporção com que cada diferente ancestralidade contribui para o DNA dos brasileiros reflete em avanços para a medicina, melhorando diagnósticos e tratamentos de doenças de origem genética. Para além da saúde, esses dados do genoma ajudam a contar a história da formação da população e podem fomentar a construção de uma sociedade mais consciente de sua diversidade.

Dados da última Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019, revelaram que o modo com que os brasileiros se identificam em relação à raça e cor está mudando. Houve um aumento no número de pessoas que se autodeclaram pardas e pretas, em comparação à pesquisa anterior, de 2012. Especialistas atribuem este aumento às ações afirmativas e políticas públicas como as cotas raciais.

O primeiro sequenciamento do genoma humano completo foi realizado pelo Projeto Genoma Humano, iniciativa global que ocorreu entre 1990 e 2003. Outras ações de sequenciamento existiram antes, mas se dedicaram a identificar apenas partes do DNA. Segundo Michel Naslavsky, professor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (USP), esses pedaços de DNA eram como peças soltas de um enorme quebra-cabeça, e o projeto identificou e encaixou essas peças de maneira que fizessem sentido. “É como se fosse a foto da caixa do quebra-cabeça”, comenta.

A foto, que passou a ser usada como referência para todas as pesquisas genéticas no mundo, não corresponde ao genoma de um único indivíduo, mas sim a bancos de genomas de diversos doadores, que são atualizados constantemente à medida que novos estudos de sequenciamento são realizados. Como a maioria deles é feita na Europa e nos Estados Unidos, os repositórios geralmente não contam com genomas de indivíduos com ancestralidades diversas, como os brasileiros.

Foi essa falta de representatividade nos bancos de referência que motivou Michel e outros pesquisadores do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) da USP a criarem o maior banco de dados genômicos da América Latina, lançado no último mês de setembro. “Todo mundo é ser humano, mas você tem pequenas diferenças e mutações que acabaram se acumulando com o tempo e são específicas de cada população”, ressalta Michel.

O trabalho realizou o sequenciamento do genoma de 1.171 idosos de São Paulo, a partir de uma amostra representativa do censo do município. Foram encontradas 77 milhões de variantes genéticas, ou seja, pedaços de DNA que eram diferentes da foto da caixa do quebra-cabeça. Além disso, 2% dos genomas estudados não estavam sequer representados nos bancos genéticos já existentes. De acordo com Michel, é muito provável que esses genes sejam herdados de populações que também estão sub-representadas nas referências, como nativos americanos e africanos.

Do ponto de vista clínico, a disponibilidade de um repositório com dados brasileiros é um grande avanço para a medicina de precisão, área médica que tem seu foco voltado mais para o indivíduo do que para a doença. “A mesma mutação pode ser muito mais patogênica em um contexto do que em outro, então pra fazer um diagnóstico mais preciso a gente tem que entender como são essas interações, e uma população miscigenada é excelente para isso”, explica o cientista.

Michel cita como exemplo o caso de uma voluntária que apresentava uma mutação genética rara causadora de câncer, mas que, aos 93 anos, não havia desenvolvido a doença. O grupo de pesquisadores acredita na hipótese de que o perfil genético miscigenado da doadora pode ter compensado a mutação, cuja origem é de um genoma de referência europeu, e que a compensação deve estar depositada em genes na região africana ou nativo americana do genoma.

Questões como essa só podem ser levantadas porque a amostra estudada cumpre dois requisitos: o primeiro é o fato de ser composta por idosos, considerados controles ideais já que passaram da idade do início de boa parte das doenças genéticas; o segundo é que há um acompanhamento epidemiológico dos voluntários, o que permite verificar o possível surgimento de doenças ao longo do tempo. Os voluntários foram recrutados do projeto Sabe (Saúde, Bem-estar e Envelhecimento) da Faculdade de Saúde Pública da USP, que iniciou no ano 2000 e estuda questões demográficas e de saúde de pessoas acima dos 60 anos de todas as camadas socioeconômicas.

Genética e autodeclaração de cor ou raça

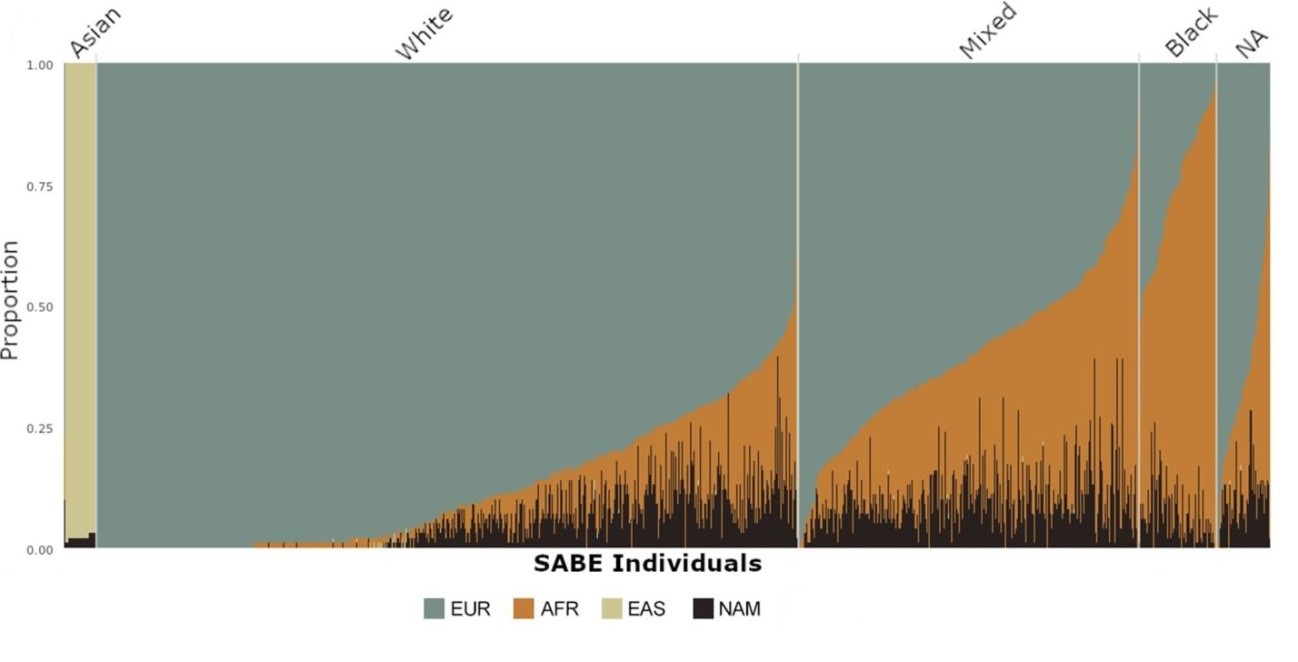

Os pesquisadores do CEGH-CEL correlacionaram os dados genéticos dos voluntários com sua autodeclaração de raça ou cor no IBGE. Os resultados mostraram que metade dos autodeclarados brancos tem, no mínimo, 10% do genoma proveniente de ancestralidade não europeia, e que praticamente 100% dos voluntários apresenta miscigenação em algum grau. Apenas os autodeclarados asiáticos são, de fato, quase 100% japoneses, provavelmente por fazerem parte das primeiras gerações de imigrantes que chegaram a São Paulo. Esses dados estão disponíveis na plataforma BioRxiv.

Segundo a antropóloga e professora titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Maria Catarina Chitolina Zanini, a autoidentificação é um processo complexo, contínuo, e que, embora esteja centrado no indivíduo, é coletivo. “Os pertencimentos étnicos podem estar baseados no compartilhamento da crença numa origem comum, na autoidentificação e identificação por outros como parte desses coletivos, na escolha de sinais de pertencimento e também nas fronteiras de diferenciação que se estabelecem nos processos interativos”, afirma a pesquisadora.

Em outras palavras, a autoidentificação não depende apenas das características biológicas do indivíduo, mas de uma construção social que ocorre a partir dessas características, na maneira como elas são reconhecidas pelo próprio indivíduo e pela sociedade.

Dados da última PNAD do IBGE revelaram que 46,8% da população brasileira se autodeclara parda, 1,5% a mais que na pesquisa anterior. Também houve aumento nos autodeclarados pretos, que passaram de 7,4% para 9,4% da população. Maria Catarina acredita que isso não é consequência de questões de conhecimento genético, já que essas evidências estão muito longe do alcance da população em geral, mas sim de políticas de visibilidade e valorização da diversidade brasileira e da riqueza que está contida nela.

Uma história de miscigenação desigual

Resultados preliminares obtidos de 1.247 voluntários do projeto DNA do Brasil, estudo desenvolvido por pesquisadores da USP que tem a meta de construir um banco 15 mil genomas, mostraram que a miscigenação no Brasil ocorreu de forma assimétrica. Na herança materna, avaliada pelo DNA mitocondrial, há o predomínio de populações africanas (36%) e nativas americanas (34%). Por outro lado, 75% da herança paterna, que vem do cromossomo Y, são de origem europeia.

“Se pensarmos na quantidade de europeus aqui naqueles três primeiros séculos, eram só 5% a 10%, o resto eram africanos e nativos americanos; quando se olha a proporção da miscigenação, ela é oposta a isso”, explica Tábita Hünemeier, professora do Instituto de Biociências da USP e integrante do projeto DNA do Brasil.

A cientista comenta que esses resultados, embora mais refinados, não são inéditos, já que dados semelhantes vêm sendo divulgados desde os anos 2000, quando começaram os testes de DNA mitocondrial. Entretanto, eles ainda chocam porque rememoram o processo de exploração violento sofrido pelas populações não europeias durante a colonização do país. “Os portugueses não vieram pra cá para fazer amizades, vieram para explorar e colonizar, e existem consequências disso em todos os níveis. Quase 400 anos da história do Brasil foram de pessoas escravizadas e de indígenas mortos”.

Para Tábita, o resgate histórico realizado a partir de dados genéticos pode impactar em pautas sociais, sobretudo para o movimento negro. “Em relação aos afrodescendentes é realmente importante porque houve toda a destruição dos documentos no final da escravatura, então isso ajuda no sentido de dar uma identidade étnica, deles se reportarem para a África de uma maneira mais clara, saberem de onde vieram e como vieram”.

“Somos, enquanto população, resultado de muitos processos de mobilidade, encontros e partilhas, sejam genéticas, sociais e culturais”, afirma a antropóloga Maria Catarina. Por isso, segundo ela, a história de negros, indígenas, e tantas outras populações que constituíram a sociedade brasileira deve ser respeitada e reconhecida em suas especificidades, riquezas e potencialidades. Somos diversos e temos que nos reconhecer como tal.