Por Tássia Biazon e Gustavo Almeida

A definição de gênero é muito vasta e complexa. O termo aborda as diferenças entre sexos e busca entender as relações sociais entre homens, mulheres e as pessoas que rejeitam essa dicotomia. Ao longo dos anos, diversas concepções foram se consolidando, como a apresentada no texto “Gênero: uma categoria útil de análise histórica” (1995), da historiadora Joan Wallach Scott, que define o gênero como uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado.

Para Scott a igualdade não é a eliminação da diferença e a diferença não impede a igualdade, conforme cita Maria de Fátima Araújo, professora da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em seu texto, “Diferença e igualdade nas relações de gênero: revisitando o debate” (2005).

Ainda, é importante destacar a diferenciação entre sexo e gênero. O psicanalista Robert Stoller publicou em 1968 o livro Sex and gender, formulando o conceito de identidade de gênero, em que o sexo está vinculado à biologia e o gênero à cultura.

No livro da professora aposentada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Guacira Lopes Louro, Gênero, sexualidade e educação (1997), a autora cita: “Ao dirigir o foco para o caráter ‘fundamentalmente social’, não há, contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica produzida sobre as características biológicas”.

A dicotomia homem e mulher acaba por esconder a diversidade de identidades de muitos indivíduos, já que há pessoas que não se identificam nem como homens nem como mulheres. E as diferenças não são apenas entre sexos – as mulheres diferem entre si, assim como os homens.

Constantemente novos conceitos surgem como queer e ally. É importante distinguir que orientação sexual (gay, lésbica, bissexual, assexual) e identidade de gênero (feminino, masculino, transexual, intersexo) são coisas distintas. A primeira se refere à atração que um indivíduo sente por outros. A segunda diz respeito a como um indivíduo se percebe, independente do seu sexo biológico. “Um indivíduo pode ter um sexo biológico masculino (tem pênis), mas ele se percebe, por uma série de razões, como sendo feminino e adota condutas todas femininas, podendo sentir até o desejo de fazer uma mudança de sexo, como os transexuais”, diz o professor João Bôsco Hora Góis da Universidade Federal Fluminense (UFF), e editor da revista Gênero, periódico sobre estudos feministas e de gênero produzido pela universidade.

Em 2014 foi publicado o artigo “O termo gênero e suas contextualizações”, escrito por dois psiquiatras e uma fisioterapeuta, em que apresentam diversas definições de gênero, e os seguintes questionamentos: “o termo gênero está dissociado do sexo biológico? Há dois tipos de gênero, masculino e feminino, somente? O gênero está ou não associado a fatores ambientais? O gênero é uma característica individual? Faz parte do corpo? É fundamental classificar o indivíduo em algum gênero? As experiências adquiridas ao longo do nosso desenvolvimento interferem na aquisição da identidade de gênero?”.

“Gênero é uma categoria relacional. Não faz sentido apenas estudar homens ou mulheres, e sim estudar como homens e mulheres, nas suas relações, definem-se uns aos outros”, diz Góis. Ele também cita que o conceito de gênero se relaciona com a história. “A noção de masculino e feminino é mutável, sendo influenciada pelo tempo ou espaço. Por exemplo, na Escócia é normal o uso de saias por homens. No Brasil, esse hábito é uma característica essencialmente feminina.”

A partir da década de 1960, com a organização de movimentos sociais, jovens, estudantes, negros, mulheres, homossexuais, entre outros grupos, começaram a ter voz na mídia, cinema, televisão, jornais, universidades etc. – espaços onde ressoava a voz do homem branco heterossexual. Entre os movimentos sociais organizados, o feminismo contemporâneo foi determinante para que surgissem os estudos de gênero.

De acordo com o texto “Os estudos de gênero no Brasil: algumas considerações” (2000), escrito por Susana Veleda da Silva, professora da Universidade Federal do Rio Grande (UFRN), os estudos de gênero no país estão atrelados aos movimentos sociais feministas, que reivindicavam o atendimento das necessidades básicas às mulheres, como creches, melhores salários, maior participação política etc. No início do movimento, a luta pela igualdade (social, política e econômica) se sobrepôs à questão da diferença.

Para a historiadora Iara Beleli, coordenadora do Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), atualmente a concepção de gênero é mais abrangente que somente masculino e feminino. “Falar de masculino e feminino no singular, na maioria das vezes, alude a uma correspondência com o sexo, como se a genitália em si oferecesse caminhos a serem trilhados pelos sujeitos, enquadrando-os em uma ‘normalidade’”, diz.

De acordo com Beleli, pesquisas realizadas no Brasil e no mundo nos últimos 30 anos “apontam para o questionamento daquilo que é pensado como normal”. A pesquisadora ressalta o nome de três importantes autoras que são leitura obrigatória para compreender o campo de gênero: Joan Scott, historiadora estadunidense, Marilyn Strathern, antropóloga britânica, e Judith Butler, filósofa também dos Estados Unidos.

“A grande contribuição dos estudos de gênero foi questionar a ideia de que o mundo deveria ser compreendido aos pares e isso está na base das questões sociais, cuja polarização – mulher/homem, negro/branco, homo/hetero, velho/jovem, rural/urbano, estrangeiro/nacional, entre tantas outras – apaga muitas tensões”, explica Beleli. “Ir a fundo nessas tensões significava pensar como gênero se articulava a outras categorias de diferenciação”, continua.

Os estudos de gênero no Brasil estabelecem relações, por exemplo, com a ciência, a raça, o trabalho, a violência e a política. Segundo o texto de Maria Luiza Heilborn e Bila Sorj, “Estudos de gênero no Brasil” (1999), os primeiros estudos foram relacionados à mulher e o trabalho, representados pelas produções das sociólogas Heleieth Saffioti, “A mulher na sociedade de classes: mito e realidade” (1969), e Eva Altermann Blay, “A mulher e o trabalho qualificado na indústria paulista” (1972).

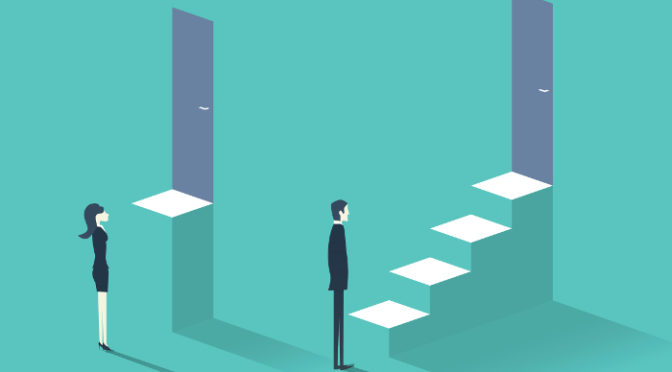

“Atualmente, gênero e ciência é um tema muito quente, discutindo, por exemplo, o que inibe o reconhecimento das produções das cientistas? Outro tema que está em pauta é gênero e raça. Dada a persistência da violência contra as mulheres, a discussão de gênero e violência começou na década de 1960 e permanece até hoje, assim como a questão da participação política, que foi colocada pelas feministas na década de 1930. Contudo, o direito formal não corresponde ao direito subjetivo, já que as mulheres podem votar e serem votadas, mas ocupam pouco espaço no parlamento”, analisa Góis.

Segundo o professor, entre os centros brasileiros que desenvolvem pesquisas na área destacam-se o Núcleo Pagu da Unicamp, o Instituto de Estudos de Gênero (IEG) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), o Núcleo Transdisciplinar de Estudos de Gênero (Nuteg) da UFF e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), onde é oferecido o bacharelado em estudos de gênero e diversidade, graduação pioneira no país. Contudo, há muitos outros núcleos brasileiros que, segundo Góis, funcionam no compasso da universidade brasileira: hora com recursos, hora sem.

Ninguém nasce, torna-se

“Ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. A frase é da escritora feminista francesa Simone de Beauvoir (1908-1986) – reflexão que também se aplica aos homens, inferindo que todos os seres humanos se tornam quem eles são. Entre as principais obras de Beauvoir está o livro O segundo sexo, publicado em 1949, na qual a francesa expõe novas bases para o relacionamento entre homens e mulheres.

As pesquisas de gênero defendem que não existe uma determinação natural dos comportamentos de homens e mulheres, mesmo com uma suposta determinação biológica para cada sexo, segundo a dissertação de mestrado de Ilze Zirbel, intitulada “Estudos feministas e estudos de gênero no Brasil: um debate”, publicada em 2007. Desse modo, as pessoas se construiriam ao longo de suas vidas, cada indivíduo sendo influenciado de maneiras diferentes, dependendo, por exemplo, da sua classe social, cultura, educação, personalidade, onde vive, o que faz, as coisas que gosta etc.

Este pensamento também aparece como argumento no texto “Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas”, de Guacira Lopes Louro, da UFRGS. De acordo com a autora, ser homem ou ser mulher é algo que resulta de processos culturais. Ela relata que há um consenso entre os pesquisadores de que não é o momento do nascimento de um corpo macho ou fêmea que diz se o sujeito será masculino ou feminino, e que a construção do gênero e da sexualidade se dá ao longo de toda a vida.

“Aprendemos a viver o gênero e a sexualidade na cultura, através dos discursos repetidos da mídia, da igreja, da ciência e das leis e também, contemporaneamente, através dos discursos dos movimentos sociais e dos múltiplos dispositivos tecnológicos. As muitas formas de experimentar prazeres e desejos, de dar e receber afeto, de amar e de ser amada/o são ensaiadas e ensinadas na cultura, são diferentes de uma cultura para outra, de uma época ou de uma geração para outra. E hoje, mais do que nunca, essas formas são múltiplas. As possibilidades de viver os gêneros e as sexualidades ampliaram-se. As certezas acabaram. Tudo isso pode ser fascinante, rico e também desestabilizador. Mas não há como escapar a esse desafio. O único modo de lidar com a contemporaneidade é, precisamente, não se recusar a vivê-la.”

Para Góis, o gênero ser influenciado pela biologia ou pela cultura não deveria ser uma pergunta. “Há pessoas que recusam totalmente o papel do biológico, e outras que dizem que o biológico é uma base a partir da qual as coisas vão se definindo. A questão é: em que medida dizer que o gênero tem influência mais disso ou mais daquilo, do ponto de vista ético, ajuda a construir uma sociedade melhor e estabelecer relações mais humanizadas?” Para o professor, essa não é uma questão tão importante, além de ser uma questão insolúvel. “A ciência deve buscar o aperfeiçoamento da natureza das relações, buscar o bem-estar das pessoas. A pergunta seria se o gênero é influenciado mais pelo biológico ou cultural, ou de que maneira podemos estabelecer mecanismos para que as pessoas vivam com mais dignidade?”, questiona.

Evitar determinismos

Para qualquer campo do conhecimento, seja ele novo ou antigo, o diálogo entre as diferentes áreas científicas é essencial para conferir-lhe a confiabilidade necessária para que seus pressupostos sejam aceitos.

No que diz respeito a gênero, algumas divergências são frequentemente observadas entre as ciências sociais e as chamadas ciências da natureza ou hard sciences. Para evitar que tais divergências se sobreponham ao que há de conhecimento produzido na área, é indispensável contrapor-se a visões determinísticas.

Em um artigo publicado em 1994 na Revista USP, o historiador Chabel Niño El-Hani tece uma coerente crítica ao chamado determinismo biológico relacionado a gênero, que parecia estar ganhando visibilidade na mídia brasileira à época. Analisando uma reportagem que enviesava uma declaração trazida pela neurocientista americana Doreen Kimura, El-Hani expõe como é simplista tratar o ser humano, seus comportamentos e seu gênero como um simples resultado biológico da expressão de proteínas codificadas por genes. Segundo ele, “os traços comportamentais não podem sequer ser reduzidos ao nível do organismo, uma vez que eles são o resultado não só do desenvolvimento orgânico, mas também da história do indivíduo numa pluralidade de redes de relações sociais.” Agrega ainda que “no caso das propriedades comportamentais de homens e mulheres, os limites do determinismo biológico são evidentes, pois dependem da demonstração de que as circunstâncias socioculturais em que homens e mulheres vivem são irrelevantes para a origem de seus comportamentos característicos”.

El-Hani toma, como uma de suas conclusões, que tanto o determinismo biológico quanto o chamado culturalismo estão equivocados ao fornecerem explicações incompletas sobre a definição de gênero, ao definir traços comportamentais apenas decorrentes de funções cerebrais ou determinados exclusivamente socioculturalmente. “As diferenças entre homens e mulheres são melhor explicadas, decerto, pela referência a todo este sistema de relações fortemente interdependentes do que pela redução a uma determinação biológica ou cultural”.

O determinismo biológico vem sendo cada vez mais rejeitado por cientistas naturais e sociais e aparenta perder paulatinamente terreno. Por outro lado, a antagônica alegação de que as características biológicas são totalmente irrelevantes na determinação do gênero – restando, portanto, exclusivamente os fatores socioculturais como determinantes – parece persistir em certas vertentes de pensamento; explicação esta igualmente insuficiente para dar conta da intricada soma de fatores que interferem em nossas características comportamentais, dentre as quais a percepção de nosso gênero.

Como diz o neurocientista americano Simon Baron-Cohen em artigo de divulgação científica, apesar do fato de que “variáveis sociais são importantes e sem dúvida têm papéis chave em moldar o nosso comportamento”, simplesmente não é verdadeira a hipótese de que nada de biológico interferirá nesse processo. O autor não deixa de ressaltar que existem, sim, diferenças médias inatas no cérebro de indivíduos do sexo masculino e feminino – diferenças essas que se expressam mesmo em indivíduos de poucos dias de vida. Portanto, de sua visão mais voltada às ciências naturais, Baron-Cohen concorda com a proposta de uma rede de inter-relações entre fatores biológicos e socioculturais na definição de comportamentos, preferências e do gênero. Novamente citando El-Hani, “a estrutura biológica, ao colocar-se em interação com os demais componentes dessas redes de relações, adquire novas propriedades, de modo que os fenômenos comportamentais de homens e mulheres não podem ser simplesmente reduzidos a uma determinação biológica, e tampouco desvinculados de sua biologia”.

A neurocientista Melissa Hines coloca, em artigo científico publicado na revista Trends in Cognitive Sciences, algumas contribuições a essa ideia. Segundo seus estudos, diferenças constatadas (primeiro em outros mamíferos e posteriormente em humanos) entre os teores hormonais de fetos masculinos e femininos, já a partir de cerca de 8 semanas, exercem permanente influência no desenvolvimento do cérebro e no comportamento. Segundo o artigo de revisão, alguns estudos recentes têm demonstrado que a exposição pré-natal a esses hormônios é relevante para o desenvolvimento de comportamentos infantis como, por exemplo, a escolha de brinquedos, o que, até recentemente, era atribuído exclusivamente às influências socioculturais. Ainda segundo a autora “a exposição pré-natal à testosterona parece também ter alguma influência na orientação sexual e identidade de gênero e a algumas – não todas – características cognitivas, motoras e de personalidade relacionadas ao sexo”.

É inegável o papel que os estudos de gênero têm desempenhado no sentido de explicitar as condições de opressão a que as mulheres foram e ainda são rotineiramente submetidas, assim como os preconceitos que seguem sofrendo pessoas cuja identidade de gênero não se enquadra nos padrões restritivos pré-estabelecidos. O debate sobre gênero deve se basear nas evidências tanto das ciências naturais quanto humanas. Tentativas de explicação reducionistas não são positivas para a ciência e, portanto, prejudicam o próprio progresso e consolidação deste campo de estudo. Como resume o Prof. El-Hani em seu artigo, “o recurso a dicotomias simplistas, tais como inato versus adquirido, natureza versus cultura, genético versus ambiental, é prejudicial ao entendimento dos fenômenos biológicos e, em especial, para a compreensão da ‘natureza humana’, que não é apenas biológica, mas também histórica e socialmente contingente”.