Autor explora as descobertas do Atlas da complexidade econômica, o mais relevante banco de dados de big data em economia da atualidade. Com essa criação do físico Cesar Hidalgo e do economista Ricardo Hausmann numa parceria MIT-Harvard, a abordagem empírica veio dar uma força aos que quebram a cabeça para entender a antiquíssima questão da riqueza das nações e forneceu evidência hard science para reforçar o ponto de vista dos estruturalistas, aqueles que consideram não ser assim tão vantajoso (como dizem por aí) um país se especializar na exportação de alpiste.

Ainda que você seja o mais eficiente lavador de louça do mundo, o campeão global inconteste da esponja, do sabão e do carinho veloz com os pratos, seguramente não vai conseguir “progredir na vida” dedicando-se a esse ofício, lamento informar. Ou seja, se é essa a sua vantagem comparativa, está em maus lençóis. Por alguma razão, em economia persiste a crença formulada pelo britânico David Ricardo (1772-1823) de que cada país precisa especializar-se na produção do que faz melhor (seja lá o que for: alpiste, um dos produtos mais simples do mundo, ao lado de novelos de juta) e obter no mercado o que não consegue fazer tão bem (digamos, supercomputadores ou aviões de carga). A resposta dos economistas estruturalistas à receita ricardiana é constrangedoramente simples: (1) as atividades produtivas não são iguais; (2) um país não conseguirá progredir se não caminhar na direção de diversificação e complexidade.

O economista Paulo Gala trata desse tema no livro Complexidade econômica (editora Contraponto / Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2017, 144 páginas, com apresentações de três pesos-pesados do pensamento econômico nacional: Luiz Gonzaga Belluzzo, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Antônio Delfim Netto). “No processo de desenvolvimento, cidades, estados e países não se especializam, se diversificam”, escreve Gala (se “complexificam”, um leigo ficaria tentado a dizer). “Produzir castanhas-de-caju ou chips de computador, carros ou sandálias havaianas, bananas ou computadores faz diferença.” Em outras palavras, o tipo de cada especialização produtiva é a chave para entender o processo de desenvolvimento econômico. “Ser desenvolvido significa dominar tecnologias avançadas de produção e criar capacidades e competências nos setores mais nobres.”

O economista Paulo Gala trata desse tema no livro Complexidade econômica (editora Contraponto / Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento, 2017, 144 páginas, com apresentações de três pesos-pesados do pensamento econômico nacional: Luiz Gonzaga Belluzzo, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Antônio Delfim Netto). “No processo de desenvolvimento, cidades, estados e países não se especializam, se diversificam”, escreve Gala (se “complexificam”, um leigo ficaria tentado a dizer). “Produzir castanhas-de-caju ou chips de computador, carros ou sandálias havaianas, bananas ou computadores faz diferença.” Em outras palavras, o tipo de cada especialização produtiva é a chave para entender o processo de desenvolvimento econômico. “Ser desenvolvido significa dominar tecnologias avançadas de produção e criar capacidades e competências nos setores mais nobres.”

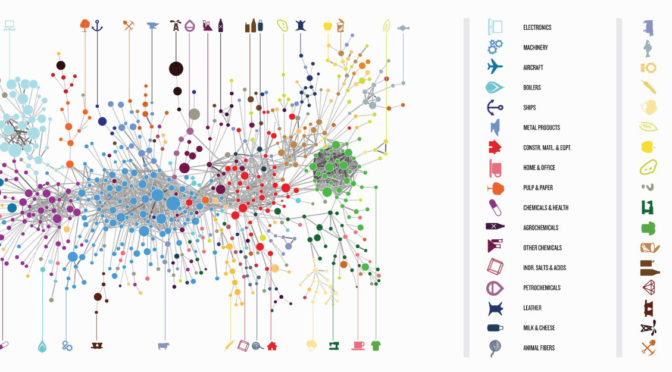

A novidade nesse debate infindável entre linhas teóricas é a enxurrada de dados propiciada pelo Atlas da complexidade econômica, resultado de uma parceria entre o Media Lab, do Massachusetts Institute of Technology (MIT patek philippe replica), e o Kennedy School, de Harvard. O Atlas, criação de um físico, Cesar Hidalgo, e um economista, Ricardo Hausmann, foi lançado em 2011 e opera graças à big data – tratamento de volumes gigantescos de dados com grande velocidade. Para Gala, a iniciativa de Hidalgo e Hausmann pode bem ser considerada o primeiro e mais relevante banco de dados de big data em economia. Com ela, a abordagem empírica veio dar uma força aos que quebram a cabeça para entender a antiquíssima questão da riqueza das nações e forneceu evidência mais hard science para reforçar o ponto de vista dos estruturalistas.

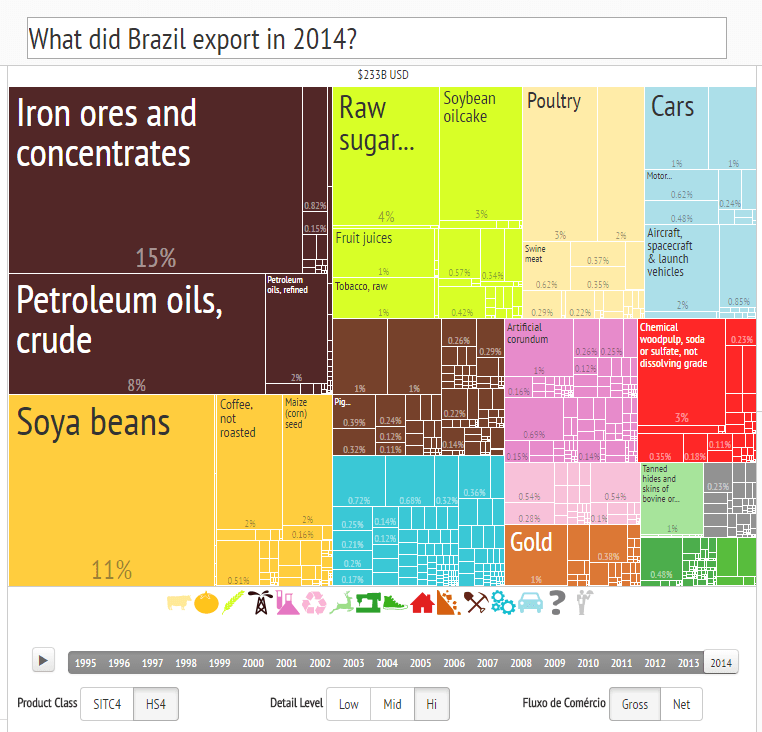

O megabanco de dados permite acesso rápido a milhares de informações do comércio internacional desde a década de 1960: cobre 5 mil produtos e 120 países ao longo de 50 anos. É possível observar detalhes de qualquer país em qualquer ano. Por exemplo: em 1962, quase 49% das exportações brasileiras eram de café. Em 2014, cinco produtos responderam por quase 50% das exportações: ferro, soja, açúcar, petróleo e carnes.

O que fazer com tantos dados? Hidalgo e Hausmann criaram uma metodologia para medir indiretamente (quantitativamente, a partir de cálculos de álgebra linear) a sofisticação tecnológica de seu tecido produtivo. A partir da pauta exportadora, construíram índices de complexidade econômica levando em consideração dois parâmetros básicos: ubiquidade (característica do que existe em todo canto, ou praticamente na maioria dos lugares) e diversidade de produtos. “Se determinada economia é capaz de produzir bens não ubíquos, raros e complexos, estamos diante de uma indicação de que o país tem um sofisticado tecido produtivo”, explica o autor. Mas pode haver não-ubiquidade sem complexidade. Serra Leoa e Botsuana exportam algo raríssimo na natureza: diamantes brutos. Como fica?

Para resolver esse problema, os autores do Atlas comparam a ubiquidade do produto feito em determinado país com a diversidade de produtos que esse país é capaz de exportar. Serra Leoa e Botsuana têm pauta exportadora limitadíssima. Para entender melhor: praticamente só Estados Unidos, Japão e Alemanha conseguem fabricar equipamentos médicos de processamento de imagem. Além disso, suas pautas de exportação são diversificadíssimas. Junte não-ubiquidade de produtos que só você faz com um cardápio de vendas ao exterior muito variado e você tem uma indicação empírica de complexidade econômica. Exemplo (págs. 23-4):

“A comparação entre Cingapura e Paquistão, feita no Atlas, ajuda a ilustrar a metodologia. Os dois países têm, grosso modo, o mesmo tamanho de PIB [...] A diversidade de exportação do Paquistão e de Cingapura é praticamente a mesma: ambos exportam aproximadamente 133 produtos. Mas os produtos exportados pelo Paquistão são também exportados, em média, por 28 outros países, enquanto os produtos exportados por Cingapura são exportados, em média, por apenas 17 outros países – portanto, são menos ubíquos. Além disso, os produtos exportados pelo Paquistão também são exportados por países que têm exportações pouco diversificadas, enquanto os produtos exportados por Cingapura também são exportados por países que têm exportações muito diversificadas, que incluem produtos não ubíquos. A rotina de cálculo de complexidade do Atlas transforma essas diferenças em um número que recebe o nome de complexidade econômica. Por exemplo, em 2014 o Paquistão tinha uma complexidade econômica de -0,75 e Cingapura, de 1,40, o que significa que o segundo país era bem mais complexo que o primeiro.”

“Nessas medidas de complexidade, o truque dos autores é usar a diversidade para controlar a ubiquidade e vice-versa”, diz Gala. E, com essa arquitetura do Atlas, o conceito de complexidade se mantém ao longo do tempo como uma medida relativa entre países e produtos.

Afinal, o agro é tech mesmo? O petróleo é uma maldição?

Vamos deixar alpiste, diamantes brutos e sandálias havaianas de lado e pensar em aviões, automóveis e computadores, casos clássicos de produtos complexos. Sua concepção e produção “requer grandes redes produtivas com ampla integração entre firmas”, escreve Gala. Os três exemplos citados precisam de uma “infinidade de fornecedores, dentro e fora do país de produção, integrados ao processo produtivo”. Para se chegar ao carro, o autor exemplifica, é preciso fazer o motor, os pneus, o chassi, os vidros e assim vai. “Tal encadeamento[1] não surge na agricultura ou na extração de commodities e aparece parcialmente no processamento de commodities: as atividades econômicas são distintas em termos do ‘desdobramento’ de seu processo produtivo.”

Então nos enganam com a propaganda do “agro é tech”? Vale reproduzir outro trecho longo do livro de Paulo Gala (p.38, grifos do resenhista):

“O agronegócio pode gerar aumento de complexidade produtiva se os tratores, os químicos, as plantadeiras e colheitadeiras forem feitos domesticamente com competência, como Estados Unidos e Canadá, por exemplo, fizeram. Mas não há garantia de que isso ocorra. A agricultura pode simplesmente importar as máquinas e os produtos químicos de que necessita, e nesse caso o país continuará a ser uma grande fazenda high tech, que emprega pouca gente, basicamente para dirigir o trator, a plantadeira e a colheitadeira. O caminho do desenvolvimento mostra que é preciso, sim, produzir tratores, colheitadeiras, plantadeiras ou fertilizantes, ou algo complexo que não seja apenas soja, milho ou trigo.”

E o petróleo? Aqui o autor explora o caso bem-sucedido dos países nórdicos (p. 69, grifos do resenhista):

“Em vez de simplesmente continuar extraindo recursos naturais – madeira, pesca e petróleo –, eles foram capazes de dar saltos no sentido de uma sofisticação produtiva relacionada a essas commodities. Foram impulsionadas a indústria de caminhões na Suécia, a indústria moveleira na Suécia e na Finlândia, as plataformas de exploração de petróleo e a produção de navios na Noruega e na Dinamarca [que hoje produz os maiores navios do mundo] – o que envolve todo o sistema de máquinas ligado à produção de móveis, mecânica e engenharia de navios, prospecção e extração de petróleo.”

No Brasil dos últimos anos, antes do desastre atual, o boom de crédito, commodities e consumo estimulou justamente os setores com baixos ganhos potenciais de produtividade e desestimulou os setores potencialmente ricos em economias de escala e retornos crescentes, as manufaturas complexas. Houve desindustrialização e reprimarização da pauta exportadora. Nesse contexto, é até amargo falar em “indústria 4.0” no país.

Como (re)construir complexidade? É o que as 25 páginas do último capítulo tentam decifrar. Uma dica: não é nada fácil. “Depois de alcançar elevado grau de desenvolvimento, países que promoveram um forte protecionismo passam a defender posturas mais liberais, já que suas empresas encontram-se agora em condições de competir no mercado mundial. ‘Chutam a escada’[2] para evitar que outros subam”, escreve Gala. Vale lembrar a lição da história: Alexander Hamilton, o primeiro secretário do Tesouro dos EUA (entre 1789 e 1795), foi um dos principais formuladores de medidas protecionistas para a indústria manufatureira norte-americana. Estava convicto de que o liberalismo inglês era produzido para exportação e não para consumo interno.

[1] Uma das características dessas redes produtivas que se estabelecem em cada país é que elas não “viajam bem”, é difícil levá-las para fora do país, é como se fosse um quebra-cabeça que se monta e depois é melhor não ser transportado para não se desarticular todo. Em economês: as capacidades produtivas locais contidas nessas redes são insumos não transacionáveis.

[2] Expressão utilizada por Friedrich List (1789-1846)

Ricardo Whiteman Muniz é jornalista (Cásper Líbero, 2004), bacharel em direito (USP, 1993) e mestre em sociologia da religião (Metodista de São Paulo, 2000). Trabalhou em ONG internacional (comunicação e viagens de campo), na Exame.com (repórter de economia), no jornal O Estado de S. Paulo (editor assistente de ciência, saúde, educação e meio ambiente) e no portal G1 (editor coordenador de ciência e saúde). É, com Marina Gomes, coeditor da revista digital ComCiência (parceria do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp com a SBPC) e professor da especialização em jornalismo científico do Labjor (cursos Comunicação de Universidades e Oficina de Jornalismo Científico).