Continue lendo 5 – Estabelecimento em São Carlos (1961-1970)

Arquivo da categoria: lab

6- Do Brasil ao Exterior (1970-1980)

7 – Professora Titular, Diretora do IFSC (1980-2001)

8 – Professora emérita (2001-hoje)

9 – Epílogo

Índice do projeto Lab-19

Lab-19 é uma produção dos alunos e alunas da Oficina de Jornalismo Científico II do curso de Especialização em Jornalismo Científico do Labjor-Nudecri/IEL/IA, da Unicamp, para cobrir a pandemia da Covid-19. Os textos desta série paralela são editados exclusivamente por Germana Barata e Sabine Righetti, professoras do curso. Continue lendo Índice do projeto Lab-19

Povos indígenas precisam de atendimento local para Covid-19 antes de a doença chegar a estado grave, diz pesquisadora

Por Leandro Magrini e Luciane Borrmann

Com mais de 20 mil indígenas contaminados e mais de 300 mortos, a saúde dos indígenas na pandemia tem induzido ações de voluntários e campanhas de doação — que levaram à construção de hospitais de campanha no país inteiro. Mas isso não é suficiente para o enfrentamento da doença. Para a antropóloga e demógrafa Marta Maria do Amaral Azevedo, professora e pesquisadora do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó (NEPO) da Unicamp, os povos indígenas precisam de atendimento local para Covid-19 antes de a doença chegar a estado grave.

Marta foi presidente da FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em 2012-2013 e tem atuado na elaboração e monitoramento das políticas públicas para povos indígenas, além de diversas entidades da sociedade civil. Desde 1978, estuda os povos indígenas voltados à saúde, segurança alimentar, educação indígena, demografia, etnologia indígena e sustentabilidade.

Conforme o último censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, há no Brasil aproximadamente 890 mil indígenas autodeclarados, e cerca de 305 etnias diferentes, a maioria vivendo na Região Norte e no ambiente amazônico. Estudo recente realizado pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) e COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) mostra que a população indígena da região Amazônica possui uma taxa de mortalidade na pandemia 150% maior do que a já elevada média nacional.

A situação da maioria dos povos indígenas na pandemia é de extrema vulnerabilidade e para dezenas desses grupos o risco de serem dizimados é muito alto. Para etnias como os Akuntsu (afluente do rio Corumbiara, sudoeste de Rondônia) e os Juma (Alto do Tapajós), cujas populações não chegam a dez pessoas, a chegada do vírus provavelmente resultará em seu extermínio.

A antropóloga falou com a ComCiência sobre o enfrentamento da Covid-19 em comunidades indígenas. Acompanhe a seguir.

A princípio, antes da elaboração do Plano Emergencial dos Povos Indígenas no enfrentamento à Covid-19, publicado em junho, o único atendimento previsto era para os indígenas vivendo em terras demarcadas e regularizadas (Terras Indígenas). O atendimento durante a pandemia foi ampliado? Houve alguma mudança?

MARTA: Isso continua assim. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), do Ministério da Saúde só está atendendo dentro de áreas demarcadas. Da área de atendimento dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs), os dois Distritos da região Sul estão super bem desenhados. O problema é ter dinheiro, ter funcionários de saúde – o que nunca há – porque eles são contratados pela Missão Caiuá. É um contrato super precário, anual. Então tem um rodízio de profissional de saúde. Não tem material, nem papel, máscara, termômetro, aspirina, nada!

Sônia Guajajara, liderança indígena bastante atuante, costuma dizer que há uma visão hegemônica estereotipada e distorcida de que os povos indígenas são atrasados, primitivos, preguiçosos e por isso atrasam o desenvolvimento econômico e social do país. Como a senhora analisa isso?

MARTA: Há uma visão de que na Amazônia os índios ainda vivem como índios, e fora dela os índios não vivem como índios. Índio é índio, seja da forma como viver; mesmo aqueles que vivem no centro da cidade, ou aqueles que trabalham em empresas – continuam sendo indígenas! Uma coisa é identidade; outra é a maneira de viver, valor. Isso é bem importante de esclarecer.

Se perguntarmos para qualquer cidadão do município de São Paulo se tem povos indígenas na cidade – irão dizer não, imagina, isso só lá na Amazônia! Sendo que na capital há mais de 10 aldeias. Tem terras demarcadas, terras homologadas, e terras não demarcadas, mas ocupadas pelos Guarani-embura no município de São Paulo. Então o desconhecimento é absolutamente imenso.

Apesar de termos conseguido que os indígenas entrassem no Censo demográfico [de 2010], e de muita coisa ter melhorado, ainda assim a visão dos indígenas é muito distorcida. E para o atual Governo, houve a volta daquela visão do século XVI, de que os índios são preguiçosos, letárgicos… Acho que essa pandemia da Covid-19 não adiantou para dar visibilidade.

Quando você tem uma pandemia cuja população mais vulnerável são os idosos e a outra população mais vulnerável são os indígenas, ou aqueles que moram mais longe de um atendimento – e se você não faz nada para essa população, obviamente você está com alguma intenção. Quero dizer, a ausência de intenção também é uma intenção. Tudo é político.

Muitos idosos que transmitem a cultura para o seu povo e líderes que lutam fora de suas aldeias pelos direitos do seu povo, além de sua representatividade dentro das aldeias, estão morrendo. O que significa a perda de idosos e lideranças indígenas?

MARTA: Por isso mesmo que a gente fala em etnocídio, além de genocídio, no caso da Covid-19. Sabemos que a Covid-19 afeta com muito mais gravidade a população idosa…

Quando a gente fez no Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (NEPO/Unicamp), onde eu trabalho, o índice de vulnerabilidade dos povos indígenas em março (2020), a gente viu isso. A população mais velha, no caso dos indígenas, é de pouco mais de 50 anos. Eles têm uma expectativa de vida mais baixa do que a população pobre das classes D e E, que já têm uma expectativa de vida cerca de 15 anos a menos do que as classes C, B e A no Brasil. Os idosos têm maior conhecimento da cultura, e se todos os velhos morrem, há um impedimento de reprodução cultural. Sem velhos os conhecimentos não estão guardados em lugar nenhum, porque são culturas orais, não são culturas escritas. Nos casos dos índios é uma perda enorme.

Muitas aldeias já estão usando da tecnologia. Elas também estão aproveitando essa tecnologia para guardar essa cultura?

MARTA: Eles filmam muito, gravam muito, mas não tem o mesmo sentido. O problema é esse, a gente acha que é como para nós, grava e substitui. O problema é que para eles, fica gravado; daí eles vão ouvir sentados. Mas nos processos tradicionais de transmissão de conhecimento, esse ensino que os velhos fazem para os jovens não é sentado! É no meio da mata, é nos rituais! Então o sentido da gravação e do guardar ajuda, mas tem outro sentido, diferente do que tem para a gente.

Com esse ritmo de avanço tão grande da disseminação da doença entre os povos indígenas, com sua vulnerabilidade já tão alta, é possível falar em etnias que estão mais vulneráveis?

MARTA: tem o indicador de vulnerabilidade que a gente fez, e os municípios estratégicos para instalar algumas unidades de atendimento aos índios. São dois trabalhos realizados com colegas do IBGE e estão disponíveis no site do NEPO. Estes trabalhos têm acesso aberto para ajudar as políticas públicas, e para que isso contribua para o próprio movimento indígena a se organizar, para evitar e combater a Covid-19. E isso ajudou muito mesmo, porque muitos povos se organizaram, fizeram barreiras sanitárias e pediram doações de EPIs (equipamentos de proteção individual).

Como a epidemia está fora de controle para nós, isso significa que para eles é um ônus ainda maior. Eles estão fazendo barreiras sanitárias 24 horas; estão se alternando, e alguns estão internados não por Covid-19, mas por cansaço, por estafa! Porque eles não dormem, e têm que continuar, uma vez que a epidemia está fora de controle no Brasil.

Temos 305 etnias reconhecidas no país e há dados populacionais efetivos para uma parte destas etnias. Ainda há uma carência muito grande de dados populacionais para várias etnias, e muitas delas chegam apenas a algumas dezenas de pessoas. Há ações específicas sendo realizadas, ou que deveriam ser feitas para proteger os povos indígenas com populações reduzidas?

MARTA: Essa questão da sociedade e povos com população menor – isso foi causado, óbvio, por epidemias e guerras durante o processo de colonização. Então quando você constata uma população de 60 pessoas – isso é uma parte, é o que restou do povo. A gente diz que o povo íntegro ainda é o povo Yanomami, que ainda tem uma população, digamos, ainda grande, num território grande. Um povo que também já sofreu muito, como todos, mas que não se acabou.

O Brasil é o segundo país em diversidade sócio nativa, e isso é super importante. Ter esses 305 povos indígenas no Brasil é um privilégio. É uma riqueza cultural absurda. A gente não está sabendo conversar com eles, aprender com eles. Em geral, a gente vai fazer alguma coisa com o indígena e a primeira coisa que a gente faz é “ensinar”.

E esses povos de menor população estão muito mais ameaçados. Por exemplo, o povo Myky no noroeste do estado do Mato Grosso tem uma aldeia só. Eles são uma aldeia só! E se chegar a Covid-19 lá?! Eles estão fazendo barreira sanitária lá, mas ninguém aguenta fazer barreira sanitária durante um ano.

Por isso digo que é um genocídio e etnocídio! Como uma população de menos de 200 pessoas vai ficar fazendo barreira sanitária? Nas terras dos Myky há dois locais de entrada, além do meio da mata que também dá para entrar. Entra caçador, garimpeiro…

Os povos de menor tamanho populacional realmente são mais vulneráveis. Mas a política é a mesma. Não há nenhuma política diferente a não ser para em isolamento voluntário. Aí sim há uma política específica para esses povos com recente contato e isolamento voluntário, pela falta de conhecimento do que está acontecendo ao redor deles.

O presidente Bolsonaro ao sancionar a Lei 14.021/20 no início de julho vetou diversas medidas essenciais para a prevenção de contágios dos povos indígenas por Covid-19, dentre as quais a obrigatoriedade de fornecimento de água potável. Em seguida, o vice-presidente Mourão disse que “o indígena se abastece da água dos rios que estão na sua região”. Por que a água potável é importante para os indígenas?

MARTA: O que está lá não é só água mas todo um sistema de saneamento e energia que já devia ter sido criado há muito tempo e nunca ninguém fez.

Essa questão da água potável, mesmo morando em lugares longínquos como, por exemplo, no Alto do Rio Negro, e com o crescimento populacional e o manejo do lugar de cada comunidade, muitas vezes esses povos se contaminam com vermes. A incidência e prevalência de vermes e de verminoses entre as crianças acabam deixando as crianças subnutridas.

Então a falta de saneamento e de água potável nas aldeias deixa a população mais vulnerável a qualquer tipo de infecção?

MARTA: A cólera, no começo dos anos 2000, por exemplo, chegou perto. A nossa sorte foi que a cólera não foi para frente porque não sobreviveu às águas ácidas do Rio Negro. Muitas vezes tem incidência de hepatite, até do tipo G, e hepatite tem muito a ver com falta de saneamento. E há várias outras coisas que existem por falta de saneamento e vacinação. A vacinação neste Governo atual também caiu muito. A cobertura vacinal dos índios chegou a cair 15% de uma cobertura que já estava em 90% em alguns distritos sanitários.

São questões muito sérias e todo mundo [que trabalha com essas questões] sabe em quais regiões é mais urgente fazer o saneamento. Existem muitos especialistas no Brasil que sabem, então precisamos de uma mudança na concepção do “não vou fazer nada porque não posso fazer tudo”. Não posso fazer tudo agora, então faz onde é mais urgente, que é aqui por exemplo… em aldeias de regiões mais próximas em que a água potável e o saneamento são mais urgentes, e em regiões mais longe. A água potável é super importante!

Além de toda a gravidade do quadro que a senhora expôs em relação às medidas sanitárias, da contaminação das águas, das doenças infecciosas e contagiosas, ainda tem as contaminações de diversas áreas no entorno de terras indígenas devido ao uso de agrotóxicos em plantações e às atividades de garimpo.

MARTA: Sim, você tem toda razão. Os povos indígenas na região Norte sofrem com o mercúrio e com os peixes que vão comer. O Rio Madeira está inteirinho contaminado por mercúrio e é uma contaminação que afeta os peixes – e isso não some! Os Yanomami [em algumas aldeias] têm uma proporção de cerca de 85% da população contaminada por mercúrio. E isso provoca problemas de saúde muito sérios, problema digestivo, intestinal, muitas vezes neurológico. A contaminação por mercúrio é por conta do jeito absurdo que o garimpo ilegal é feito. Então se vai fazer uma mineração por ouro podia melhorar a tecnologia e não deixar contaminados povos inteiros. Além dos agrotóxicos que são jogados por aviões e acabam contaminando toda a água. Nossos Aquíferos já estão todos contaminados.

Recentemente a jurista brasileira Deisy Ventura, especialista em direito internacional, afirmou que há elementos suficientes para investigar o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade como o extermínio e o genocídio, com intencionalidade e ações sistemáticas. Há ainda a importância do debate sobre essas investigações como forma de conscientizar a população. Como a senhora vê esse cenário? Acredita que deva haver uma união de entidades indígenas e ONGs defensoras dos direitos indígenas ingressando no campo da disputa jurídica para a responsabilização dos agentes públicos?

MARTA: Eu acredito que sim, que o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), e a Apib, com certeza já estão entrando com ação, inclusive juntas. A OAB tem um núcleo de direitos indígenas com advogados totalmente comprometidos, tem o ISA, uma série de organizações captadas pelo próprio Eloy Terena, advogado que foi ao Supremo (STF) defender a suspensão dos vetos presidenciais ao plano de atendimento emergencial aos povos indígenas frente à Covid-19.

Eu não sou técnica em direito, não trabalho com isso, mas acho super importante esses processos. Quando você assume um cargo público você tem uma obrigação com aquele cargo, há uma missão para qual você é escolhido como servidor público, e se não fizer a função pode ser processado e condenado. Eu acho que o atual presidente da FUNAI tem que ser processado com certeza porque ele não está fazendo o papel pelo qual ele foi escolhido; ele não desempenha a sua missão. Da mesma forma que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem que ser processado porque ele não cumpre o que foi determinado para fazer. Você não assume um cargo público sem responsabilidade. Isso é um absurdo, um escândalo.

Para mim este é o maior escândalo do Governo Federal hoje em dia. As pessoas que estão lá não tem responsabilidade, não tem compromisso, não tem ética, não tem moral, não tem valores humanos. São todos sociopatas. Essa é a definição de sociopatia. As pessoas não têm empatia nenhuma com o coletivo ao qual estão servindo. Na verdade, eles estão lá para enriquecer mais…

Acho que apesar da Covid-19, os povos indígenas continuam muito invisíveis, mesmo nessa pandemia. E acredito que esses processos têm que acontecer porque a justiça tem que ser feita; a justiça social tem que ser feita. É muito importante que se dê visibilidade a estes processos. Os jornalistas têm que estar mais atentos a estes processos. Acho que poucas pessoas sabem, por exemplo, que no Tribunal Internacional de justiça de Haia os Salesianos foram condenados em 1988 pelos maus tratos aos povos indígenas. Assim como os povos Xavantes que eram mantidos em internatos, presos, a partir dos sete anos de idade. Os Salesianos tiravam as crianças das mães e colocavam no internato até completarem 18 anos. Isso impedia que os povos indígenas fizessem todas as festas de iniciação das meninas e dos meninos. Então você arrebenta com a produção cultural do povo. Isso é super grave. Isso no caso é um etnocídio!

Sete em cada dez profissionais de saúde pública não se sente preparado para lidar com a pandemia

Por

Ana Carolina Bezerra da Silva

Júlia Ramos

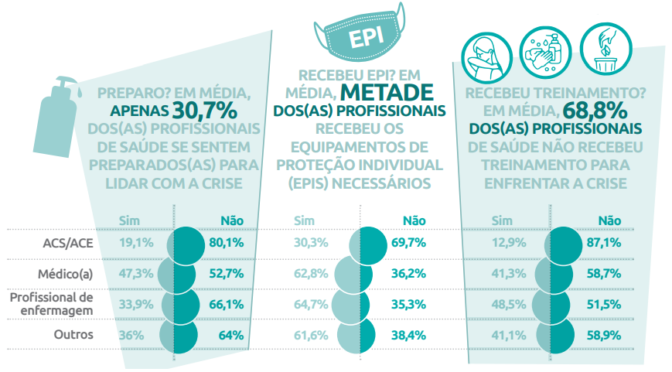

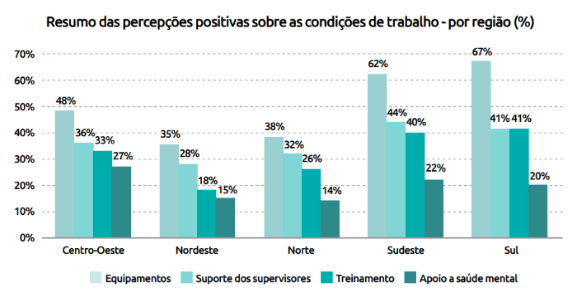

Apenas um em cada três profissionais de saúde pública foi testado para Covid-19, metade não recebeu equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 70% deles não se sentem preparados para lidar com a Covid-19. Os resultados foram divulgados pelo Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no dia 30 de julho na segunda fase da pesquisa “A pandemia de Covid-19 e os profissionais de saúde pública no Brasil”.

A pesquisa mostra também que, apesar de 78% dos profissionais relatarem que que sua saúde mental foi afetada, apenas 20% recebeu algum tipo de apoio. Esse é o caso de Helena*, médica residente em um grande hospital da cidade de São Paulo. “Recebi pouco treinamento. Apenas o básico sobre paramentação e desparamentação no atendimento a casos suspeitos de Covid-19. Não recebi treinamento sobre como manejar clinicamente os pacientes”, diz em entrevista à reportagem.

Apesar da situação não ser favorável em nenhuma região do país, Norte e Nordeste têm as piores condições de trabalho e que os Agentes de Controle de Endemia (ACE) e Agente Comunitário de Saúde (ACS) são os profissionais em situação de maior vulnerabilidade.

Realizada entre os dias 15 de junho e 1º de julho, a pesquisa usou um formulário online para coletar impressões de 2.138 profissionais de todos os níveis de atenção e de todas as Unidades Federativas do Brasil e procurou medir a percepção desses profissionais sobre o avanço da pandemia, saúde mental, assédio moral e testagem.

A pesquisa foi distribuída por compartilhamento de links das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Os resultados trazem a opinião dos respondentes e não podem ser generalizados para todos os profissionais de saúde pública do país. “Os dados, no entanto, trazem um bom retrato do que pensam os profissionais que estão na linha de frente do combate à pandemia por meio dos respondentes”, disse a coordenadora do trabalho, Gabriela Lotta, no lançamento da pesquisa.

Com uma média nacional de 1,4 leito de UTI no sistema público de saúde para cada 10 mil habitantes e 70% da população dependente do SUS, a distribuição de EPIs e a testagem dos profissionais são necessárias para proteger tanto a população quanto os profissionais. Segundo Gabriela Lotta, uma das responsáveis pela pesquisa, a testagem de profissionais é uma forma de impedir que eles se tornem vetores da doença e contaminem pacientes ou colegas de trabalho.

De acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados no dia 05 de agosto, existem 233.912 casos confirmados e 169 mortes entre os profissionais da saúde. Os mais afetados foram os profissionais da enfermagem com 114.009 casos confirmados, seguidos pelos médicos (25.207 casos confirmados) e agentes comunitários de saúde (11.346 casos confirmados). “Conheço facilmente mais de 40 pessoas que ficaram doentes. Pais, irmãos, amigos e colegas de trabalho. […] o hospital aqui é bem grande, muita gente se contaminou”, conta Helena.

O Projeto de Lei 1826/2020, surgiu como forma de oferecer “um mínimo de segurança financeira e direitos para poder exercer sua atividade com um mínimo de amparo do governo”, de acordo com o próprio documento. O PL prevê indenização à profissionais que se infectaram com o novo coronavírus atuando no combate à pandemia e ficaram permanentemente incapacitados. O projeto também garante indenização aos cônjuges, dependentes e herdeiros do trabalhador de saúde que tivesse falecido por ter atuado diretamente no atendimento de pacientes da doença ou em visitas domiciliares.

Apesar de ter sido aprovado pelo Congresso em 14 de julho, o PL foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, o Congresso pode decidir se derruba ou mantém o veto em uma sessão conjunta a ser agendada. Se for derrubado, a lei seguirá para promulgação.

*a entrevistada pediu anonimato.

Pandemia impacta mais a vida das mulheres

Para psicólogas , a Covid-19 e o isolamento social causaram aumento da violência doméstica, sobrecarga de trabalho e diminuição da produtividade

Por Eliane Comoli e Karen Canto

Quando os primeiros países começaram o isolamento, a ONU Mulheres lançou um alerta mundial, advertindo autoridades políticas, sanitárias e organizações sociais sobre a forma como a pandemia da Covid-19 e o isolamento social poderiam afetar as mulheres – tanto através da sobrecarga de trabalho como através do incremento dos índices de violência doméstica e diminuição de acesso a serviços de atendimento. De fato, dados recentes, apontam aumento de 22% nos casos de feminicídio no Brasil, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entre os meses de março e abril. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo IBGE, aponta que cerca de 7 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no início da pandemia, 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação.

“O documento da ONU aponta que, na história da humanidade, toda crise social atingiu com mais intensidade as mulheres”, observa Simone Mainieri Paulon, psicóloga, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A pesquisadora também coordena o projeto Clínica Feminista na Perspectiva Interseccional da UFRGS, no qual acompanha mulheres em situação de vulnerabilidade e, desde o início da pandemia, percebeu que as mulheres sofreriam um grande impacto. Nesta entrevista, Simone com a participação da psicóloga Marília Jacoby, especialista em Atendimento Clínico e Mestre em Psicologia Social que coordena o projeto Clínica Feminista juntamente com Simone P, analisam os intensos impactos da pandemia na vida de mulheres.

A realidade do home office imposta pela pandemia poderia, em princípio, ser considerada uma situação amena, afinal, trabalhar de casa poderia ser considerado um ganho. Passados mais de quatro meses, quais os efeitos desta nova realidade?

Marília Jacoby: Sem dúvidas que, com o ritmo acelerado da vida moderna, trabalhar de casa pode trazer benefícios para a qualidade de vida, com melhor otimização do tempo dedicado às atividades laborais e às demandas familiares e domésticas. Contudo, esta é uma realidade que precisa ser relativizada a partir de marcadores que resultam em diferentes atividades e condições de vida desiguais entre as mulheres.

Considerando as mulheres que podem manter suas atividades profissionais de forma remota e permanecer em isolamento, o modo repentino como a exigência do home office ocorreu trouxe dificuldades adicionais. As famílias precisaram adequar espaços privativos para trabalho e estudo. Além disso, existe a lógica da produtividade a qualquer custo. Se não tivermos cuidado para estabelecer fronteiras claras entre o horário de trabalho e o tempo para demais instâncias da vida, o trabalho pode acabar tomando um espaço excessivo e indevido. Neste sentido, temos ouvido relatos de mulheres que somaram à carga horária de suas atividades em ambiente virtual, todo trabalho doméstico, as atividades escolares dos filhos e os cuidados com parentes idosos que estão isolados. Além disso, mulheres ainda se deparam com as cobranças para não negligenciar os cuidados com a própria saúde e aparência física.

Há que se ter cuidado para não cair na cilada de que o home office implique disponibilidade absoluta, pois a tendência é que todo dia fique com cara de segunda-feira. Manter uma rotina organizada, procurar estabelecer limites entre trabalho e rotinas familiares, preservar espaços para contatos afetivos e cuidados pessoais, parece ser a saída mais salutar e produtiva. E, principalmente, baixar as exigências sobre si mesmas pretendendo dar conta do mundo em um momento em que esse mesmo mundo está de pernas para o ar.

De acordo com o que vocês têm verificado na clínica ou em pesquisas, o isolamento social é sentido de forma diferente para homens e mulheres? Em caso afirmativo, é possível traçar uma relação com o machismo estrutural?

Simone Paulon: Sim, o impacto é maior nas mulheres e isso está ligado ao machismo estrutural. A sobrecarga e acúmulo de funções, a carga mental invisível, a violência doméstica e de gênero são produtos históricos da cultura patriarcal e machista na qual nos encontramos.

As discrepâncias entre o tempo dedicado por homens e mulheres às atividades domésticas é abissal. Segundo dados do IBGE de 2018, antes da pandemia as mulheres já dedicavam o dobro de horas semanais ao trabalho doméstico e/ou cuidado com pessoas, se comparado aos homens.

A pesquisa recente “Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia” (realizada pela ONG “Gênero e Número” e pela Organização Feminista “Sempreviva”), concluiu que entre as 2.641 mulheres entrevistadas, 47% afirmaram ser responsáveis pelo cuidado de outra pessoa: 57% são responsáveis por filhos de até 12 anos, 6,4% afirmaram ser responsáveis por outras crianças, 27% afirmaram ser responsáveis por idosos e 3,5% por pessoas com alguma deficiência. Essa pesquisa fornece elementos importantes para olharmos as dinâmicas sexistas do cotidiano dos domicílios, e compreendermos que a pandemia pôs em foco a intensificação e o aprofundamento de dinâmicas de desigualdade que estruturam a sociedade brasileira e são sentidas no dia a dia das mulheres.

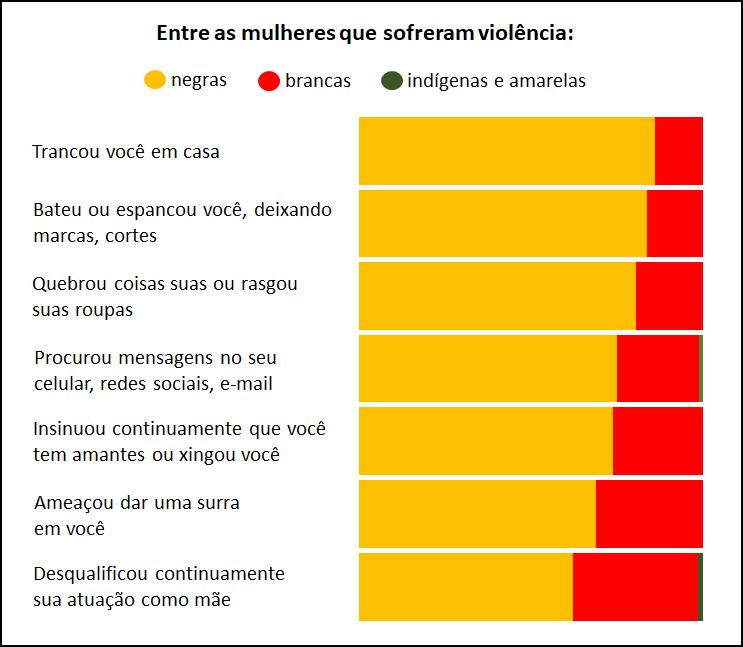

A violência de gênero também se agravou no contexto da pandemia. A situação de isolamento físico intensifica, por exemplo, a masculinidade tóxica e uma resposta violenta ao conflito.

Um indicador interessante são os serviços de disque-denúncia (como o 180). A Itália, que iniciou o isolamento social mais cedo, registrou um aumento de 161,71% nas denúncias entre os dias 1º e 18 de abril, de acordo com órgãos oficiais. O serviço argentino teve um aumento de 39% na segunda quinzena de março. No Brasil, o aumento foi de 14% no primeiro quadrimestre, com o ápice em abril, registrando aumento de 37,6% em relação ao ano anterior. Isso equivale a 37,5 mil denúncias apenas nos quatro primeiros meses.

É preciso, ainda, contextualizar que mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o 5º país do mundo no índice de feminicídios, há anos figura entre os piores em termos de desigualdade de renda e é considerado o país que mais mata pessoas LGBTQI+.

Atentas a esses desafios, desde o mês de março começamos a nos organizar para um possível auxílio emergencial a mulheres em situação de violência doméstica durante a quarentena. Transformamos as atividades presenciais do então recente projeto “Clínica Feminista na perspectiva da Interseccionalidade” em atividades remotas, e, junto à ONG Themis – Justiça de gênero e Direito Humanos – disponibilizamos canais de escuta sistemática – tanto em grupos como individualmente – às mulheres que trazem marcas desta desigualdade.

Através dos canais no Facebook e Instagram oferecemos espaços de acolhimento e promoção de saúde mental, e também orientações elementares (como o funcionamento dos canais de acesso à justiça e dos serviços da rede pública de atendimentos na área de saúde e justiça), dicas culturais e possibilidades de encontros remotos. É importante que as mulheres em situação de vulnerabilidade por violência doméstica não confundam o isolamento físico com isolamento afetivo e busquem contatos sociais que rompam seus sentimentos de solidão e sofrimento individual.

A dificuldade da mulher na obtenção de reconhecimento, títulos e postos semelhantes aos dos homens é histórica. Essa invisibilidade tem sido atribuída ao preconceito, machismo e poder controlador. Qual o impacto da pandemia na vida da mulher-mãe quanto à produtividade e progressão da carreira?

Simone Paulon: O que temos percebido é a repetição de uma condição histórica, num contexto atípico. Com a pandemia, a tendência é que este quadro se agrave e isto já tem aparecido, por exemplo, na diminuição do número de artigos científicos submetidos por mulheres em relação àqueles submetidos por homens nesse período. Levantamento recente do projeto brasileiro Parent in Science indica que 40% das mulheres sem filhos e 52% das mulheres com filhos não concluíram seus artigos neste período, contra 20% e 38% de homens na mesma situação. A média de manuscritos tendo mulheres como primeira autora foi de 37% entre 2016 e 2020, mas caiu para 13% neste 1º trimestre de 2020.

Vivemos em uma sociedade na qual as mulheres ainda recebem, em média, 30% a menos que os homens para desempenho de uma mesma função de trabalho, e que ocupam menos de 1/4 de cargos de liderança ou chefia, seja no serviço público ou privado.

Outro indicativo da cultura colonial-racista-patriarcal no mundo do trabalho, diz respeito às crescentes desigualdades observadas em carreiras que já foram tradicionalmente masculinas. Um exemplo clássico é a carreira jurídica. Quando se avalia a distribuição de bacharéis de direito na magistratura, os números são assustadoramente desiguais. As mulheres são apenas 35,9% dos membros da magistratura, percentual que diminui nos cargos mais altos do Poder Judiciário: no estágio inicial da carreira (juiz substituto) 42,8%, Juízas Titulares diminui para 36,6%, Desembargadoras 21,5% e Ministras de tribunais superiores somente 18,4%.

Todos esses dados indicam que as desigualdades que já existiam no campo de trabalho se agravaram com a crise econômica resultante da pandemia.

Muitas mulheres abandonaram o trabalho ou os estudos por não terem ajuda no cuidado com filhos ou porque passaram a ser cuidadoras de familiares idosos. Nesse contexto, que marcas a pandemia deixará nessas mulheres?

Marília Jacoby: Este é um ponto muito importante que ratifica a necessidade imperiosa de que nossa leitura e estratégias de intervenção estejam pautadas pelo reconhecimento das desigualdades sociais e das desigualdades de gênero que nos atravessam de forma tão contundente enquanto sociedade. É preciso que exercitemos cotidianamente o reconhecimento de nossa ‘localização’ no social e o modo como se conformam os marcadores de raça, gênero e classe em nossas realidades pessoais e nas realidades das mulheres que escutamos.

Assim como assinalamos anteriormente preocupações com os impactos da sobrecarga nas mulheres em trabalho remoto e circunscritas ao circuito das demandas domésticas e familiares, também não podemos deixar de enxergar os privilégios que se escancaram no contexto da pandemia (privilégios que operam como construção histórica e social de longa data). Para muitas, infelizmente, a proteção do isolamento não foi opção. As urgências do cotidiano e das necessidades básicas imperaram, expondo-as de variadas formas, reiterando para essas mulheres a marca do desamparo, da ausência de proteção social e de políticas públicas efetivas.

O racismo é uma marca histórica pungente no Brasil e temos nas mulheres negras sua face mais atroz, estando elas na condição de maior vulnerabilidade social e psíquica. Construir frentes de trabalho que atuem de modo incisivo no enfrentamento ao racismo deve ser condição primária de uma atuação clínica feminista.

Baseado no trabalho da Clínica Feminista é possível inferir as perspectivas que as mulheres têm sobre a vida e os espaços que elas ocuparão após a pandemia? E o que as mulheres podem fazer coletivamente para enfrentar as dificuldades que o futuro pós-pandêmico reserva?

Simone Paulon: O que mais têm nos impactado desde que iniciamos os grupos com mulheres em situação de vulnerabilidade é a capacidade organizativa e solidária que elas rapidamente desenvolvem para lidar com as inúmeras adversidades. Contrariando a caricatura competitiva, o que vemos são mulheres aprendendo a cuidarem de si para se fortalecerem mutuamente e seguirem cuidando de quem depende delas. Mulheres inventando formas de sobrevivência cotidiana que vão desde a troca de farinha nas janelas até movimentar redes imensas de doações de cestas, confecção de máscaras e busca de conexões com gente do país todo para ampliarem seus limites de cuidar.

Essa generosidade e capacidade de organização podem ser os mais importantes aprendizados que a pandemia nos trará. Mas isso precisa ser potencializado, apoiando coletivos feministas, transformando concretamente os espaços de representação política em espaços de todos, apoiando candidaturas de mulheres negras – as mais atingidas pelas desigualdades do país – e cobrando das instituições públicas o devido investimento nas políticas sociais que vêm sendo violentamente desmontadas.

É uma verdadeira reprodução da violência que o patriarcado já imputa às mulheres, ao longo da história, que segmentos estatais responsáveis pelos direitos da mulher, pela defesa de direitos humanos, de saúde pública e de educação inclusiva, incluindo as políticas afirmativas, venham sendo sistemática e planejadamente desconstituídos no processo de recuo democrático que vivemos no Brasil. O enfrentamento às violências de todas as ordens, marcadamente as violências de gênero, não se dará sem uma ruptura radical com a lógica colonial, racista e machista que estrutura nossa sociedade. Contudo, os pilares dessa sociedade estão tardiamente abalados, pois quando as mulheres vão às ruas é a potência da criação que pede passagem. E como nos ensinou Angela Davis: “Precisamos nos esforçar para erguer-nos enquanto subimos”. Em outras palavras, devemos subir de modo a garantir que todas as nossas irmãs e irmãos subam conosco.

Eliane Comoli é bióloga, mestre e doutora em Neurociência pela USP, docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP e aluna do curso de especialização em jornalismo científico Labjor/Unicamp.

Karen Canto é graduada e mestre em Química pela UFRGS, doutora em Ciências pela Unicamp, aluna do curso de especialização em jornalismo científico Labjor/Unicamp e bolsista Mídia Ciência (Fapesp).

Inserção da ciência na mídia revela incertezas da produção científica

Por Oscar Freitas Neto

A pandemia de Covid-19 tem dominado a produção científica mundial, e não poderia ser diferente, mas a severidade da situação impõe um ritmo acelerado sem precedentes. Enquanto a ciência se aproxima do feito inédito de desenvolver uma vacina em tempo recorde ou um possível tratamento para a doença causada pelo novo coronavírus, também soma uma série de erros. Torcendo por respostas rápidas e definitivas, muitos olhos se voltam à ciência, deixando suas falhas e incertezas à mostra como nunca estiveram.

Depois que falhas em estudos sobre o novo coronavírus ganharam o noticiário, levantou-se a questão se o grande volume e a produção acelerada são condizentes com os tempos e processos da ciência. Dois importantes periódicos, The Lancet e The New England Journal of Medicine, retrataram em junho artigos que foram criticados por inconsistências nos dados e falta de transparência. Antes, em abril, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), conselho que tem a atribuição de avaliar aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos, suspendeu o estudo da Prevent Senior após verificar que haviam iniciado testes sem receber o autorização da comissão.

Segundo o boletim do dia 04 de agosto da Conep, foram aprovados 634 protocolos de pesquisas sobre Covid-19. Dessas pesquisas, 165 são estudos experimentais, ou seja, testam terapias para a doença. Para comparação, uma busca por Zika na plataforma Brasil, base nacional que organiza pesquisas com seres humanos, entre 2015 e 2016, anos do agravamento da epidemia da doença, retorna apenas 87 registros.

Em documento que orienta pesquisadores e comitês de ética, a Conep escreve que “tem observado falhas metodológicas com implicações éticas que comprometem a segurança dos participantes de pesquisa ou a validade do estudo”. Segundo Jorge Venancio, coordenador da Conep, 90% dos ensaios clínicos aprovados são de instituições nacionais e esse esforço gigante é relevante levando em conta o recente corte de verbas e bolsas para a ciência e tecnologia. Por outro lado, isso traz por vezes pesquisadores ainda sem uma grande experiência na área.

O coordenador da Conep afirma que estão sendo rigorosos em relação aos critérios estabelecidos, reforçando também a orientação aos pesquisadores. “Nossa atuação tem sido de fazer o debate ético em nossos pareceres para aproveitar ao máximo o esforço dos pesquisadores, garantindo a segurança e o direito dos participantes”, conclui.

Tempestade perfeita

“O maior problema tem recaído na divulgação de resultados de pesquisas sem reprodutibilidade”, explica Silvia Galleti, pesquisadora do Instituto Biológico (IB-APTA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Ela ressalta que a boa ciência é caracterizada pela possibilidade de ser reproduzida, ou seja, que pesquisadores independentes consigam verificar o resultado repetindo um estudo.

A impossibilidade da reprodução foi o caso, por exemplo, dos artigos retratados em junho na The Lancet e The New England Journal of Medicine. Especialistas levantaram inconsistências nos dados fornecidos pela empresa Surgisphere, que se negou a abri-los para uma auditoria. A falta de transparência foi determinante para que os autores pedissem a retratação do artigo.

“Uma tempestade perfeita de erros, ambições, pressas, azares e desacertos” é como descreve essas falhas, Ivan Domingues, professor do departamento de filosofia da UFMG, que ainda lembra da contaminação do ambiente e do debate pela política. Para que os erros cheguem ao ponto da retratação, falhas têm de ocorrer em diversas instâncias, de autores do estudo a editores e revisores. Entram também na conta jornalistas que, confiando na autoridade da The Lancet, divulgaram resultados que pareciam definitivos à questão da hidroxicloroquina.

Em situação de produção normal, a acadêmicos já sofre por pressões de produtividade, que é sumarizada na expressão “publicar ou perecer”. “Na tentativa de não perecer, alguns pesquisadores podem, durante a sua vida acadêmica, já terem publicado resultados passíveis de serem falhos”, diz Silvia.

Ivan utiliza outro termo para isso: taylorismo acadêmico. A ênfase que se dá muitas vezes na quantidade sobre a qualidade gera diversos problemas, sendo as fraudes e plágios suas consequências mais sérias. “A pressa, a corrida para chegar primeiro, o requentamento das publicações e o seu fatiamento, com os males e os estragos que isso gera, constituindo uma distorção sistêmica”, explica.

Esse fenômeno só tem a se intensificar ao adicionar as milhares de vidas perdidas, o sofrimento, assim como as implicações econômicas e sociais a uma situação tão incerta como da pandemia. “Daí a urgência, a quebra dos protocolos e a ânsia por resultados, em meio a muita angústia, a muitas incertezas e a muita dor e sofrimento”, afirma Ivan.

Todos os olhos na ciência

Pelo lado da população, a expectativa também é alta por uma solução rápida e direta. Contudo, o cenário não é dos melhores ao juntar a divulgação precipitada de alguns resultados de pesquisa. “Quando esses dois fatos se encontram, certamente, não se tem qualquer benefício: a sociedade não tem a resposta necessária, e merecida, e a ciência não tem o avanço esperado”, avalia Silvia Galleti.

A percepção que se tem normalmente da ciência de construir verdades e certezas pode ser também fonte da expectativa. O antropólogo e filósofo da ciência, Bruno Latour, em entrevista ao Correio do Povo antes da pandemia, em 2017, resume a questão: “o objetivo da ciência não é produzir verdades indiscutíveis, mas discutíveis”.

“A ciência não é lugar para dogmas ou verdades ditadas por um oráculo, mas um processo de descobertas e de correções de rumo. Sobre muita coisa sabemos hoje mais do que ontem, mas menos do que amanhã: então, o entendimento da falibilidade como algo positivo é o que nos possibilita distanciar a ciência de todas as formas de dogmatismo”, explica Ivan Domingues.

O trabalho do cientista não é desprovido de dúvidas e incertezas, e com um novo vírus que sobre pouco se sabe, isso se acentua. Novas evidências surgem, o ambiente se altera e novos conhecimentos vão sendo produzidos. Soma-se a isso o fato de que a ciência vem tendo grande inserção na mídia e, dessa forma, falhas, erros e correções que antes ficavam apenas na comunidade científica agora estão a mostra para todos.

“A falibilidade e, junto com ela, a retificação não devem ser vistos como coisa ruim, mas como a sua chancela e o crédito de confiança que podemos dar à ciência, ao que ela faz e ao que ela promete”, conclui.

Avanços

A pandemia ajudou a intensificar um processo de maior abertura e transparência da ciência, movimento esse que já vinha acontecendo. A produção científica, muitas vezes fechada em periódicos que cobram pelo acesso, com o movimento da Ciência Aberta, passam a ser de acesso público o que agiliza o processo da ciência.

Os preprints, artigos que ainda não passaram por revisão de especialistas, são um exemplo desse processo que ganhou relevância no atual momento. A prática proporciona uma comunicação mais rápida de resultados entre grupos de pesquisa, além de permitir que pesquisadores recebam contribuições antes do término do estudo. Em contrapartida, a divulgação dos resultados, por ainda não terem passado pela avaliação de um periódico, demandam mais cuidado.

O SciELO Brasil, biblioteca eletrônica de periódicos científicos brasileiros, iniciou em abril seu serviço de preprints, dedicando-se inicialmente às produções relacionadas à Covid-19. Para que o manuscrito seja aceito na plataforma, deve seguir critérios como comunicar resultados de pesquisa original, todos os autores contarem com afiliações institucionais e o autor principal ter um histórico de artigos indexados. De acordo com Silvia Galletti, que é também editora de preprints da SciELO na área, apesar de não haver endosso implícito pelo SciELO, caso seja detectado violações éticas, a plataforma removerá o manuscrito.

“O movimento do Ciência Aberta veio para favorecer a cooperação nas pesquisas, bem como democratizar o acesso e uso do conhecimento científico. É um caminho sem volta. Precisamos apenas de um tempo para que todos os atores envolvidos nesse cenário aceitem esse novo modo de se fazer ciência”, afirma Silvia.