O pior grau de torpeza é atingido quando uma obra-prima é aplainada e moldada até assumir uma forma odiosamente embelezada de maneira a se adequar às noções e preconceitos de um determinado público. Continue lendo A arte de traduzir, por Vladimir Nabokov

Arquivo da categoria: artigo

Um debate do tipo e-books versus livros de papel, mas na Roma antiga

Por Keith Houston

Quando surgiu o “códice” como uma evolução do papiro, houve até propaganda de um poeta, Marcial (85 d.C.), em favor da novidade: “Você que deseja que meus pequenos livros o acompanhem em todos os lugares, compre estes livros. Uma mão só já basta para me segurar”. Mas a maioria pagã de Roma e a população judia do mundo antigo preferia a forma familiar do rolo. Foi a comunidade cristã que produziu com entusiasmo códices contendo os evangelhos e comentários. Continue lendo Um debate do tipo e-books versus livros de papel, mas na Roma antiga

Sem esperança, mas sem desespero

Por Claudio Angelo

Por que parei de acreditar que podemos resolver o aquecimento global Continue lendo Sem esperança, mas sem desespero

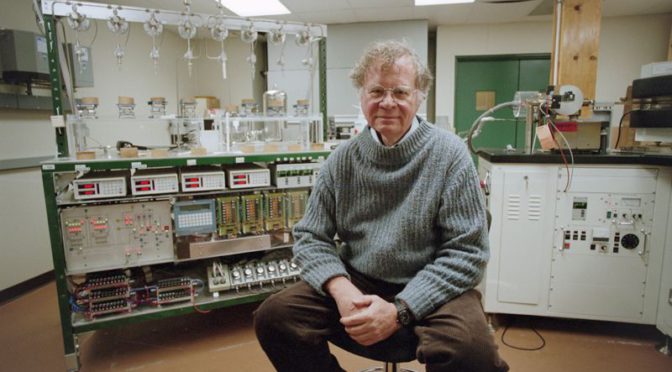

Paleoclimatologia busca desvendar o passado das mudanças climáticas

Por Tatiana Jorgetti Fernandes

Foi investigando o clima do passado que o cientista Wallace Broecker percebeu indícios da mudança climática provocada pelo homem. Broecker foi responsável pela primeira publicação científica em que aparece o termo ‘aquecimento global’, em 1975. Continue lendo Paleoclimatologia busca desvendar o passado das mudanças climáticas

Dar voz à mentira não é imparcialidade, é irresponsabilidade

Por Herton Escobar

O trabalho do jornalista não pode se resumir ao de um mero interlocutor acéfalo; um reprodutor de declarações que simplesmente ouve o que cada lado tem a dizer para depois escrever: Fulano disse isso, Sicrano disse aquilo, sem qualquer tipo de triagem ou checagem da veracidade — ou, pelo menos, da plausibilidade — daquilo que está sendo dito. Para isso já existe a internet e o WhatsApp. Continue lendo Dar voz à mentira não é imparcialidade, é irresponsabilidade

Torre de Babel ou quem confundiu nossas línguas?

Por Paula Drummond de Castro e Aliny P. F. Pires

Iniciativas focadas em ciência e política proliferam, mas seus efeitos poderiam ser maiores Continue lendo Torre de Babel ou quem confundiu nossas línguas?

A chapa esquentou, e agora?

Por Christopher Cunningham e Liana Anderson Continue lendo A chapa esquentou, e agora?

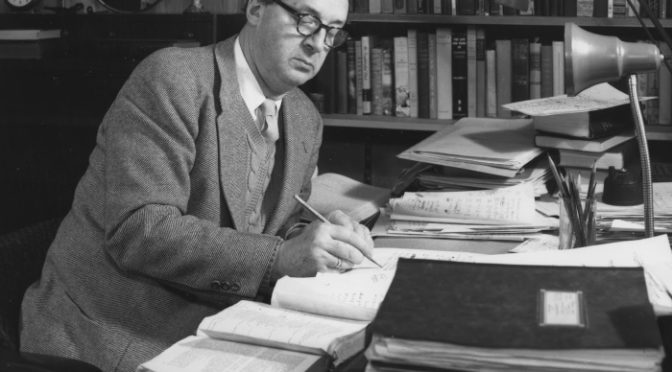

Schenberg e os neutrinos do processo Urca

Por Guilherme de Faria Lemos de Lucca

O físico brasileiro Mario Schenberg foi, segundo Einstein, “uma das dez personalidades da física do século 20”, e tem uma trajetória que coincide com a institucionalização da física no Brasil. Publicou mais de 100 artigos em revistas científicas sobre raios cósmicos, astrofísica, mecânica quântica e geometria, entre tantos outros assuntos, e trabalhou com os mais importantes físicos de sua época, como Fermi, Pauli e Gamow. Também era crítico de arte e foi deputado federal. Continue lendo Schenberg e os neutrinos do processo Urca

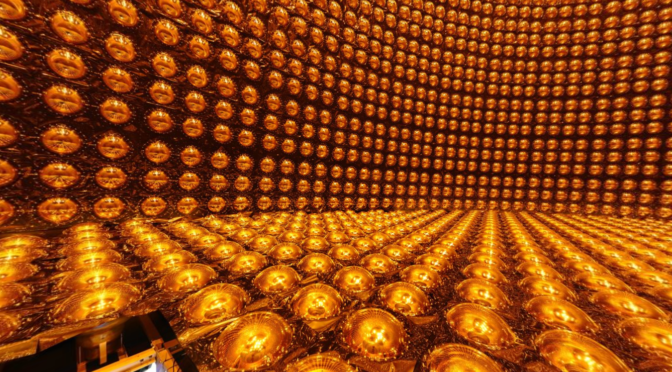

O labirinto de Majorana

Por Viviane Morcelle

Ettore Majorana possui uma história de vida que o faz um dos cientistas mais intrigantes do século XX, não apenas por ser considerado um gênio ou pelo misterioso desaparecimento. Ele marcou as páginas da história da física de forma única. Não seguia um padrão, não respeitava estereótipos, não conseguia se enquadrar num sistema científico na busca de glória ou reconhecimento.

Imagem: Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

O neutrino é pop?

Por Paula Gomes

Representações da partícula no audiovisual norte-americano. Continue lendo O neutrino é pop?