Por Susana Dias e Sebastian Wiedemann

Aprender com os rios que não é possível recuperar uma condição original, mas fazer da nascença constante nosso modo metamórfico de viver e pensar, que não é possível reaver um território existencial que se encontraria pressuposto desde o início, nem regenerar seu caráter supostamente real e verdadeiro, mas seguir proliferando modos de existência particulares que desafiam qualquer modelo de verdade e resistam a qualquer vontade de julgamento.

“Como continuar diante da finitude? Como tornar potente nossa relação com as águas?”. Há algo que nos força a manter vivas essas perguntas e fazer desta escrita não um mero relato ou descrição de estados de coisas vividas durante o encontro-ação “(a)mares e r(i)os infinitos” que concebemos e realizamos em 2015 em Campinas-SP-Brasil, durante uma das maiores secas que o sudeste do país já havia enfrentado –, mas um tornar-se digno daquilo a que somos chamados constantemente em nossos gestos de pesquisa e criação: levar a sério o que pode ser pensar pelo meio das coisas-seres do mundo, pelo meio (Deleuze & Guattari, 1995) das águas, ou seja, não tomar as águas, os rios e os mares pelas configurações tristes que se desenham nas dicotomias sujeito-objeto, teoria-prática e realidade-ficção e que levam o humano à experiência da finitude e da desconexão com a Terra. Pensar pelo meio das águas exige um arriscar-se a torná-las parceiras da escrita, deixar-se afetar por elas, tomá-las como meios, tomá-las pelo meio e, ao mesmo tempo, não as isolar dos meios que dependem para seguir existindo (Stengers, 2017).

A catástrofe de estarmos juntos diante da finitude é a catástrofe de aceitar que devemos nos desapegar de uma percepção demasiado humana (Nietzsche, 2000) e que devemos abrir lugar a uma percepção das águas que altere as apostas comunicacionais e educacionais dominantes. Abertura que tem como condição um certo estado de infância do pensamento-corpo-escritura, no qual não sabemos de antemão como ganhar intimidade com as águas, mas sentimos que é necessário criar zonas de contato, experimentações entre heterogêneos e interstícios de onde nascem afetos entre-vidas, disposicões entre-disciplinares. Trata-se de deixar nascerem rios-mares na escrita, na fotografia, na pintura, no vídeo, na performance, na rua, no corpo e…, deixar nascer constantemente um pensamento alegre, movente e incerto que convoca outras potências para a performance, o audiovisual, a comunicação e a educação. Aprender a escutar todo um rio-mar que não tinha existência antes e que só se faz possível ao escrevermos destroços, flutuantes fragmentos à deriva, de experimentar dispor fragmentos numa disponibilidade errante para encontros impossíveis, pois não determinados previamente. Ser parte dessa correnteza e trazer no corpo-papel-pesquisa o tremor dessa poesia-pensamento descontrolado que abre modos menores de existência de um rio-mar por entre práticas concretas. Abertura a um movimento fractal e infinito da vida, onde deixá-la passar é abrir-se a um longo preparo de quem, na secura extrema, na casa arruinada e inundada, sente o maior fôlego para continuar.

A pergunta “como continuar diante da finitude” pede uma dignidade que se afirma na descontinuidade de mares e rios, num insistir em abrir contínuas variabilidades de amares e risos pela vida. Diferente de secas ditas naturais, cíclicas e previsíveis que atingem o nordeste do país, onde a percepção de catástrofe política produzida incessantemente pela chamada “indústria da seca” parece já constituir uma certa análise comum, a seca de 2015 desafiou a constituição de um político, de uma politização, dando a sentir violentamente algo que, para nós – nosso grupo de pesquisa, o multiTÃO do Labjor-Unicamp; nosso ateliê e coletivo Orssarara; e nosso laboratório, a Revista ClimaCom –, nos preocupa desde sempre: a impotência política das lógicas recognitivas das apostas comunicacionais e educacionais diante da catástrofe, o modo como somos relegados constantemente à impotência e a necessidade urgente de nos engajarmos na emergência de um nós, de uma causa comum, que não está dada.

(A)mares e ri(s)os infinitos foi um experimento pensado não para evitar a catástrofe, mas para acolhê-la, para abrigar a potência política de um pensar e criar, capaz de acolher a catástrofe como força de fazer proliferar e variar os finitos, de desorganizar os conjuntos, formas e problemas já dados da comunicação e da educação. Pensar a catástrofe do lado da vida como quem compõe com o rio e se joga ao mar, como quem precisa explorar o movimento infinito do rio, em infinitas direções, para atingir uma certa condição oceânica de estar-junto, em que temos a certeza de que não se pode abrir mão de nada, de nenhuma possibilidade, de nenhum caminho, antes é preciso reativar um máximo de conexões-relações para aprender a habitar o que foi destruído, para limpar o que foi envenenado, para não passar para o lado daqueles com os quais temos que lutar (Stengers, 2017).

Por isso, investimos em colocar juntos, num mesmo encontro-ação, muita coisa diferente, muitos modos de conhecer e a habitar o mundo, muitas gentes, muitos rios. Um encontro-ação que inventa, ele mesmo, uma bacia hidrográfica nunca vista, uma rede fluvial de problemas-rios que alimentam o nascimento incessante de uma rede de afetos-rios-voadores. Um encontro-ação cuja existência acontece nas práticas propostas que convocam, ao mesmo tempo, o conhecer os rios já existentes (e todo um campo problemático já diagnosticado), e o fazer corpo com rios porvir. Rios que ganham existências singulares pelo caminhar, desenhar, escrever, pintar, dançar, fotografar, filmar, pelo estar junto com cientistas, artistas e moradores que, de diversos modos, com procedimentos e materiais distintos, se propõem a ganhar intimidade com os rios. Intimidade que sentimos passar pela ativação de escutas impensadas, pelo exercício do ofício mágico de fazer do corpo uma mesa de trabalho espiritual, de abrir-se às conexões para curar e aprender.

Convocamos a escultura sonora RIO-OIR de Cildo Meireles, que relaciona os sons de muitos rios com muitos risos, e o documentário de Marcela Lordy que vaza relações com os processos de “Ouvir o Rio” desse artista e que nos abre escutas ao longo do corpo-mundo para as potências sonoras das águas, que podem ser ouvidas em tantos cantos, cantos das águas e das bocas. Fizemos uma visita ao ribeirão Anhumas com o geógrafo Salvador Carpi Junior do Instituto de Geociências da Unicamp, que trabalha com mapeamento de riscos ambientais, e tivemos contato com o modo como seu grupo de investigação se relaciona com a bacia, as unidades geológicas, o escudo cristalino, as formações sedimentares e as populações locais, e como esses modos de relação colocam em risco, a todo tempo, as buscas por definir metodologias de participação e gerenciamento coletivo dos recursos hídricos. Fomos convidados pelo geógrafo a conviver durante uma tarde com esses moradores, que têm um rio degradado em seu quintal e enfrentam constantemente problemas com inundações das águas que trazem lixo, doenças, pesquisadores, políticos, jornalistas, fotografias, matérias de jornais e TVs, projetos de leis, normas e diretrizes técnicas… toda uma enxurrada de dizeres que chegam com vontade de dizer como eles devem agir e que, na maioria das vezes, não reconhecem suas vidas enredadas com os rios, com o lixo e a destruição.

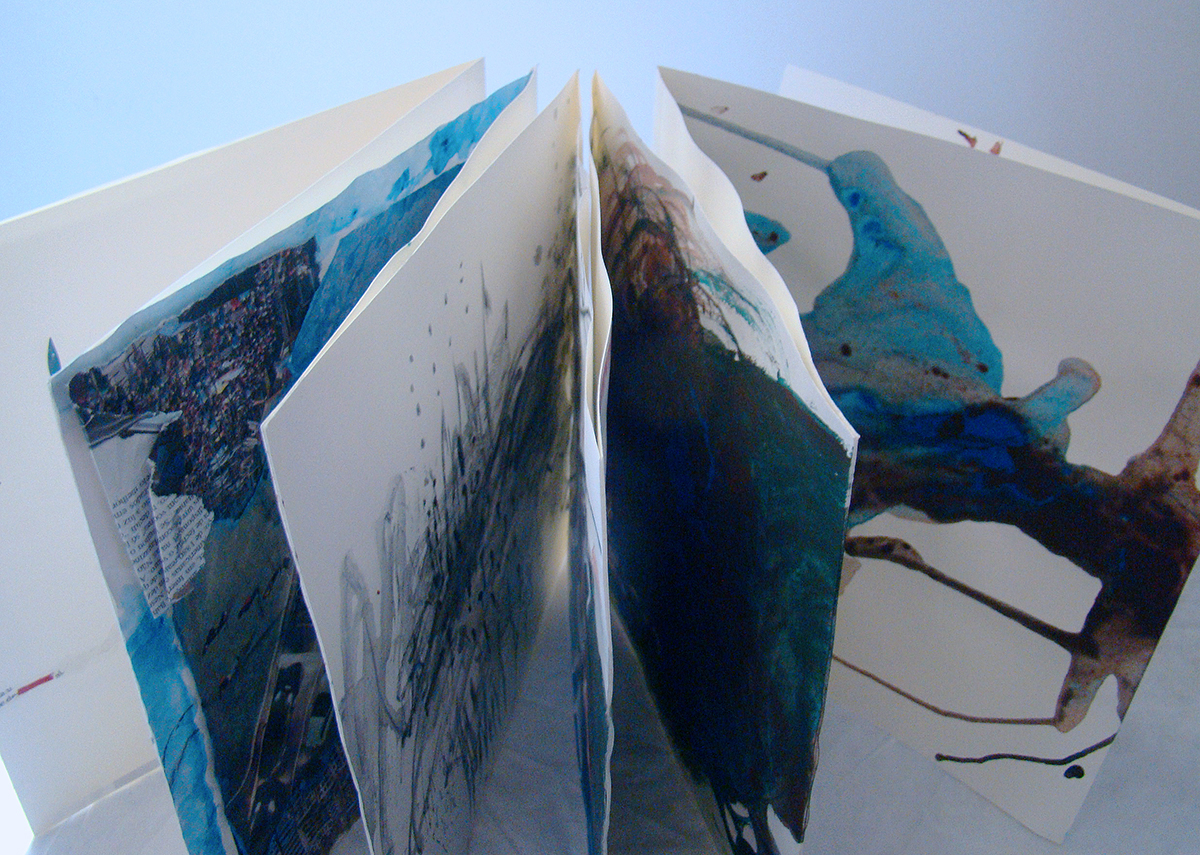

Adentramos as iniciativas artísticas do coletivo argentino Ala Plástica, de Alejandro Meitin e Silvina Babich, que articulam ecologia, sustentabilidade, recuperação de economias locais e intervenções artísticas no estuário do rio de La Plata e delta do rio Paraná e vimos as “mesas de trabalho” emergirem como metodologias que se articulam com nossas apostas de pensar/fazer uma comunicação como encontro de heterogêneos. Participamos de uma oficina de construção de “lanternas dos afogados”, com o artista paraense Armando Queiroz que, a partir da pergunta “Pode um rio se afogar?”, propôs o cortejo “Rios de Luz”, fazendo emergir pelas ruas de Campinas o córrego Tanquinho, soterrado pelas grandes avenidas e construções. A intervenção recria um ritual comum em Belém do Pará: quando alguém se afoga as pessoas vão aos rios com pequenas cabaças e velas acesas e as lançam ao rio. Diz-se que onde as cabaças param estão as pessoas afogadas, uma aparição que cria uma espécie de território frágil em torno de uma existência poética dos corpos desaparecidos. O cortejo foi pensado como busca de ensaiar relações poéticas com a água que resistam ao desaparecimento e à finitude, desejos de dar uma existência poética aos rios soterrados e afirmar que os rios somos nós, as relações que inventamos e nossa capacidade de cuidar e manter acesas as pequenas centelhas de vida. Com a dançarina Hellen Audrey fizemos um preparo do corpo para que esse dispor-se em cortejo fosse um dispor os corpos em outras velocidades e afetos na cidade de Campinas, tomado por forças moleculares das águas. Um abraçar um mar sem fim de novas relações possíveis quando nos deixamos inundar pela vida. Todas essas atividades foram atravessadas pelo Livro-Ri(s), proposta conjunta com a artista Fernanda Pestana, que inventava seu curso abrindo experimentações com pintura por entre fotografias e mapas de rios.

Cada uma das ações e intervenções que realizamos no evento, assim como a escrita que aqui nos propomos levar adiante, são modos de escrever com as forças anímicas das águas, são modos de abrir-nos às forças dos rios que, caudalosos em seus devires, se fazem mar. São modos de fazer da escrita um lugar onde as forças de vida podem proliferar (Deleuze, 1997 replica watches) acolhendo a potência cosmopolítica (Stengers, 2014) da catástrofe como possibilidade de variação dos finitos, desorganização das formas e problemas já dados. Pensar a catástrofe do lado da vida como quem compõe com o rio e se lança ao mar em infinita variação.

Aprender com os rios que não é possível recuperar uma condição original, mas fazer da nascença constante nosso modo metamórfico de viver e pensar, que não é possível reaver um território existencial que se encontraria pressuposto desde o início, nem regenerar seu caráter supostamente real e verdadeiro, mas seguir proliferando modos de existência particulares que desafiam qualquer modelo de verdade e resistam a qualquer vontade de julgamento. Todo um querer um delírio-rio do pensamento que torna intolerável qualquer investida representacional, qualquer vontade de normatização, qualquer aposta na simplificação, na denúncia e na conscientização. Porque delírio de rio é rir do poder, é arrancar dos homens a terra, aliviá-los do pesadume do hábito, da moral e da inteligência. Somos forçados a enfrentar forças onde nunca nos sentimos “em casa” e, assim, despovoar a terra para povoá-la de outro modo, com composições menos sólidas, líquidas, instáveis, abrir a terra ao cosmos, abrir o homem a tudo que há de não humano no homem (Lapoujade, 2015). Proliferar novos territórios existenciais em que corpos e relações se encontram num estado de catástrofe que, na maior das prudências, isto é, perguntando-se pela vida na maior proximidade com ela, afirmam a possibilidade de trazer o infinito ao finito.

E isso só acontece quando se complica a nossa percepção, quando nos implicamos diferentemente com a terra, quando nos tornamos dignos de fazer corpo com o mundo e somos invadidos por uma percepção-rio. Percepção rio que ora se faz turva, ora cristalina, mas mesmo cristalina a percepção rio nunca sonha coisas claras: o rio embaixo e as nuvens em cima. O rio quer tudo junto, adentra os corpos, rasga, arruína, estrondeia, agita, transformando tudo lá dentro… carne, palavra, tempo. O rio cria um entre-terras, um entre-meios, um entre-seres. “Entres” feitos para roer margens e arrastar tudo que se quer fixo, para decompor significações e desmoronar julgamentos, irrigar os limites e engravidar a Terra com novos possíveis. Carregar para longe e inventar distâncias, abrir outros encontros, inimaginados. Distâncias que são diferenças, multiplicidades não métricas, anexatas, rigorosas, desdobradas ao infinito. Um chamado a experimentar a comunicação e a educação de modos muito distintos, porque rio é coisa sem ordenação, é pura potência de fluxos e cruzamentos imprevisíveis, é pura força turbulenta de estar junto como quem não se satisfaz com as respostas, mas antes como quem se deixar carregar em um proliferar lento e sinuoso de novas perguntas – “O que é afetar?”. “O que é um rio?”. Assim nasce, também, o curta (a)mares e ri(s)os infinitos que, movendo-se entre visualidades e sonoridades, se pergunta sobre como aprender a montar como quem carrega um rio dentro.

Olhos d’água não veem, jorram! A câmera se nega a capturar, chove, vaza, segue o encontro das águas, segue rios de mãos, de corpos que, por serem chuva, são também papéis, tintas, tesouras, cores, linhas, luzes. Seguir rios, criar com eles. Montagem feita encontro de curvar-serpentear as imagens num montar-modelar-modular. Compor rios vivos, decompor rios vistos. Fotografias de satélite inundadas por rios voadores instauram novas relações entre superfícies e velocidades, nascem rios que convocam a eficácia precária de um navegar errante, que só pode acontecer em barquinhos de papel. Uma montagem que, entre o satélite que se diz óptico e a mão que se diz háptica, cria diagramas impossíveis que tentam modelar quali-quantitativamente o vazar infindável dos rios, o devir mar dos rios. Ao final (afinal) não sabemos o que é um rio, mas talvez, abraçando a catástrofe de nossa percepção tenhamos sentido sua intensidade. (a)amares e ri(s)os infinitos. Um pequeno gesto, uma pergunta, olho d’água que chega ao mar e que, talvez, quem sabe, nos prepare para continuar…

Susana Dias é doutora em educação, pesquisadora no Labjor-Unicamp, líder do grupo de pesquisa “multiTÃO: prolifer-artes sub-vertendo ciências e educações”, editora da Revista ClimaCom, e fundadora do Orssarara Ateliê. susana@unicamp.br

Sebastian Wiedemann é doutorando em educação, cineasta-pesquisador no OLHO Laboratório de Estudos Audiovisuais FE-Unicamp, bolsista do CNPq e fundador do Orssarara Ateliê. wiedemann.sebastian@gmail.com

Projetos: Mudanças climáticas em experimentos interativos: comunicação e cultura científica (CNPq No. 458257/2013-3); Sub-projeto “Sub-rede Divulgação científica” da Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (convênio Finep/ Rede Clima 01.13.0353-00); Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças Climáticas (INCT-MC) – (Chamada MCTI/CNPq/Capes/FAPs nº 16/2014/Processo Fapesp: 2014/50848-9).

Bibliografia

Deleuze, G. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: ED 34, 1997 (Coleção Trans).

Deleuze, G.; Guattari, F. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Aurélio Guerra Neto e Celia Pinto Costa. Rio de Janeiro: ED 34, 1995. (Coleção Trans).

Lapoujade, D. Deleuze, os movimentos aberrantes. Trad. Laymert Garcia dos Santos. Rev. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: n-1 edições, 2015.

Nietzsche, F. Humano, demasiado humano – um livro para espíritos livres. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

Stengers, I. Reativar o animismo. Trad. Jamile Pinheiro Dias. 2017. Belo Horizonte: Chão da Feira. Disponível em: http://chaodafeira.com/cadernos/reativar-o-animismo/ Acesso em: Nov. 2017.

Stengers, I. “La propuesta cosmopolítica”. Pleyade, Dossiêr “Cosmopolíticas”, n. 14, jul-dez. 2014, pp.17-41.

Stengers, I. No tempo das catástrofes – resistir à barbárie que se aproxima. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Cosac Naif, 2015.