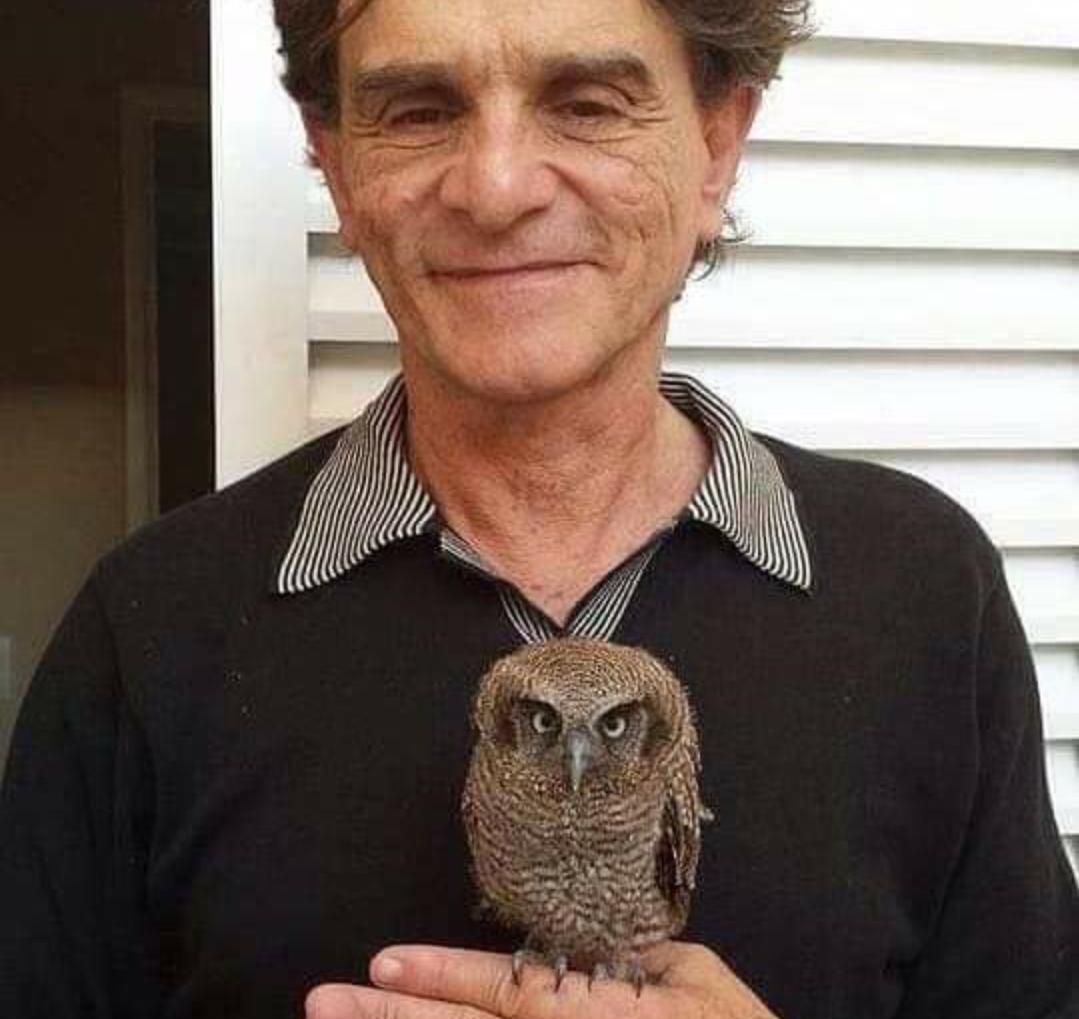

Álvaro Kassab é coordenador-geral da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp

[crédito da foto: Rachel Bueno]

Como foi e tem sido sua trajetória profissional?

Bom, primeiro preciso dizer que estou no jornalismo porque lá pelos meus 15, 16 anos a única coisa em que eu de fato me interessava era a leitura e a escrita. Então, com 16 anos, numa viagem para Americana com meu pai, surgiu uma vaga num jornal que funcionava do lado do escritório dele e eu comecei a trabalhar em jornal.

Era o maior jornal da cidade, mas a minha primeira experiência já foi trágica [risos], porque eu com dois ou três dias empregado fui fazer uma matéria, recebi uma denúncia de um cinema que estava em condições precaríssimas, com goteira, o rapaz da bilheteria era também o lanterninha, que hoje não existe mais, que era o sujeito que vinha iluminar os corredores, era surdo-mudo e triplamente explorado.

E eu, assim, moleque né? Fiz a matéria de denúncia porque tinha matinês no cinema. Quando cheguei no dia seguinte, a matéria publicada, a colunista social do jornal já chegou com a carta de demissão, porque o cinema era do dono do jornal [risos].

Eu já estava no Diário do Povo de Campinas, como revisor, eu trabalhava à noite, de madrugada, quando acabei prestando Jornalismo, porque era obrigatório o diploma. Passou a ser obrigatório, depois daquela greve de 1979, uma greve histórica da categoria. A coisa piorou bastante para os jornalistas e foi, acho, que uma forma meio de disciplinar. Então eu acabei fazendo, mas fazendo assim… na verdade, eu já trabalhava em jornal então o que eu tinha a aprender não foi na escola que eu aprendi.

Naquela época jornal ainda tinha uma atmosfera, era reduto de intelectual, de professores, historiadores. Jornal tinha muito disso, que era praticamente um bico para muita gente, era uma forma de você ter um dinheirinho extra no final do mês. No meu caso eu era empregado regularmente, lembro que naquela época eu passei por várias fases de produção do jornal. Acho que foi o último ou penúltimo ano do chumbo, do linotipo. Quer dizer: eu sou da época do linotipo…

Eram dois jornais em Campinas, o Diário do Povo, que era o melhor jornal, e o Correio, que aspirava ser o maior, mas, assim, não era… “o jornal” mesmo era o Diário do Povo, tanto que em 1980 começou a chegar gente de São Paulo pra tocar o jornal, sabe, o que foi uma escola muito boa, a coisa já estava mais profissionalizada, já tinha chefia de reportagem, pauta, era uma coisa já mais elaborada, seguindo mais ou menos o modelo dos jornalões. Naquela época eram quatro no Brasil: Folha, Estado, Jornal do Brasil e O Globo.

E aí foram, entre idas e vindas, 20 anos de jornalismo diário atuando em praticamente todas as editorias, praticamente tudo. Fiz de tudo em jornal.

Em 2000 eu fui demitido do Correio Popular num episódio que era, claro, por questões políticas. As três ou quatro veses que fui demitido, todas passaram por aí, ou por reivindicação salarial coletiva ou por problemas de conteúdos que não eram bem vistos pela chefia. Não chefia jornalística, mas patrão mesmo.

E aí eu acabei sendo convidado por um grande amigo, Luiz Sugimoto, para auxiliá-lo na edição do Jornal da Unicamp. Isso foi setembro de 2000. O Sugimoto, em uma virada de gestão, teve o cargo ameaçado, acabou ficando, mas na condição de repórter e o Eustáquio Gomes acabou me dando a edição do jornal. Eu já era editor, nós dois fechávamos o jornal, eu e o Sugi.

Fiquei até 2019, praticamente 20 anos à frente do Jornal da Unicamp.

E qual foi meu envolvimento com jornalismo científico? Assim, grosso modo, eu vou traduzir em número, mas é claro que isso é uma mera estatística, uma conta bem rasteira. Foi coisa entre 7 mil e 9 mil pesquisas publicadas. E nunca tive problema nenhum, sabe. Claro, a gente tomava e toma ainda certos cuidados. Por exemplo, quando você vai abordar uma parte técnica, é de bom tom você submeter essa parte técnica à fonte, não a parte, claro, de estilo, de linguagem. Porque o jornalista não domina física quântica, química, matemática. Nesse aspecto a minha experiência com jornalismo científico foi muito rica, inclusive para entender as distorções.

Quais as distorções que você foi observando?

Primeiro que eu vejo que existe uma espécie de seita, como se os jornalistas que cobrem ciência e tecnologia ou as áreas afins fossem ungidos [risos], e isso é uma tremenda bobagem. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que é o exemplo mais acabado disso. Se você pegar um sujeito como o Alberto Dines, que teve participação grande na concepção e fundação do Labjor, qual que era a experiência do Dines com jornalismo científico? A formação do Dines era uma formação no jornalismo diário. O sujeito participou das grandes reformulações não só na forma como no conteúdo de jornais. O cara tinha áreas de interesse e tinha afinidade com outras coisas que não eram simplesmente jornalismo científico. Quer dizer, ele chancelou a formação de um centro que se pretendia de excelência, mas ao mesmo tempo… Eu não acho que você tem que partir do pressuposto ‘não, jornalista de ciência é um cara diferente, porque ele tem que entender isso e aquilo’. Não é isso! Ele tem de entender o funcionamento do mundo! Simplesmente isso. E tem que ter referências que permitam essa compreensão das coisas. Ao ponto de chegar ali e formular, não importa que matéria seja. Formular, ter condições de concatenar ideias, de colocar aquilo no papel.

Você já viu que eu coloco em dúvida esse conceito de “jornalismo de ciência”. Acho que alguém que tenha passado pelo jornalismo diário e de repente entra numa universidade ou trabalha com uma revista segmentada da área, se já passou no jornalismo diário por experiências similares ou entende, tem leitura, tem cultura, formação geral, com dois, três meses é capaz de fazer jornalismo científico. Não acredito sinceramente que é uma categoria, nem uma subcategoria dentro do jornalismo, você entende? Como eu vi, já rodei várias áreas… a gente sabe que é uma questão de adaptação e de entendimento do mundo. Então é assim: eu tenho um pé atrás com “jornalismo científico” [risos].

Mas tem outra coisa que eu também vejo no jornalismo científico que é uma tendência de você colocar ciências duras esquecendo das humanidades. Num país como o Brasil, isso é um tremendo equívoco. Acho que você tem que fazer uma coisa equilibrada, claro. Mas sem ignorar as humanidades, porque do jeito que a coisa está, humanidades vira uma espécie de “puxadinho”, você pode reparar. Nada contra ciência dura, contra as descobertas, tal. Mas a gente vive… eu estou falando no caso específico do Brasil, a gente vive num país em que as carências são enormes. E se você não discute isso… Para não parecer que estou sendo tendencioso, pegar boas pesquisas na química, nas engenharias cujo alcance tenha ligação com melhorias da condição de vida da população.

Na época que eu estive à frente do Jornal da Unicamp um dos critérios de prospecção de pauta era em que medida essa pesquisa melhora a vida da população, porque estou falando de dinheiro público. A pesquisa é bancada pelo dinheiro público. Em um país em muitas áreas com problemas crônicos de estrutura. E eu acho que o jornalismo científico olha pouco para esse critério.

Vou te dar um exemplo concreto. Tem um prêmio da Fundação Vladimir Herzog e da Unicamp, coordenado pela Josianne Cerasoli, professora do IFCH, que é da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Universidade. Eles estão premiando as pesquisas que digam respeito a, por exemplo, saneamento básico, construção sustentável, levar água potável, fome, ou uma pesquisa de humanidades que contemple a situação do país. Das universidades paulistas foram 150 pesquisas inscritas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita gente preocupada sim com o futuro, muita gente preocupada com condições básicas. Melhoria dessas condições do brasileiro. Porque as pesquisas têm que ter esse viés [para concorrer ao prêmio]. Então é um número alto. Agora eu te pergunto: você vê isso refletido no jornalismo científico? Não. Essa produção passa quase que invisível.

Não estou querendo ser preconceituoso. A manchete da próxima edição do Jornal da Unicamp, vou te dar um exemplo concreto, vai ser sobre neutrinos. É um assunto, para leigo, quase que transcendental. Mas você não pode ignorar os avanços da ciência, isso é fundamental! Mas tem que ter um equilíbrio. É isso que eu acho que falta. A cobertura é enviesada, e por um lado que não diz respeito ao dia-a-dia da população, do cidadão brasileiro. Estou falando de Brasil.

Qual seria sua prioridade em uma formação de jornalistas para trabalhar com ciência?

Lembro do estranhamento de uma pessoa, especialmente, quando cheguei em uma aula com o livro do Ibsen, uma peça do século 19 [Um Inimigo do Povo , 1882] que fala de contaminação de água, da manipulação dos jornais, da atuação do poder público. É uma peça que eu queria mostrar para os alunos. Que eles pensassem, porque essas histórias são universais, atemporais. Se fosse professor tentaria na medida do possível fazer um apanhado histórico de gargalos ao longo da história recente. Mas com foco especialmente no Brasil. O fato de o Ibsen ser norueguês foi uma mera coincidência. Na historiografia, na literatura, há dezenas de exemplos que podem ser levados à sala de aula.