Bibliotecas carregam uma história específica na formação de seus acervos e nos prédios em que são abrigadas, além de narrarem um recorte temporal específico da história. No Estado de São Paulo, por exemplo, algumas bibliotecas estão abrigadas em museus-casas e guardam ricos acervos advindos de fundos pessoais, que pertenceram a importantes nomes da intelectualidade cultural do país. Exemplos desses acervos são as casas Guilherme de Almeida, Mario de Andrade e Casa das Rosas – Espaço Haroldo de Campos, que são geridas pelo governo estadual em parceria com uma Organização Social, a Poiesis (Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura). Esses museus-casas cumprem a função de preservação e disseminação de um passado memorial.

Por Lívia Mendes Pereira

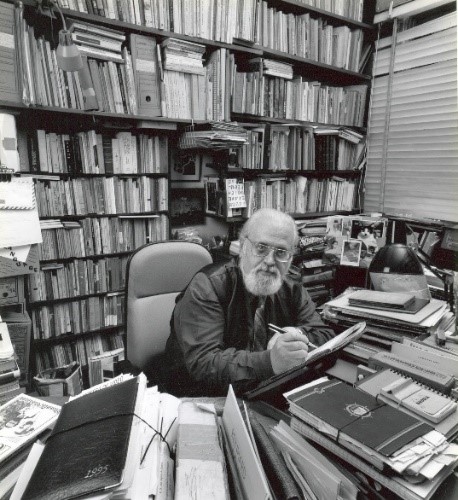

Em 2009 a jornalista Marlene Laky, quando estava participando de uma palestra sobre escrita na Casa das Rosas, tomou conhecimento sobre a Casa Guilherme de Almeida pela primeira vez. O diretor do museu-casa na época, Marcelo Tapia, convidou os participantes para uma visita à casa, que estava em reforma. “Comecei a percorrer as salas e quando subi na mansarda, vi aquele lugar e pensei: ‘Eu preciso trabalhar aqui!’”. Laky trabalha como conservadora-restauradora no Museu-Casa Guilherme de Almeida desde 2011 e, como ela mesmo relata, seu contato com o acervo foi paixão à primeira vista. Iniciou seu trabalho como voluntária e foi o encanto pela casa e pelo acervo que a impulsionou a se especializar em conservação e cuidado de acervos bibliográficos.

“O Guilherme era muito bem articulado, social e politicamente”, comenta Laky, ao lembrar que o poeta compôs o hino da polícia militar a pedido do capitão Antonio Augusto Neves, em 1964. “Com todo esse envolvimento dele, logo que morreu, em 1969, já se iniciou uma conversa para que a casa onde viveu com a esposa, Baby de Almeida, se tornasse um museu, para preservar sua memória”, completa.

A partir dessa conversa citada por Laky, a ideia do museu começou a ser concebida e, em 1979, ele foi inaugurado, naquele mesmo sobrado da rua Macapá, no Pacaembu, onde o poeta viveu de 1946 até sua morte, em 1969. O sobrado era carinhosamente chamado por ele de “casa da colina”, como cantou nos versos: “A casa na colina é clara e nova. A estrada sobe, pára, olha um instante e desce”. Ali o intelectual recebia amigos, dentre eles Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Anita Malfatti, que participavam de saraus poéticos. O poeta participou ativamente da realização da Semana de Arte Moderna, em 1922, ajudou a fundar a revista Klaxon, na qual integrou como editor, além de ser o criador de sua icônica capa e de produzir anúncios publicitários dos patrocinadores, precursores na visualidade da arte de vanguarda e da própria propaganda moderna. Guilherme transitou por diversos modelos textuais. Formado em direito, logo se dedicou à carreira literária, atuou como tradutor de obras em diferentes línguas e como jornalista na crítica literária e cinematográfica, com destaque para sua coluna no Estado de S. Paulo, “Cinematographos”, que circulou entre as décadas de 1920 e 1940.

Catalogação e tombamento museológico

O Museu Casa Guilherme de Almeida foi tombado como museu biográfico e literário pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp) em maio de 2009. Além do importante acervo de obras de arte, como quadros de Di Cavalcanti, Lasar Segall e Anita Malfatti, ele guarda também as primeiras edições dos jornais em que publicou textos (em torno de seis mil volumes), a totalidade de sua biblioteca pessoal e mobiliários, peças pessoais e relíquias da Revolução de 1932.

A casa foi vendida ao Estado de São Paulo de portas fechadas e, como lembra Marcelo Tápia, a viúva e o irmão de Guilherme negociaram com o governo a aquisição de tudo por um preço bem abaixo do mercado. “Foi um inventário bem plausível, porque se fossemos considerar o valor daquelas obras de arte, pode ser que o governo não tivesse adquirido. Mas, felizmente, eles tomaram essa providência e a casa com os objetos se manteve”, afirma Tápia.

Quando o poeta faleceu, sua esposa se mudou para uma casa próxima ao sobrado, mas saiu levando apenas seus pertences pessoais. “Ela provavelmente participou da transição para o museu, mas a casa não deveria estar em bom estado na época, porque é difícil para uma senhora mais idosa preservar uma casa com tantas obras e uma biblioteca inteira, sendo que, quando o museu foi formado, muita coisa acabou indo para o restauro”, conta Laky.

A catalogação do acervo foi feita juntamente com a abertura do museu-casa e houve um processo de tombamento dos objetos que ali se encontravam. Com os livros, não foi diferente, eles possuem um número de tombamento museológico e um número sequencial que faz referência ao lugar de cada um na prateleira da biblioteca. No caso desse acervo bibliográfico, as etiquetas que geralmente se observam nos livros pertencentes a bibliotecas públicas não existem, porque muitos livros não possuem lombadas ou estão sem encadernação. Então, para preservar o material, elas não são utilizadas. A organização está dividida por assuntos, ou seja, os livros não estão dispostos da maneira em que ficavam quando o poeta ainda era vivo. Pelo número de tombo de cada livro, pode-se ter pistas de como foi feita a numeração e a organização. Segundo Laky, muito provavelmente, eles foram catalogados a partir dos livros do primeiro andar da casa, a mansarda, e depois foram descendo, até o térreo, espaço que hoje é chamado de “sala íntima”, onde estão os livros encadernados, considerados mais luxuosos. No contexto do museu-casa, esses livros também fazem parte da expografia, ou seja, foram pensados para compor aquele espaço físico onde estão expostos, juntamente com outros objetos que pertenceram ao poeta.

“Existem inúmeras possibilidades de reconstrução dessa biblioteca, porque ela não era assim intacta, ela estava espalhada pela casa”, conta Laky, ao lembrar que Guilherme de Almeida tinha um escritório na rua Barão de Itapetininga, onde trabalhava perto das redações dos jornais, na região central da cidade. As estantes que compõem a biblioteca do museu, como estão dispostas hoje em dia, foram construídas em 2010. Assim, há um percurso imaginado para entender como essa biblioteca funcionava para o autor. Em uma crônica, por exemplo, Guilherme conta que estava buscando uma edição de Os Lusíadas, de Camões. No texto, ele diz que estava à procura de uma edição específica – como possuía várias edições diferentes da obra portuguesa, nunca saberemos exatamente qual seria o alvo da busca naquela ocasião.

Marcelo Tápia também lembra da configuração da biblioteca de Guilherme em vida: “Aqueles livros que estão no primeiro andar eram do escritório na rua Barão de Itapetininga e foram trazidos para o museu. Então, ali estão os livros que ele mantinha no escritório e não em casa. Tudo isso faz parte de uma estratégia de vida e de disponibilidade, de conhecimento daquilo que ele preferia ter mais a mão aqui ou ali e tudo isso faz sentido”, comenta Tápia.

Essas e outras histórias, que podem ser desvendadas em um acervo bibliográfico pessoal, instigam os pesquisadores e contam histórias, não só do dono daquela biblioteca, mas das relações dos livros com a vida cotidiana, histórica e cultural daquele espaço e daquele tempo.

Sandra Guimarães é pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realiza um trabalho de investigação da tradução que Guilherme de Almeida fez da peça Antígone do poeta grego Sófocles. “Achamos interessante trabalhar com o manuscrito, porque ele vai anotando tudo. No acervo eu procurei quais seriam os livros que o Guilherme teria usado na tradução. A minha pesquisa foi perceber o que tinha em relação ao grego no acervo, descobrir se ele se baseou em outra tradução ou se não teve nenhuma outra influência. Procurar quais livros estavam rabiscados por ele. Então, foi um trabalho de separar livro por livro e comparar com o manuscrito”, comenta Guimarães.

A pesquisadora também relatou as ausências percebidas no acervo, como as referências do contato de Guilherme de Almeida com o também poeta e tradutor Carlos Alberto Nunes, e a falta de alguns livros essenciais, como A Ilíada e A Odisseia, que não se encontram em sua biblioteca. “Isso não quer dizer que ele não tinha esses livros. Eles podem ter sido doados pela família ou desapareceram por algum motivo. Trabalhar com acervos tem essa dificuldade. Eu não acredito que um classicista não tivesse no seu acervo nenhuma tradução da Ilíada”, constata Guimarães.

Para a pesquisadora, que teve a oportunidade de consultar acervos na França, o Brasil não tem uma cultura de memória, então o trabalho no acervo enfrenta obstáculos, “porque o Brasil é um país muito jovem, a gente não tem essa cultura, infelizmente, de estrutura de memória. Não encontramos muitos textos originais, não temos a prática de reunir os manuscritos e as correspondência”, completa.

Acervo Haroldo de Campos e a Casa das Rosas

“O acervo de Haroldo de Campos veio para a Casa das Rosas em 2004. Ele faleceu em 2003 e pouco depois a família procurou o governo do Estado de São Paulo para propor a doação”, conta Julio Mendonça, ex-coordenador do Centro de Referência Haroldo de Campos. Doutor em comunicação e semiótica pela PUC-SP, especialista em gestão pública pela Universidade Federal do ABC (UFABC), ele trabalhou no museu-casa das Rosas por 10 anos e conta que o espaço serviu durante um tempo como galeria de arte. Entre 2002 e 2004, a casa ficou sem utilização, quando o acervo do poeta concretista foi doado por sua família e a Casa se transformou no Espaço Haroldo de Campos de poesia e literatura.

“Conheci Haroldo, estive na casa dele algumas vezes. A casa era conhecida como biblio-casa. Era um sobrado pequeno, na rua Monte Alegre, e os livros ficavam até nas escadas, do térreo ao andar de cima, metade da escada era ocupada por livros, como se fossem prateleiras”, comenta Tápia. O ex-diretor da casa lembrou também que esse acervo, de mais de vinte mil itens, poderia ter sido vendido para outros países, que tiveram o desejo de adquiri-lo, mas a família preferiu doar e manter o acervo no Brasil.

A produção literária, poética e tradutória de Haroldo de Campos tem relevância internacional e o acervo que ele deixou não é diferente. Inventor da poesia concreta, juntamente com seu irmão Augusto de Campos e o amigo Décio Pignatari, então estudante da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Haroldo lançou seu primeiro livro – O auto do possesso – pelo Clube de Poesia de São Paulo, em 1950, e continuou produzindo poesia, tradução e crítica literária até o fim da vida. Fundador do grupo Noigandres, que rendeu cinco números da revista literária de mesmo nome, expoente da poesia concreta no Brasil, escreveu um dos livros mais importantes de poesia experimental, o Galáxias, elaborado ao longo de mais de dez anos. Vencedor de cinco prêmios Jabuti, é constantemente rememorado em universidades e compêndios literários mundo afora.

A importância da obra de Haroldo de Campos para a formação literária no Brasil e no mundo passa pelas próprias percepções que o poeta deixou registradas sobre a memória e o tempo, conceitos tão relevantes para a formação e a preservação de acervos históricos. Como Mendonça destaca em conversa sobre o acervo do poeta, abrigado na Casa das Rosas, a maneira como Haroldo de Campos pensava a memória não era a de uma relação meramente estática com o passado, de contemplação ou reverência. Pelo contrário, estava frequentemente rediscutindo o passado com um olhar crítico, procurando distinguir aquilo que importava e aquilo que não importava para o presente e para o futuro. “Isso significa também que a visão dele em relação ao futuro era uma visão crítica, uma visão de quem desejava um futuro de transformações, de avanços, um futuro utópico, que depois ele veio chamar de pós-utópico. Mas, de todo modo, não era uma relação de futuro acomodatícia”, afirma Mendonça.

Esses ideais de passado, presente e futuro foram a base da teoria tradutória da “transcriação”, pensada e reformulada por Haroldo durante todo seu processo como tradutor e crítico da tradução e está presente na sua crítica literária, no trabalho de recuperação de obras de autores relevantes, muitas vezes esquecidos pelo cânone. Haroldo foi o principal responsável por recuperar a obra de Oswald de Andrade nos anos 1960, reivindicando a republicação do poeta modernista. Assim como fez em relação a outros autores do passado, como Gregório de Matos, por exemplo, cuja importância ele defendeu, do ponto de vista contemporâneo, conectando o concreto e o neobarroco.

Mendonça destaca, que, diante dessas características conceituais da obra do poeta concretista, a gestão do acervo que ele coordenou durante 10 anos sempre se preocupou em estar permanentemente atenta ao repensamento do passado e do futuro. “O presente é a realidade dinâmica e complexa diante de nós, que nos desafia o tempo todo, demanda novas leituras, novas atitudes. Por isso, nós seguimos o pensamento do Haroldo, de sempre pensar o passado a partir de questões que estão sendo discutidas no presente”, completa o ex-coordenador do acervo.

“É uma biblioteca muito grande, com mais de 20 mil volumes, em aproximadamente 36 línguas diferentes”, conta Max Hidalgo. O pesquisador da Universidade de Barcelona está preparando a publicação de um livro sobre a importância do acervo, e diz que 25% dele é formado por publicações periódicas, com muitas revistas nas quais o próprio Haroldo publicava. Isso funcionou, em suas palavras, como “um universo de constelações” para sua pesquisa, com informações sobre teorias literárias contemporâneas a partir de uma perspectiva transnacional. “A biblioteca nos permite reconstruir a trajetória de Haroldo, seus projetos poéticos como crítico e tradutor, sua relação com poetas, intelectuais, filósofos e críticos da contemporaneidade”, constata Hidalgo.

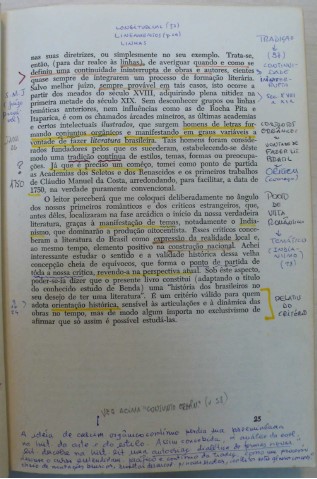

Segundo o pesquisador, não se pode esquecer que a biblioteca transmite uma decisão do próprio Haroldo. Na configuração dos dispositivos materiais do acervo está impressa a curadoria do poeta, que durante sua trajetória tentou constantemente construir um arquivo de sua obra e um arquivo da poesia concreta. “Uma função muito clara do acervo é, justamente, valorizar a própria obra, mostrando como está em contato com tradições propriamente brasileiras, ligadas ao pensamento do modernismo e do barroco. Ali aparece uma rede de contatos, que dá para ver pelas dedicatórias, e dá para seguir também em seu pensamento vivo, pelas anotações que fez – porque ele tinha um jeito muito singular de anotar os textos”, avalia Hidalgo.

No dia 27 de janeiro, todo o acervo foi removido da Casa da Rosas e encaminhado para uma Reserva Técnica em Barueri, nas dependências da empresa Clé Reserva Contemporânea, especializada na logística e na conservação de obras de arte. Reservas técnicas são espaços com controle rígido de segurança, climatização e higienização, onde ficam guardados obras de arte, documentação e acervos raros. Apesar desses espaços preservarem o material salvaguardado com o mínimo de impacto possível, esse não era o desejo da família. Segundo declaração da viúva do filho do poeta, Daisy Rezende, a família fez três exigências ao doar o acervo: “o local deveria conter Haroldo Campos no nome oficial, a biblioteca deveria ficar aberta com consulta para o público e uma comissão composta por indicados pelo governo e pela família deveria se reunir periodicamente”.

Conforme foi apresentado pela antiga gestão do acervo e por pesquisadores da obra do poeta, a relação que Haroldo possuía com os livros era de um objeto vivo, em constante renovação. Nesse sentido, foi iniciada uma manifestação na mídia e nas redes sociais para que o acervo volte para a Casa das Rosas ou fique abrigado em algum espaço de ensino e cultura, com acesso facilitado ao público e onde o acervo seja trabalhado e valorizado em ações artísticas e educacionais.

Acervo e Casa Mário de Andrade

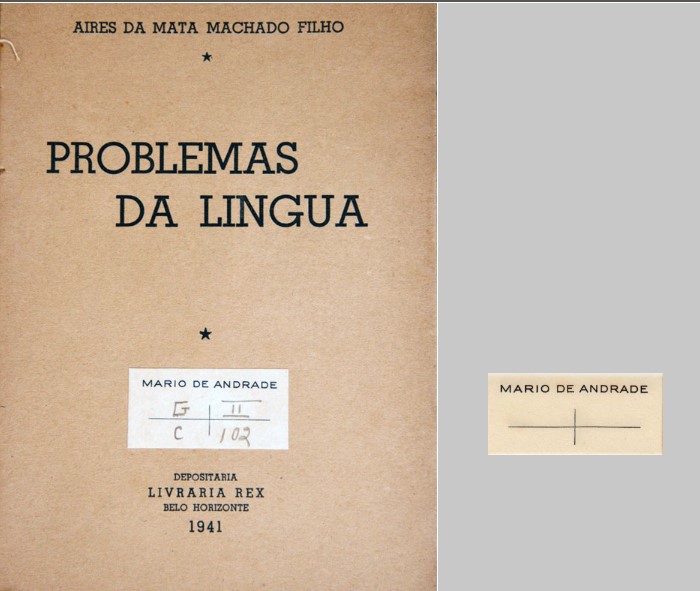

Mário de Andrade, assim como os outros dois escritores, Guilherme de Almeida e Haroldo de Campos, era um leitor voraz, além de particularmente ter sido um colecionador de livros especiais. Sua biblioteca tinha mais de 17 mil itens e ele mesmo considerava viver sob um “despotismo de livros”, como cantou no poema “Acalanto do seringueiro”, do livro Clã do jabuti (1927).

Seringueiro, eu não sei nada

E no entanto estou rodeado

Dum despotismo de livros,

Estes mumbavas que vivem

Chupitando vagarentos

O meu dinheiro o meu sangue

E não dão gosto de amor…

Mas uma de suas características se diferenciava dos demais: era extremamente organizado. Como lembrou Décio de Almeida Prado, em depoimento de 1992, no Centro Cultural São Paulo: “quando ele gostava do livro, comprava dois exemplares, ou recebia dois exemplares: um que ele lia, folheava, gastava, escrevia nas margens, e outro, que conservava intacto, na biblioteca, para durar, para permanecer. Ele tinha uma grande preocupação com isto de guardar as coisas, prevendo o futuro”.

Conforme aumentava sua biblioteca, criou um sistema de catalogação dos livros. Ele mantinha secretários, que o ajudavam na organização. No início esse era o papel de sua irmã, Maria de Lurdes, que depois foi substituída pelo secretário José Bento, que foi aluno de Mário no conservatório de música, e trabalhou com o poeta até seu falecimento.

As salas de sua casa foram divididas por temas. Inspirado nos móveis de Bruno Paul, que conheceu numa revista alemã de arte e decoração, ele mesmo desenhou os móveis de seu estúdio e as estantes, com proteção de vidro nas prateleiras, para proteger os livros, que tomavam toda a casa.

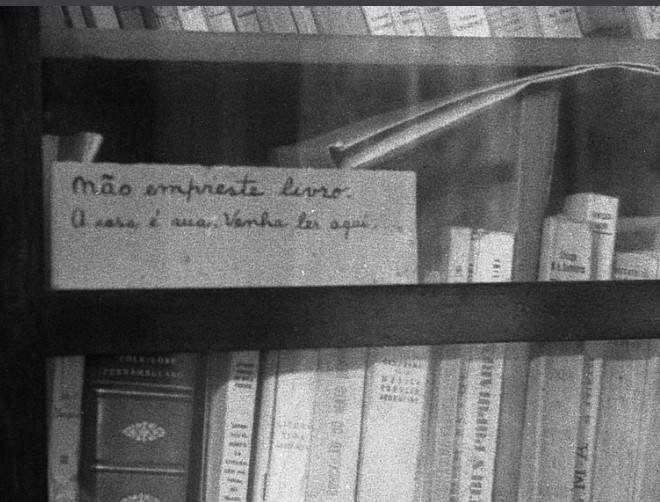

As etiquetas seguiam a seguinte classificação, da esquerda para a direita: a letra maiúscula indicava a sala; o algarismo romano, a estante; a letra minúscula, a prateleira; e o algarismo arábico, a posição sequencial do volume na prateleira. Mário também não tinha o costume de emprestar seus livros, a ponto de colocar uma advertência no vidro de uma das estantes: “Não empresto livro. A casa é sua. Venha ler aqui”.

Como informou o historiador e técnico de programação cultural da Casa Mário de Andrade, Arthur Major, o acervo não está mais abrigado na casa desde 1968, quando a família do poeta doou toda a biblioteca, o arquivo e a coleção de artes plásticas, que ficaram preservados durante 20 anos após o seu falecimento, para o Instituto de Estudos Brasileiros da USP (IEB-USP). Segundo Marcelo Tápia, ex-diretor da casa, essa foi uma providência tomada pela família do autor diante das incertezas em relação ao que viria a acontecer com o imóvel, a casa da rua Lopes Chaves, número 108 (hoje 546), onde Mário de Andrade viveu desde 1921 até o seu falecimento.

Apelidada de “morada do coração perdido”, fazendo referência aos versos: “Saí desta morada que se chama O Coração Perdido e de repente não existi mais”, a casa de três sobrados geminados, onde o autor viveu com sua família – mãe, tias e irmãos – foi tombada logo depois de sua morte, em 1946, pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), a partir de um movimento articulado por amigos e admiradores do poeta. A casa se tornou formalmente um museu da Secretaria de Estado da Cultura em 2018, quando passou a integrar a Rede Museus-Casas de São Paulo, administrada pela organização social de cultura Poiesis, responsável pelo plano museológico.

Major conta que no museu existe um pequeno acervo de móveis originais e objetos pessoais do escritor e que eles realizam constantemente pesquisas no acervo que está abrigado no IEB-USP, além de acervos correlatos ao poeta. No mesmo ano em que foi instituído o museu, criou-se o Centro de Pesquisa e Referência Mário de Andrade, que desenvolve atividades relacionadas aos diversos campos de trabalho do escritor, pensando na preservação do patrimônio cultural. As atividades incluem mostras de curta duração, além da exposição de longa duração “A Morada do Coração Perdido” – que inclui objetos pessoais, móveis originais, textos, fotos e vídeos – e atividades relacionadas à literatura, música, artes plásticas, cinemateca e produção teatral.

A preservação do acervo de Mário de Andrade transmite também a própria vertente de colecionador e bibliófilo do poeta, que em vida deixou um testamento dividindo seus pertences, preocupado em oferecer aos lugares públicos as obras bibliográficas e artísticas que adquiriu, demonstrando cuidado com a salvaguarda de sua coleção, que em sua concepção tinha valor público e histórico.

“Oneyda Alvarenga, que foi aluna e grande colaboradora de Mário de Andrade, transcreveu essa carta testamento no livro Mário de Andrade um pouco, que é da década de 1980. Na carta ele fala sobre a publicação dos seus manuscritos inéditos e deixa também uma série de orientações. Para além das publicações desses textos, ele fala sobre o enorme acervo que juntou ao longo da vida: de artes plásticas, arte popular, obras de arte e livros”, comenta Major.

Mário deixou esse registro indicando diversas instituições públicas para as quais gostaria que seu acervo ficasse disponível após sua morte. Um exemplo seriam os livros, que ele destinaria, quase em sua totalidade, à Biblioteca Municipal de São Paulo, que hoje recebe seu nome. Não à toa ele valorizava os espaços de bibliotecas: como diretor do Departamento de Cultura de São Paulo (1935-1938), Mário ampliou a rede de bibliotecas municipais para os bairros mais periféricos, com programas que estimulassem a leitura entre a classe trabalhadora.

“Isso mostra uma preocupação muito grande com a salvaguarda desse acervo, ao pensar quais instituições poderiam cuidar e disponibilizá-lo ao público. Esse é um testemunho de sua grande preocupação em tornar esse acervo um patrimônio do povo brasileiro, o que ele deixa bem claro ao final da carta, ao dizer que não tinha colecionado todos aqueles objetos para ele mesmo, mas considerava como parte do patrimônio brasileiro”, acrescenta Major.

Mário de Andrade foi um dos principais poetas idealizadores do movimento modernista e da Semana de Arte Moderna, em 1922. Um escritor múltiplo, foi poeta, pesquisador, músico, crítico de arte e gestor cultural. Também integrou o grupo fundador da revista Klaxon, além de ter publicado livros essenciais para a história literária brasileira, como Pauliceia Desvairada, seu primeiro livro de poemas, que compõe a primeira fase do Modernismo, e Macunaíma.

Essa multiplicidade pode ser observada nos livros que compunham a biblioteca do poeta. Ali se encontram obras em diferentes línguas – inglês, francês e alemão – e variedade de anotações nas margens. O cerne de Macunaíma pode ser encontrado nas anotações feitas por Mário nos livros de Theodor Koch-Grünberg, etnologista e explorador alemão que realizou estudos importantes sobre os povos indígenas da América do Sul. As marcas deixadas por Mário de Andrade em seus livros, revelam um leitor crítico e agudo, que exercia pela leitura um ato de devoração intelectual.

O pesquisador Arthur Major também destaca a importância do acervo de cartas, onde ficaram registradas muitas das suas ideias, como seu olhar sobre a própria museologia. A grande maioria das instituições às quais ele desejava destinar seu acervo eram instituições museológicas, e as pistas de como ele valorizava esses espaços ficaram registradas em seus escritos.

“Isso é bem interessante na correspondência com Paulo Duarte, que está no livro Mário de Andrade por ele mesmo. Nessas cartas, ele fala sobre essa ideia que tinha de museus. Ele tinha muita convicção da missão educativa desses ambientes, como uma instituição cultural dinâmica e não como algo estático ou paralisado no tempo”, constata Major.

O historiador destaca, a partir desses ideais deixados por Mário de Andrade sobre os museus, como a educação não formal dentro dos espaços museológicos é importante. Para o pesquisador, a parte educativa da programação dos museus é um pilar essencial, pois oferece contato humano com o público, produzindo diálogo e provocando questionamentos.

Lívia Mendes Pereira é doutora em linguística (Unicamp) e especialista em jornalismo científico pelo Labjor/Unicamp