A criação de um museu-casa parte da ideia de se musealizar a vida de um indivíduo, gerando uma fusão entre o prédio, a coleção e a pessoa que lá viveu. A musealização consiste em extrair física e conceitualmente de um objeto algo do seu meio natural ou cultural de origem e conferi-lo um estatuto museológico. Esses objetos-testemunhos, que pertenceram a alguém, carregam consigo bem mais que uma memória pessoal, mas uma memória coletiva. Cada um deles, em sua particularidade, conta uma história, e traz um pedaço da bibliografia nacional.

Por Lívia Mendes Pereira

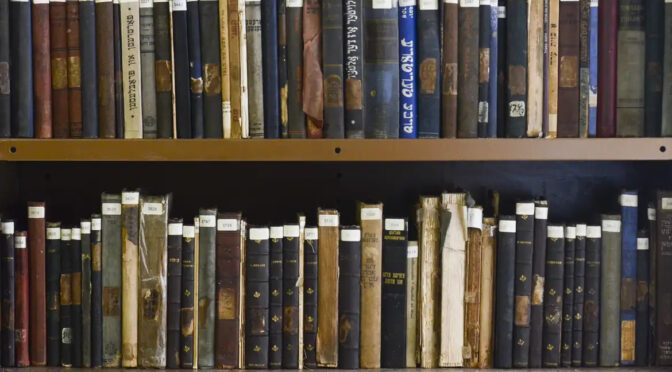

Musealizar objetos, como os livros de uma biblioteca pessoal, é criar uma rede de relações, como um testemunho de uma determinada cultura e sociedade. Esses livros funcionam como suporte de informação, que incluídos em uma instituição museu, serão salvaguardados, pesquisados e comunicados ao público. Eles se tornam objetos geradores de informação, para além de sua preservação e manutenção, o que revela sua potência em contar diferentes histórias.

“Geralmente chega até nós a biblioteca da pessoa, uma parte ou a totalidade dela, no caso de fundo pessoal. Isso depende muito de como foi o processo de aquisição desse acervo, se foi uma doação de um familiar ou da própria pessoa ainda em vida”, afirma Roberta Botelho, coordenadora técnica do Centro de Documentação Cultural “Alexandre Eulalio” (Cedae), na Unicamp.

Botelho conta que esse tipo de biblioteca, que faz parte de um fundo pessoal, pode ser tratada de duas formas: arquivística e biblioteconômica. “Na forma arquivística ela vai estar espelhada ao quadro de classificação do arranjo organizado para o fundo pessoal específico, mostrando a organicidade dos documentos, de acordo com as atividades que aquela pessoa desenvolveu ao longo da vida; e isso inclui a biblioteca. Mas, além disso, tratar biblioteconomicamente o acervo nos dá a oportunidade de mostrar para o público que está procurando um livro em específico – e não exatamente o acervo daquela pessoa – quão rica foi aquela biblioteca, com seus livros raros e coleções especiais”, explica Botelho.

O livro, como parte de um acervo ou fundo pessoal, é considerado também um documento, por isso não é emprestado para circulação entre o público. No caso dessas obras, o interessado agenda uma visita para ler e manusear o exemplar no espaço museal, com o cuidado indicado pelo bibliotecário ou arquivista responsável. “Muitas vezes o próprio autor, quando ele é tradutor por exemplo, faz a tradução no próprio livro, ou quando é a obra dele mesmo, ele escreve as adaptações nas páginas. Isso faz desse objeto-livro um documento, além de seu próprio valor como livro em si”, comenta Botelho.

Esses livros recebem um número de série ou tombamento, como em qualquer outro sistema de bibliotecas, mas também funcionam como documento histórico que traz informações especiais, como anotações manuscritas, marginálias e dedicatórias. “As marginálias consistem nas marcações que estão fora da mancha gráfica das páginas, como as anotações dos impactos da leitura, os comentários e até algumas indisposições”, constata Aline Leal, do Centro de Letras e Artes da Unirio.

Os museus-casas dão a possibilidade de maior acesso ao público, diferentemente de consultas em bibliotecas de instituições acadêmicas, segundo explica o ex-diretor da rede de museus-casas literários vinculados à Poiesis, Marcelo Tápia. “Não é todo mundo que tem facilidade para consultar um livro na USP ou outras instituições acadêmicas. Além de que cada item reunido na biblioteca-acervo de um museu-casa forma um conjunto de uma determinada pessoa, cuja obra é significativa, com especificidades e razões daquela escolha. Isso tem a ver com a memória de quem a criou e com a época em que viveu”, explica Tápia.

Essa foi a perspectiva de pesquisa da Aline Leal, que estudou as práticas arquivísticas e os processos de escrita, com foco na marginália da biblioteca da autora Hilda Hilst. “Como ela fazia? Como é que ela lia? Como aproveitava a leitura para a escrita? Qual era o tipo de reverberação dessa leitura no seu texto final? Fiquei tentando encontrar essas relações”, conta a pesquisadora.

A biblioteca de Hilda Hilst fica abrigada na Casa do Sol, em Campinas, onde a autora viveu de 1966 até seu falecimento em 2004. Muitos pesquisadores consultam esse acervo, de aproximadamente três mil e quinhentos livros, à procura de pistas sobre seu processo criativo. “A biblioteca que está ali não são apenas livros, como matéria física, mas também como algo fantasmático. Ali está a própria experiência de leitura da Hilda Hilst, o tipo de comportamento que ela tinha em relação a essa atividade”, comenta Leal.

Para a pesquisadora, esse tipo de estudo amplia as pesquisas para além daquilo que é publicado, e revela os processos de escrita e suas condições de produção, uma outra face literária que fica preservada em manuscritos e contam um pouco da história da literatura, para além daquela já consagrada.

No livro O sabor do arquivo, de Arlette Farge, a autora pensa o arquivo como um acúmulo de tempo do passado, mas que está voltado para o futuro, esperando que este passado seja aproveitado. A pesquisa em acervos e arquivos não trata de um passado morto, mas de um passado que revive no presente e faz algum sentido para o futuro. “Os acervos e arquivos também transportam o pesquisador para uma experiência em outro tempo, que não é o tempo acelerado do mundo do trabalho atual”, acrescenta Leal.

Exatamente por serem objetos vivos, os acervos e arquivos são constituídos por lacunas, faltas e ausências. “Às vezes a gente, ingenuamente, quando chega ao arquivo, acredita que vai achar tudo. Pensamos que o arquivo seria a verdade da obra, sua totalidade, o que dá sentido à obra publicada. E nunca é assim. Porque, justamente, se reconstruirmos a história dos acervos, a gente descobre que ele é completamente contingente, constituído por alguns livros que sobraram e alguns que foram conservados e outros que não”, afirma Max Hidalgo, professor associado da Universidade de Barcelona e estudioso do acervo Haroldo de Campos.

Para o pesquisador, o arquivo está sempre perfurado, ele é fragmentar e deve ser preservado. “A herança, fala Jacques Derrida, não é uma coisa estável, mas construída. O herdeiro tem que herdar. E herdar quer dizer sempre trair, escolher. Uma biblioteca já é isso, mas uma leitura dentro de uma biblioteca é isso também”, acrescenta Hidalgo. Os arquivos e acervos são, nessa perspectiva, uma sobrevivência dos restos, a possibilidade de rompimento do que seria uma linha de sentido principal, abrindo novas possíveis interpretações. Daí a possibilidade de ler uma biblioteca simplesmente como biblioteca, mas também como arquivo.

A passagem do tempo suas lacunas intrínsecas foi a inspiração do nome dado ao Museu do Livro Esquecido, inaugurado este ano em São Paulo, e abrigado na centenária Casa Ranzini, um casarão histórico no centro da cidade, que foi projetada e habitada pelo arquiteto Felisberto Ranzini, na década de 1920. “A ideia do nome foi justamente para lembrar que o livro é um objeto físico e podemos literalmente esquecê-lo no ônibus, no metrô ou mesmo perdê-lo em casa”, conta Pedro Zimerman, coordenador do museu.

O museu mantém uma grande gaiola de madeira na entrada e o coordenador conta que, nas visitas guiadas, eles despertam os visitantes a pensar esse símbolo a partir da metáfora da captura de uma coleção de livros. Ao fazer a analogia entre um pássaro engaiolado e os livros trancados nas estantes, os dois objetos vivos sofrem a ação do tempo, daí a constatação de que um museu é sempre “uma batalha contra o tempo”, completa Zimerman. A questão de finitude transmitida pelos objetos museológicos, que sobreviveram para além das pessoas e dos lugares que os pertenceram, é ponto central da coleção de livros raros mantidas no museu.

Livros e bibliotecas: memória e preservação

Desde Alexandria, que manteve a acumulação de todo um saber na antiguidade, as bibliotecas carregam traços semelhantes aos museus, ou seja, a função de acumulação e conservação de memória dos saberes. A criação de bibliotecas teria sido uma ideia ateniense, surgida no Liceu onde o filósofo grego Aristóteles lecionava. Na modernidade, bibliotecas de fundo pessoal, assim como coleções museológicas, formam uma unicidade, pois contêm exemplares únicos. Na antiguidade grega, Mnemosine era encarregada de acompanhar os heróis em suas batalhas para guardar as memórias de seus feitos. Na cultura escrita, podemos traçar um paralelo entre a figura mítica e os arquivistas, atuais guardiões de documentos, coleções e fundos, que carregam uma memória coletiva da história.

“Os desafios do século XXI tendem a confrontar as novas formas documentais com sua permanência, conservação e recuperação”, explicou em artigo a museóloga no Museu de Astronomia e Ciências Afins (Mast) Maria Lucia Loureiro. As instituições-memória, juntamente com os profissionais da museologia, biblioteconomia e arquivologia, têm o papel de se esforçar para constituir teorias e metodologias que deem conta desses desafios. Cada vez mais, para além da conservação, instituições culturais de memória funcionam como espaços educativos, a partir de uma comunicação próxima do público, na busca pela indissociação de suas três principais funções: a conservação, a comunicação e a pesquisa.

“Como a memória é sempre ‘negociada’, os grupos sociais investem em ações que, em breve, podem restituir a memória recente do país aos seus cidadãos. E com isso, os lugares de memória refletirão uma memória enquadrada que terá quebrado o silêncio. Uma memória que será plural, mas contraditória, inacabada, sempre sujeita a flutuações”, completa Loureiro.

O conceito de memória vinculado ao livro pode ser entendido como um entrelace do objeto material com o espaço em que este se reproduziu. Esta memória pode ser selecionada de acordo com os vestígios deixados por quem o produziu ou preservou. Estes vestígios sobreviveram em forma de “coleções, fundos e acervos, dignos de nele figurarem enquanto escolhas, relíquias, preciosidades, que representam a sociedade que os produziram, mesmo que em fragmentos”, conforme explica em artigo a pesquisadora da Ciência da Informação Icléia Thiesen, do Departamento de História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).

O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), antiga denominação do atual Iphan, foi criado em 1937 quando, pela primeira vez, os arquivos bibliográficos foram citados como parte do patrimônio nacional. Apesar dessa visibilidade ter vindo muito tardiamente, foi um grande avanço para que obras bibliográficas fossem nacionalmente consideradas como patrimônio. Nos centros de documentação, além de bibliotecas, ficam guardados documentos oficiais, manuscritos, correspondências e fotografias. Os livros que compõem os acervos contam a história do país e são representantes de nossa identidade enquanto nação. Pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento e o público mais amplo se beneficiam dessa memória material e histórica, que têm o poder de revelar a resistência do conhecimento – e que tantas vezes sobreviveu a tentativas de censura e deterioração.

Fahrenheit 451: a temperatura na qual o papel do livro pega fogo e queima é o título completo da ficção científica escrita em 1953 pelo escritor estadunidense Ray Bradbury. Na obra, o autor retrata uma sociedade em que os livros são proibidos e os “bombeiros”, em uma cidade em que todas as casas são à prova de combustão, possuem uma nova função: queimar livros. O jornalista e crítico literário Manuel da Costa Pinto, no prefácio à tradução de Cid Knipel, lança a pergunta: “O que aconteceria se os livros fossem incinerados, varridos da face da Terra até o ponto em que o único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse alojada na memória de poucos sobreviventes?”

Fora da narrativa distópica, a incineração de livros aconteceu em diferentes momentos da história. Na antiguidade, o imperador chinês Qin Shi Huang mandou destruir obras consideradas subversivas e, no lado greco-romano, há notícias do lendário incêndio da Biblioteca de Alexandria. Entre os eventos da história recente, na Alemanha, em 1933, nazistas queimaram em praça pública livros de escritores como Thomas Mann, Einstein, Freud e Marx. Na América Latina, Pinochet, durante seu governo ditatorial no Chile, mandou queimar centenas de livros em forma de censura. Essa perseguição continua presente até os dias de hoje, como nos recentes acontecimentos no Brasil. Em março deste ano, a Secretaria de Educação de três estados – Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul – pediu o recolhimento das cópias do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, proibindo a circulação e a leitura desse livro entre centenas de alunos em formação na rede pública de ensino.

Os livros, enquanto objetos materiais, carregam consigo uma memória. Talvez, exatamente por isso, desde o seu surgimento, são perseguidos e, em tempos de disputas políticas, são logo considerados como fonte de subversão. Por esse mesmo motivo, ao integrarem bibliotecas-acervos, possuem a importante função de patrimônio e de presentificação do passado.

Lívia Mendes Pereira é doutora em linguística (Unicamp) e especialista em jornalismo científico pelo Labjor/Unicamp