Por Luis Felipe Miguel

ilustração de Céllus

Como foi possível a vitória de Bolsonaro, em 2018? Os analistas políticos elencam um bom número de motivos – o veto de setores poderosos ao Partido dos Trabalhadores e à centro-esquerda em geral, as intervenções de força que macularam a legitimidade do pleito (como a prisão do ex-presidente Lula), a massiva campanha de desinformação, o efeito da facada de Juiz de Fora. Ainda assim, é chocante pensar que quase 58 milhões de brasileiros julgaram que o ex-capitão, com tão notória ficha corrida, poderia ocupar a presidência da República. Passados quase dois anos e meio, a pergunta é outra, e ainda mais desafiadora. Como é possível que ele permaneça no cargo?

Chegamos ao início de maio de 2021 com a pandemia no elevado platô de 15 a 20 mil mortes semanais, que coloca o Brasil na posição de um dos epicentros mundiais da Covid-19. Até agora, mais de 400 mil brasileiros perderam a vida – e não há luz no fim do túnel, dado o renitente negacionismo e o descaso com a vacinação.

Não é só a pandemia. Ela agravou o quadro, mas desde o início do governo havia voltado a crescer o número dos que vivem em situação de pobreza extrema, alcançando hoje a faixa dos 30 milhões de pessoas. O real é uma das moedas campeãs de desvalorização. Inúmeras grandes empresas estão deixando o país. A renda dos salários caiu vertiginosamente. O efeito de uma “classe média” declinante, em termos numéricos e de poder aquisitivo, é a depreciação do mercado interno, com repercussões em toda a economia.

A devastação ambiental foi acelerada. Dissipou-se a respeitabilidade do país nos foros internacionais. Vastos setores do aparato repressivo de Estado têm sido aparelhados, agindo como milícias a serviço dos donos do poder.

Quem, fora um punhado de capitalistas e de milicianos, pode em sã consciência afirmar que sua vida está melhor com o governo Bolsonaro?

Mas as famosas “instituições”, que insistentemente se diz que “estão funcionando”, se mostram incapazes de deter um governo que deixa um rastro de destruição e que não esconde sua intenção de desfazer tudo o que resta da ordem democrática no país. O campo popular encontra dificuldade para se mobilizar, quando não foca inteiramente nas eleições futuras ou dissipa sua energia com o Big Brother Brasil e tretas assemelhadas. E uma parcela, minoritária mas muito significativa, da população continua aprovando Bolsonaro e sua gestão, a despeito de seu indiscutível impacto nefasto na vida de (quase) todos.

Estes três aspectos – relativa impotência das instituições, fragilidade da mobilização popular, presença de uma base extremista invulnerável aos apelos da razão ou ao impacto da realidade – correspondem à fase final do processo de desdemocratização, que é discutido por cientistas sociais desde o início do século.

De maneira geral, a desdemocratização corresponde à paulatina redução do espaço concedido às decisões embasadas, ao menos nominalmente, no princípio da soberania popular. Está ligada à imposição da ortodoxia neoliberal, com as políticas de austeridade associadas a ela – políticas que dificilmente seriam sustentadas pela preferência majoritária da população, pois, no frigir dos ovos, consistem em transferir renda de trabalhadores e pensionistas para especuladores e rentistas.

O Estado, como diz Wolfgang Streeck, passa a responder antes aos credores da dívida do que aos cidadãos. Para isso, todas as decisões macroeconômicas precisam ser retiradas do âmbito do escrutínio popular. A crescente autonomia dos Bancos Centrais é um sintoma disso.

A desdemocratização, assim, está ligada à perda da capacidade de resistência da classe trabalhadora e de outros grupos dominados (assim como a ascensão da democracia dependeu da pressão destes mesmos setores). Quando se esgota a opção “tecnocrática”, por assim dizer, que vedava a intromissão popular em decisões que seriam baseadas na pretensa cientificidade da economia neoclássica, é possível lançar mão de uma aparente virada.

É a hora de extremistas, muitas vezes catalogados como “populistas de direita”, que fomentam o pânico moral (contra migrantes, socialistas, ambientalistas, feministas, LGBTs etc.), desviando a disputa política para o antagonismo cego e a irracionalidade. No mesmo movimento, as regras de controle do exercício da autoridade política, como a divisão de poderes e o império da lei, são denunciadas como obstáculos à tarefa de regeneração moral que os novos governantes desejariam levar a cabo.

Destroem-se as bases do diálogo entre diferentes e do pluralismo, indispensáveis à convivência democrática, ao mesmo tempo em que a instrumentalização do Estado em favor da minoria rica permanece. A combinação entre política econômica concentracionista e discurso populista encontra vários exemplos, dos Estados Unidos de Trump até o Brasil de Bolsonaro e Paulo Guedes.

O desarranjo político que vivemos, portanto, só pode ser compreendido à luz da desdemocratização – que não é um acaso, mas o projeto das classes dominantes no momento, quando julgam poder se desembaraçar dos custos da democracia, que exige concessões às maiorias. No caso dos países da periferia do mundo capitalista, onde a democracia liberal sempre foi mais frágil e o Estado de bem-estar mais capenga, a violência da desdemocratização é muito mais explosiva. É o que vemos no Brasil.

É claro que não se trata apenas de Bolsonaro. Ele é a etapa final de um processo que o precede. Nos últimos anos, o Brasil se empenhou na demolição rápida, sistemática e integral de tudo o que conseguira construir como nação nas décadas anteriores.

Anulou-se a vigência da Constituição de 1988, que, mesmo com todas as suas ambiguidades, estabelecia um quadro razoavelmente seguro para a competição democrática e a afirmação dos direitos. Reverteram-se as políticas de enfrentamento à pobreza extrema, que tinham rendido frutos inegáveis ao longo dos governos petistas. A arena pública foi paulatinamente tomada por discursos discriminatórios e de apologia à violência que, imaginava-se antes, estariam banidos para sempre – e qualquer possibilidade de debate foi bloqueada pelo uso intensivo das técnicas de produção do pânico moral e de disseminação da “pós-verdade”.

Os marcos deste processo são dois. O primeiro é o golpe de maio e agosto de 2016. A derrubada da presidente Dilma Rousseff marcou, por um lado, a instauração do vale-tudo na política brasileira. Desde então, o que vivemos é uma obediência incerta às regras estabelecidas, definida caso a caso, e portanto uma permanente queda de braço entre poderes, já que as normas que disciplinavam sua coexistência perderam força. Por outro lado, o golpe demonstrou – com a presidência Temer – que vastos setores da classe dominante estavam dispostos a reverter as conquistas dos grupos dominados, por imposição unilateral, sem qualquer esforço de negociação ou convencimento. Derivam daí medidas como o “teto de gastos”, a destruição dos direitos trabalhistas, privatizações e desnacionalização da economia.

O segundo marco, obviamente, é a própria eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, em 2018, num processo eleitoral cujos vícios insanáveis hoje já foram reconhecidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal (sem, no entanto, que disso tenha decorrido qualquer consequência). O eleito, que contou com o apoio determinado, mesmo que nem sempre entusiástico, da totalidade das elites brasileiras, é uma espécie de síntese de tudo o que o país é capaz de produzir de pior. Sua ascensão ao governo é uma importante evidência de que, para seus patrocinadores, a atual etapa histórica é de destruição, não de construção. E nesta tarefa, Bolsonaro, secundado por auxiliares entre os quais se destaca um ministro da Economia igualmente despreparado e truculento, tem sido bastante eficaz.

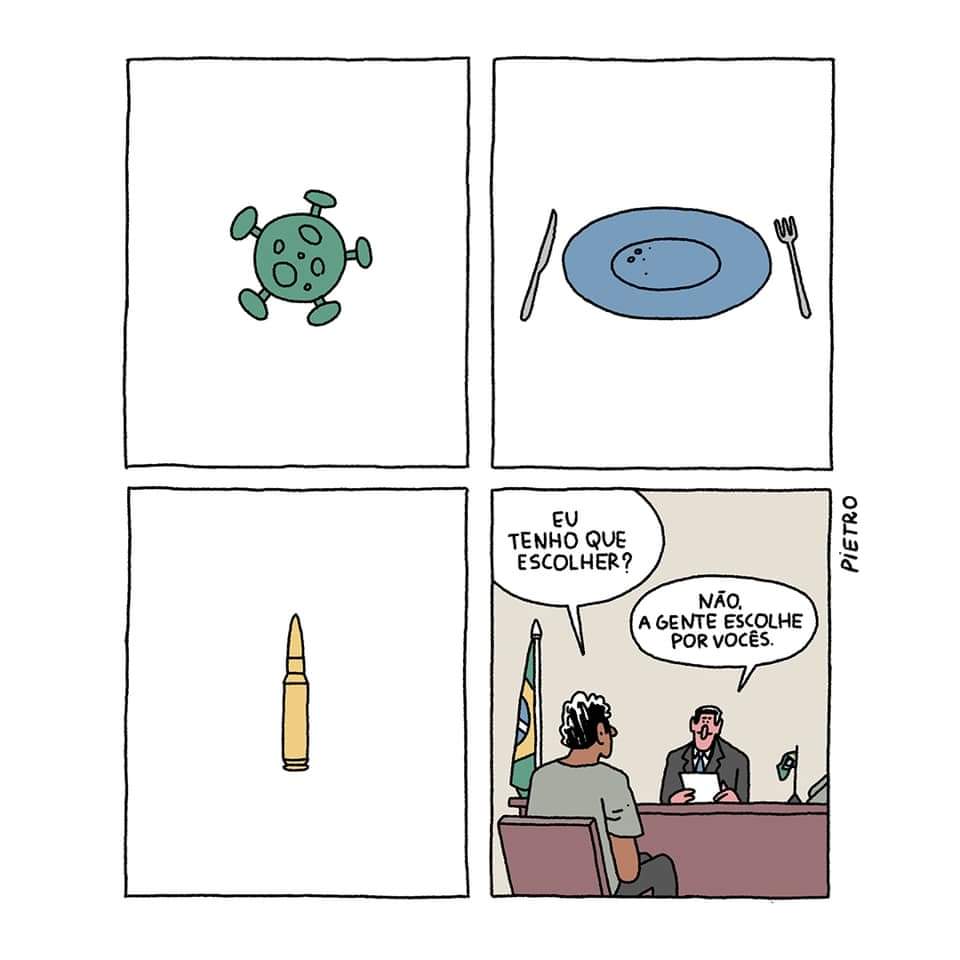

A pandemia do novo coronavírus acrescentou um fator inesperado que contribui para desvelar, com mais clareza ainda, o projeto em curso no Brasil atual. Além do insistente negacionismo e da reiterada aposta em soluções comprovadamente falsas (como a infame cloroquina), o governo opera com a enganosa dicotomia vida versus economia, que lhe permite boicotar as medidas de saúde pública. E que funciona também como profecia autorrealizável. Sem políticas de suporte aos trabalhadores, aos autônomos e aos pequenos negócios, com um “auxílio emergencial” dado de má vontade, intermitente e insuficiente, as pessoas são obrigadas à escolha dramática entre priorizar a saúde ou a subsistência, isto é, entre seguir os necessários protocolos de isolamento social, sem qualquer garantia de renda, ou batalhar pela sobrevivência, expondo-se ao risco de contaminação.

Para o governo, a pandemia é – nas célebres palavras do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles – uma oportunidade para “passar a boiada”, isto é, aproveitar que as atenções estão concentradas na crise sanitária para avançar rapidamente em sua agenda destrutiva. Bolsonaro não se furta a, repetidamente, fazer chacota com as vítimas da Covid e Guedes serve de eco, anunciando, sem pudor, que a morte precoce é uma benção para as contas públicas e que o “equilíbrio fiscal” que ele preconiza simplesmente não comporta qualquer preocupação com a vida do povo.

Há quem ganhe, claro. Os bancos quebram o recorde de lucros trimestre após trimestre e a lista de bilionários brasileiros também cresce. Mas para a esmagadora da população, o saldo é a destruição do presente e a anulação das perspectivas para o futuro.

Certa vez o general Charles de Gaulle declarou que “o Brasil não é um país sério”. Costumamos assumir com leveza a imputação do militar francês. A ausência de seriedade, mesmo a irresponsabilidade, uma certa inconsciência, a propensão pelo piadismo: manifestações de nosso espírito despreocupado e folgazão. Um povo confiante, otimista, à beira-mar.

Mas hoje a interpretação teria que ser outra.

O ritmo do desastre – sanitário, social, econômico, político, ambiental – é grande demais. Serão necessárias décadas para recuperar o que se jogou fora. Além, é claro, das perdas irreversíveis, como as milhares de vidas humanas.

Em Colapso, publicado em 2005, Jared Diamond analisa sociedades que fizeram escolhas desastrosas e produziram sua própria destruição. Se não agirmos já, o Brasil corre o sério risco de se tornar um novo capítulo em alguma edição atualizada do livro.

Luis Felipe Miguel é professor titular do Instituto de ciência política da Universidade de Brasília (UnB), onde coordena o Grupo de Pesquisa sobre Democracia e Desigualdades (Demodê), e pesquisador do CNPq. Publicou, entre outros, os livros O colapso da democracia no Brasil: da Constituição ao golpe de 2016 (Editora Expressão Popular, 2019), Dominação e resistência – Desafios para uma política emancipatória (Boitempo, 2018), Consenso e conflito na democracia contemporânea (Ed. Unesp, 2017), Notícias em disputa – Mídia, democracia e formação de preferências no Brasil (com Flavia Biroli, Contexto, 2017), O nascimento da política moderna: de Maquiavel a Hobbes (Editora UnB, 2015), Democracia e representação: territórios em disputa (Editora Unesp, 2014), Feminismo e política: uma introdução (com Flávia Biroli; Boitempo, 2014) e Mito e discurso político (Editora Unicamp, 2000).