Por Leandro Magrini

O ecólogo e meteorologista David Lapola pesquisa há quase duas décadas o tema das mudanças climáticas e a questão do tipping point da Amazônia – “ponto de não-retorno” ou “ponto irreversível”. Doutor pelo Instituto Max Planck de Meteorologia da Alemanha, onde investigou a questão de modelagem de desmatamento e mudança climática, tem como interesses de estudo os impactos de mudanças climáticas na Amazônia – não só na floresta, mas também sua reverberação sobre sistemas humanos. Neste ano David completou 20 anos do início de suas pesquisas na Amazônia, comemorados durante uma excursão científica com parte de seu grupo para iniciar um novo estudo em regiões que ainda desconhecia – como o extremo oeste da Amazônia brasileira, já próxima da fronteira com Peru e Colômbia.

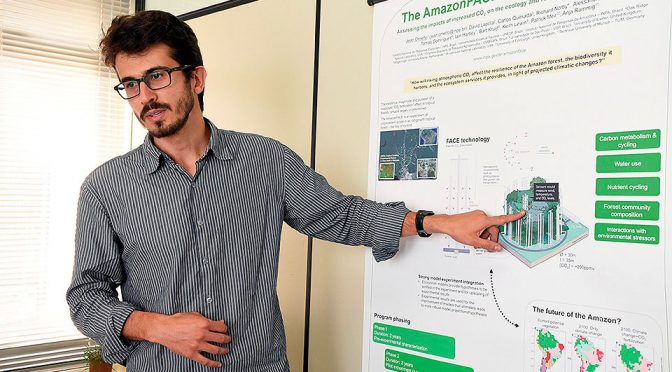

Desde 2017 Lapola integra o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp. Em 2021 recebeu o título honorário de embaixador da Universidade Tecnológica de Munique (Alemanha), em reconhecimento às pesquisas que desenvolve na área de ecologia, em especial o projeto AmazonFACE – um amplo programa de pesquisa de cooperação internacional de longo prazo, que estuda como os níveis de CO2 atmosférico esperados para o futuro afetarão a maior floresta tropical do mundo. Em 2021 o AmazonFACE recebeu o apoio de 2,25 milhões de libras (cerca de R$ 17 milhões à época) da embaixada britânica em um acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia e a Unicamp, o que permitiu os primeiros passos da etapa experimental do programa no final de agosto, e viabilizará o início da primeira fase do experimento no começo de 2023.

Em 2022 Lapola participou pela primeira vez como autor de um relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, contribuindo como colaborador em dois capítulos no volume II do relatório que tratou das Mudanças Climáticas, Adaptação e Vulnerabilidades.

Confira a entrevista realizada para o podcast Oxigênio e publicada aqui. Leia também outra parte desta entrevista em ((o))eco:

Quais as principais novidades/conclusões e sua contribuição para os capítulos em que foi autor, na segunda parte (ou volume) do Sexto Relatório do IPCC (AR6)?

Fiquei muito orgulhoso de ser a primeira vez que eu participei de um relatório do IPCC. O primeiro é o capítulo sobre a América do Sul e Central, que fala muito dos impactos esperados das mudanças climáticas de forma geral para essa região. Tentei trazer uma visão mais equilibrada sobre a questão do tipping point Amazônico, ou às vezes também chamado dieback ou savanização.

É importante lembrar que o IPCC não faz ciência nova, ele revisa ciência já existente. Então como a América Central é mais pobre em literatura científica sobre impacto, vulnerabilidade e mudanças climáticas, o capítulo ficou um pouco mais pobre para essa região. E como há mais literatura para a Amazônia do que para a porção mais ao sul da América do Sul – as áreas de planícies com vegetação de gramínea, como por exemplo na Patagônia –, a Amazônia teve uma cobertura maior no capítulo, uma vez que nosso trabalho acaba sendo muito guiado pelo corpo de literatura que existe. A minha contribuição mais específica foi nessa região de transição da Amazônia com o Cerrado – fornecendo uma visão bem geral desde impactos para a biodiversidade, a própria distribuição dos biomas, os recursos hídricos na região e os impactos para a saúde.

Contribuí bastante nessa visão do tipping-point [amazônico], e também sobre a biodiversidade, principalmente aqui na América do Sul – o impacto das mudanças climáticas sobre a biodiversidade; o que a gente sabe e o que a gente não sabe ainda. Tem bastante buraco nessa área ainda. A própria questão de áreas de proteção de biodiversidade, unidades de conservação: como que a gente vai lidar com isso em um mundo com mudanças climáticas onde a distribuição das espécies pode mudar, mas no qual o limite da sua área protegida continua o mesmo? Como é que a gente vai resolver isso? Já tem alguns estudos discutindo e tentamos trazer a visão desses estudos.

Outra mensagem importante para o Brasil é a questão tanto de biocombustíveis como o conceito que não tem muito paralelo no português que seria algo como florestamento. Uma mensagem forte nesse último relatório é que nós não conseguiremos manter o aquecimento médio global abaixo de 1,5°C se nós não tirarmos ativamente gás carbônico da atmosfera. Uma das maneiras que se fala em fazer isso é o conceito de BECCS – sigla em inglês que quer dizer Bioenergia com Captura e Armazenamento de Carbono. Um exemplo: você tem plantações de cana-de-açúcar e produz energia disso, seja o etanol, seja a energia elétrica ao queimar o bagaço da cana. E quando você queima esse bagaço ou você queima esse etanol – o bagaço é queimado lá na usina; o etanol é queimado no escapamento no motor dos nossos carros e sai o CO2 do escapamento –, você teria que de alguma forma capturar esse gás carbônico para transformá-lo e armazená-lo em algum lugar.

Bom, não existe essa tecnologia ainda em larga escala. Tem só projetos pilotos que dá para contar nos dedos de uma mão, e são todos pilotos. Ou a tecnologia não funciona bem, ou funciona bem mas não tem escala, no sentido de que é muito caro. Você não consegue fazer isso ainda na escala que precisa para tirar todo esse CO2 da atmosfera. Mas se essa tecnologia for desenvolvida, coloca-se muita esperança, digamos assim, de que o Brasil supriria boa parte dessa demanda de produção de bioenergia – pelo menos a produção de bioenergia. Depois, se a tecnologia para capturar o CO2 e armazená-lo vai vir de fora aí é outra história. E é óbvio que isso mexe com o nosso sistema da terra. Será necessário ampliar plantações de cana ou qualquer outro tipo de planta? De onde viria essa energia?

E outra mensagem forte para a gente também é uma outra estratégia para retirar o CO2 da atmosfera que é plantar floresta mesmo onde originalmente não era floresta. E já teve estudo em revista como a Nature polemizando, dizendo que vastas áreas do Cerrado deveriam ser plantadas para virar floresta. Isso aí deixa os ecólogos e o pessoal que estuda Cerrado de cabelo em pé! E, assim…, qual a praticabilidade disso – a gente plantar extensíssimas áreas, tudo de floresta? Há dúvida se isso seria suficiente para retirar todo o CO2 que a gente quer da atmosfera, e se isso seria factível com a questão de titularidade da terra, que é tão complicada nessa região, principalmente ali na transição do Cerrado com a Amazônia, em que há muita grilagem. Como é que você convence os proprietários a plantar floresta de maneira permanente nas propriedades deles, se eles nem têm o título da terra? Como é que a gente inicia esse debate? São questões importantes para o Brasil, mas que ainda estão pouco debatidas como no caso desse florestamento, ou em que a tecnologia ainda não chegou, no caso desse conceito de BECCS.

Já reflorestamento pressupõe que eram locais de floresta. E o reflorestamento de 12 milhões de hectares é um compromisso que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. Essa meta se relaciona com o Código Florestal. Inclusive, tem estudiosos do assunto que dizem que esses 12 milhões de hectares irão recuperar, na verdade, aquilo que a gente perdeu com a revisão do CF em 2012 – ou seja, talvez fique elas por elas. Talvez tenha uma importância muito maior para conservação de recursos hídricos e para biodiversidade, conectando diferentes paisagens, mas esses 12 milhões de hectares são principalmente para recuperar o déficit do Código Florestal – áreas que estão em desacordo ao CF.

Não há dúvidas quanto ao impacto das mudanças climáticas no comprometimento da resiliência da Floresta Amazônica, mas ainda há incerteza em relação a quanto que o desmatamento e a degradação já contribuíram para acelerar a aproximação do tipping point da Amazônia.

Tem estudos que consideram que se a gente ultrapassar 40% [de degradação] ou até mesmo 20% [de desmatamento da Bacia Amazônica], já estaríamos comprometendo essa resiliência da floresta em caráter irrevogável. A gente tem que ser honesto e criterioso; esses estudos ainda apresentam poucas evidências de que esse seria o limiar mesmo. E pode ser que paremos agora o desmatamento – que a gente não ultrapasse nem os 20% de desmatamento [da Bacia Amazônica] – e mesmo assim o tipping point ocorra por conta de mudança climática extrema, e não por conta do desmatamento em si, que entra aí como um agente acelerador do processo.

Mas é claro, tem muita incerteza a começar pelo que vai acontecer com o desmatamento, embora esteja ficando mais evidente essa tendência de secar na Amazônia. Que vai aquecer não é dúvida, mas claro, ainda tem dúvida se serão 2,0°C que vai aquecer na região, ou se serão 5,0°C. E qual será o impacto disso sobre a floresta – a floresta tem capacidade de se adaptar a isso, de se aclimatar digamos, a isso?

Essas são mudanças, diga-se de passagem, que não condizem com um tempo evolutivo. Você falar de décadas para mudança climática não é nada em termos de evolução, certo? Então não dá tempo de as árvores evoluírem, se adaptarem, mas o que pode acontecer é uma reposição de espécies. Como a gente tem grande diversidade na floresta, pode ser que algumas espécies se tornem mais preponderantes, se favoreçam com esse novo clima – o aumento de gás carbônico –, e outras tenham a sua distribuição reduzida. Isso já vem sendo observado até em partes, principalmente no sul da Amazônia, onde está ocorrendo a reposição de espécies com mais afinidade por um clima mais úmido, por espécies com mais afinidade por um clima mais seco.

Alguns estudos recentes têm mostrado que devido ao aumento da área desmatada, algumas regiões da floresta amazônica já são uma fonte emissora de carbono para a atmosfera, como o estudo de Luciana Gatti e colaboradores publicado em 2021 na revista Nature.

Em relação ao estudo no sul da Amazônia que mostra que a floresta já não é mais um sumidouro mas uma fonte de carbono – quando eu falei que a floresta [Amazônica] vem atuando como um sumidouro de carbono, ou seja, absorvendo o carbono [CO2] da atmosfera, eu estou falando de florestas relativamente intocadas. Onde você não tem desmate, onde não tem degradação. E esse estudo conduzido de maneira muito bem liderada pela Luciana Gatti, do INPE, foi feito através de sobrevoos de avião em que foram medidas essas trocas de gás carbônico entre a atmosfera e a superfície. E ali é uma região em que há muitas florestas naturais, mas também tem muito desmate e muita degradação florestal. E aí quando se tem desmate você emite o carbono; quando se tem degradação você emite menos carbono, mas emite também. E naquela região essa conta foi ultrapassada. Está havendo mais emissão [de CO2] – por desmatamento e degradação – do que absorção pela floresta intocada em si.

Mas esse método com avião não consegue separar a contribuição de cada um no balanço de CO2. O quanto a floresta preservada está absorvendo; o quanto o desmate está emitindo; e o quanto a degradação está emitindo. Você só vê a conta total – se ela é positiva ou negativa. E qual é o nível dessa emissão de degradação? Esse é um processo pouco estudado, pouco observado ainda.

Em maio deste ano você esteve com alguns membros de sua equipe em trabalho de campo na Amazônia. Como vocês viram a percepção das pessoas e/ou comunidades visitadas em relação a episódios/eventos climáticos extremos e as mudanças climáticas? Há o reconhecimento dessa relação e quais são os principais impactos e estratégias de adaptação já observados?

Esse é um projeto pequeno, como se fosse um adendo do AmazonFACE. A gente se debruça sobre uma meta específica de um objetivo do desenvolvimento sustentável que é o ODS número 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Tem uma meta específica desse ODS que tenta relacionar a mudança do clima, extremos climáticos, ecossistemas saudáveis e segurança alimentar. Nesse nexo aí que esse projeto entra – um projeto pequeno, auxílio regular da FAPESP. A gente investiga três municípios no Amazonas que formam um gradiente de segurança alimentar: Manaus, uma segurança alimentar relativamente mais alta; Caruari, no centro do estado, uma segurança alimentar mediana; e Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas, fronteira com Peru e Colômbia, que tem uma segurança alimentar mais baixa ou tida como mais baixa.

Essa foi uma primeira viagem. Fizemos uma viagem louca; passar por esses três locais, visitando comunidades específicas. Não podemos dizer que conhecemos tudo nesses locais. Uma viagem de prospecção, para apresentar a equipe, a gente se apresentar, as técnicas do projeto. São todas mulheres, que ainda irão retornar para coletar dados de maneira mais cuidadosa e com calma.

Mas algumas coisas que a gente viu muito interessantes, que estão em linha com aquilo que eu falei das estratégias de adaptação. É claro que essas pessoas estão sujeitas a extremos climáticos, e as estratégias de adaptação para lidar com esses extremos, elas vêm acontecendo já no nível local, só que ninguém está sabendo porque isso não é reportado em lugar algum. A gente não tem, de maneira sistemática, listas de alternativas de adaptação.

Poderia dar um exemplo?

Em Carauari, distante ali umas duas horas de barco da cidade de Carauari, que é uma cidade pequena, tem em torno de 20-30 mil habitantes no Rio Juruá; um rio sinuoso, muito caudaloso também. Tem uma comunidade já dentro da Reserva Extrativista do Médio Juruá, comunidade famosa que vende já há muitos anos produtos para a Natura. Não preciso reportar, assim, as dificuldades que eles vêm passando e tal; como essa relação com a Natura acaba sendo bem delicada, para dizer o mínimo. O que a gente vê nos comerciais da TV da Natura, talvez não seja aquilo. Um dos produtos que eles comercializam é a andiroba, o óleo de andiroba que faz o shampoo, cosméticos e tal. Eles tiveram no ano passado, por conta do La Niña, que já está desde o ano passado na Amazônia – as chuvas acima do normal. Eles tiveram uma cheia muito forte do Rio Juruá. Boa parte dessas árvores de andiroba ficam na área de várzea, que é inundada pelo rio. Só que quando ela é inundada de maneira precoce os frutos caem na água, o tambaqui e outros peixes e animais comem, ou a água leva embora.

Como resultado, eles perderam mais de 90% da safra da coleta de andiroba no ano passado. Imagina o impacto econômico para essas pessoas. Nesse ano eles já falaram pra gente que já sabem que vai ter cheia recorde de novo e eles começaram a coletar a andiroba antes do período usual – antes do pico de queda das sementes das árvores. E claro que isso garante uma colheita menor para eles, mas já é melhor do que ficarem com 90% de perda. Então esse é o exemplo de uma estratégia de adaptação que já vem ocorrendo; de como essas pessoas vão lidar com a floresta sob mudança climática, mas que a gente não sabia, não sabe. Isso não está catalogado, por exemplo. E qual a importância de estar catalogado e você saber isso? Bom, tem outras localidades na Amazônia e até mesmo em outras florestas tropicais que podem se beneficiar de estratégias de adaptação simples como essa, ou mais complexas também, que a gente vai descobrir ao longo desse projeto que vai até o fim de 2023.

Foi uma viagem ótima. Eu não conhecia o Oeste da Amazônia. Eu estava aliás, por coincidência, celebrando 20 anos da minha primeira viagem para Amazônia e como presente fui conhecer o Oeste da Amazônia. É diferente. Você já está a distância de avião de Manaus, fora da zona de influência mais próxima de Manaus. É uma Amazônia mais profunda, onde as coisas têm que acontecer por si só ali, de maneira mais independente de Manaus. E claro, com todos os problemas que isso acarreta. Você não tem internet direito, as distâncias são imensas, mas foi muito recompensador para a gente. Aprendemos muito.

Leandro Magrini é doutor em Ciências/Biologia Comparada pela USP. Cursou especialização em jornalismo científico pelo Labjor-Unicamp e desenvolveu o projeto de jornalismo científico “Divulgação científica para fortalecer a defesa pela preservação da Biodiversidade” apoiado pela FAPESP, bolsa Mídia Ciência, junto ao Labjor.