Por Ana Augusta Odorissi Xavier e Daniel Pompeu

Desmatamento e perda da biodiversidade são grandes riscos

[Imagem: Mayke Toscano/Secom-MT | Fotos públicas]

A destruição do habitat natural de espécies silvestres pelo desmatamento e avanço de fronteiras agrícolas, a caça e pesca predatórias e a introdução de espécies exóticas que competem e arrasam as nativas são alguns dos fatores que levaram o planeta à crise de biodiversidade. Isso aumenta a probabilidade não só de surtos de doenças endêmicas – que surgiram ou se desenvolvem em determinada região – já conhecidas, como malária, dengue e febre amarela, mas também da emergência de microrganismos causadores de doenças desconhecidas, como ocorreu com o novo coronavírus SARS-CoV-2.

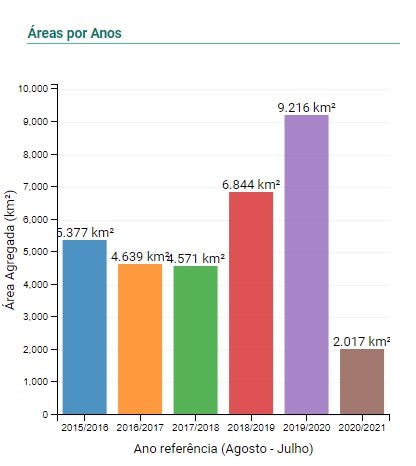

Além da pandemia, o ano vem sendo marcado por episódios extremos de degradação ambiental no Pantanal e na Amazônia, dois dos principais biomas do Brasil, país que detém 20% da biodiversidade do planeta. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apresentados na comissão externa que acompanha o enfrentamento de queimadas no país mostram que os focos de incêndio registrados este ano no Pantanal já superaram toda a série histórica iniciada em 1998, e ainda estamos em outubro. Até o final de setembro, 23% da área do bioma já havia sido queimada. Na Amazônia, o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter) do Inpe, que realiza o levantamento de evidências de alteração da cobertura florestal, emitiu alerta de desmatamento para uma área de 9126 km2 no período de agosto de 2019 a julho de 2020, 35% a mais do que no mesmo período anterior e o maior dos últimos 5 anos.

As florestas tropicais têm diversos ciclos de interação entre espécies em todos os níveis, e qualquer tipo de perturbação altera essa rede. “São áreas que têm muitos mosquitos, muitos insetos hematófagos, muitos animais, mamíferos, aves, ou mesmo répteis que podem ser hospedeiros. Uma perturbação nesta diversidade pode trazer algum vírus silvestre para a população humana”, explica Gabriel Laporta, pesquisador do Centro Universitário Saúde ABC (FMABC).

A pandemia de covid-19 trouxe à tona o risco de doenças provocadas por patógenos advindos de animais silvestres através do processo de spillover – quando um microrganismo causador de doenças consegue passar para seres humanos. Porém, essa não foi a primeira vez: doenças como o HIV, ebola e diversos tipos de influenza, como a H1N1 ou gripe suína, também tiveram suas origens pelo contato entre humanos e patógenos de animais.

“Acredita-se que o SARS-CoV-2 é um vírus descendente de uma cepa que originalmente circulava em morcegos, tendo chegado à população humana através de um hospedeiro intermediário, como o pangolim ou outro animal”, explica Joel Henrique Ellwanger, pesquisador do Laboratório de Imunobiologia e Imunogenética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). De acordo com ele, quanto maior a redução de áreas florestais, a destruição de biomas e a caça a espécies silvestres, maiores serão os riscos para vírus, bactérias e outros microrganismos patogênicos encontrarem um caminho para a infecção de seres humanos.

Ellwanger destaca, entretanto, que nem sempre o spillover resulta em novas doenças humanas, epidemias ou, no estágio global, pandemias. Para se tornarem uma ameaça à saúde pública é preciso que o microrganismo tenha uma característica patogênica – que se manifeste como doença – e também consiga se disseminar facilmente entre a população. A combinação é relativamente rara, mas representa um grande risco quando se manifesta.

Já Gabriel Laporta alerta para as doenças endêmicas já conhecidas, como leishmaniose, malária e dengue que, embora não tenham potencial para se tornarem pandêmicas, também são afetadas pelos processos de degradação ambiental e oferecem grande risco à saúde das populações locais. “O que estamos vendo, e posso falar em relação à malária, é que esse processo de desmatamento inicial sempre vai causar novos surtos, inclusive com potencial de morte ou hospitalização das pessoas que estão nesses locais”, explica.

Desmatamento e saúde

Um estudo de 2019 realizado em parceria com pesquisadores da Faculdade de Medicina do ABC, USP e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) publicado no Malaria Journal analisou a incidência de malária em Rondônia e no Acre e verificou que o número de casos da doença está associado ao nível de desmatamento, mas que essa relação não é linear. Gabriel Laporta, um dos autores do estudo, diz que a explicação está no índice de cobertura florestal e na biologia do mosquito vetor. “A espécie não ocorre em áreas preservadas e em áreas de solo totalmente exposto; é uma espécie de mosquito adaptada a áreas fragmentadas”. Assim, no Acre, estado que possui zonas de mata mais preservadas, o desmatamento aumentou a incidência da doença, pois ampliou as áreas fragmentadas, com cobertura florestal intermediária. Já em Rondônia, no mesmo período de tempo, os casos diminuíram com o avanço do desmatamento, mas porque a área inicial já era desmatada”. Em outras palavras, regiões com maior ocorrência de áreas fragmentadas apresentam maior número de infecções por malária.

De acordo com Cláudia Torres Codeço, docente do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e pesquisadora na área de modelos matemáticos para vigilância epidemiológica, já é possível afirmar que fatores como a perda de biodiversidade e o avanço das fronteiras agrícolas sobre biomas naturais têm impactos na dinâmica de doenças conhecidas como a malária, inclusive ampliando as populações suscetíveis a elas. “Em relação a outras doenças, observa-se um processo de ruralização de doenças antes mais urbanas, como a dengue, cada vez mais prevalente em comunidades periurbanas da Amazônia [áreas onde atividades rurais e urbanas se misturam]”, explica a pesquisadora.

Adiciona-se a esses fatores os efeitos causados pelas mudanças climáticas que, como explica Joel Ellwanger, podem acelerar a perda de biodiversidade e favorecer espécies que se adaptam bem a esses contextos. “Eventos climáticos extremos, como chuvas intensas, podem aumentar o número de locais alagados, contribuindo para a proliferação de mosquitos. Temperaturas médias mais elevadas também encurtam o ciclo de desenvolvimento de algumas espécies de mosquitos, aumentando suas populações”, explica Ellwanger.

Também há mudanças em curso no padrão de transmissão de doenças antigas, como Chagas e leishmaniose. A doença de Chagas consiste na transmissão do protozoário Trypanosoma cruzi ao homem, seja pelas fezes do inseto barbeiro após a picada ou pelo consumo acidental das fezes em alimentos. Quando algumas espécies de barbeiro têm contato com o protozoário presente no sangue de animais silvestres, como tatus, gambás, morcegos ou domésticos, como cães e gatos, se tornam vetores da doença de Chagas.

A presença desses insetos em cidades e grandes centros urbanos foi relatada por pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP em um estudo de 2018, publicado na Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. A pesquisa reúne o levantamento de barbeiros registrados na cidade de São Paulo entre 1999 a 2017: foram 15 ocorrências, a maioria na região Sul, próximas a fragmentos de conservação da Mata Atlântica, como parques e áreas protegidas.

Apesar de aparentemente baixo, esse número indica a possibilidade de colonização desses insetos em áreas altamente urbanizadas. “Apesar de viverem num ambiente selvagem, existem espécies de barbeiro que têm a capacidade de, além de invadir o ambiente urbano, colonizar [esses ambientes]”, explica Jader de Oliveira, pesquisador do Laboratório de Parasitologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara. De acordo com Oliveira, quando as bordas próximas a regiões de área urbana são desmatadas, o inseto acaba buscando fontes de alimentação e abrigo em áreas urbanizadas. Assim, quanto maior a presença desses insetos nas cidades, maiores as chances de intensificar o ciclo da doença.

Vigilância epidemiológica e políticas públicas

Para Cláudia Torres Codeço, é essencial que o fortalecimento de equipes e plataformas de monitoramento de doenças transmissíveis sejam prioridade quando se trata da elaboração de políticas públicas. A pesquisadora coordena o InfoDengue, plataforma da Fiocruz em parceria com a Escola de Matemática Aplicada da FGV, que acompanha as dinâmicas da arbovirose no Brasil de forma contínua. O trabalho depende de uma rede interconectada de municípios e estados que notificam novos casos. Além disso, o sistema também leva em consideração notificações realizadas por meio de redes sociais e a situação meteorológica de cada local. Assim, é possível indicar tendências em determinadas localidades para transmissão da doença.

Sistemas como o InfoDengue permitem uma dinamização do monitoramento de doenças transmissíveis, o que pode ajudar a identificar e direcionar políticas públicas de forma mais ágil no caso de doenças emergentes. “O grande desafio é ser oportuno para a detecção da chegada de novos vírus e isso requer capacidade de investigar de maneira eficiente, o que ainda é um desafio para o país. A modelagem estatística busca em parte preencher essas lacunas, buscando fazer predições a partir de dados incompletos”, explica Codeço. Com a degradação ambiental, as dinâmicas dessas doenças se tornam ainda mais imprevisíveis e demandam maior atenção dos sistemas de saúde e vigilância epidemiológica, explica a pesquisadora.

“Na medida em que o homem destrói o equilíbrio ambiental, o ambiente torna-se mais instável e imprevisível. Nossa tendência é achar que o amanhã será parecido com o ontem, mas o que vemos é que mudanças irreversíveis estão à frente. E o novo normal pode não ser muito agradável”, finaliza.

Ana Augusta Odorissi Xavier é doutora em ciência de alimentos Unicamp e pesquisadora. É aluna do curso de especialização em jornalismo científico do Labjor/Unicamp.

Daniel Pompeu é jornalista formado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). É aluno do curso de especialização em jornalismo científico no Labjor/Unicamp e bolsista do programa Mídia Ciência (Fapesp).