Por Rafael Evangelista

Jornalistas de ciência e comunicadores científicos passaram a ser alvo do mesmo tipo de perseguição que profissionais da informação política já vêm sofrendo há algum tempo. Esses dois fenômenos são correlatos. Alguns divulgadores estão assumindo um protagonismo necessário em defesa da precaução, do cuidado e da vida, acima das demandas de um sistema produtivo que se recusa a parar – a despeito das mortes que produz.

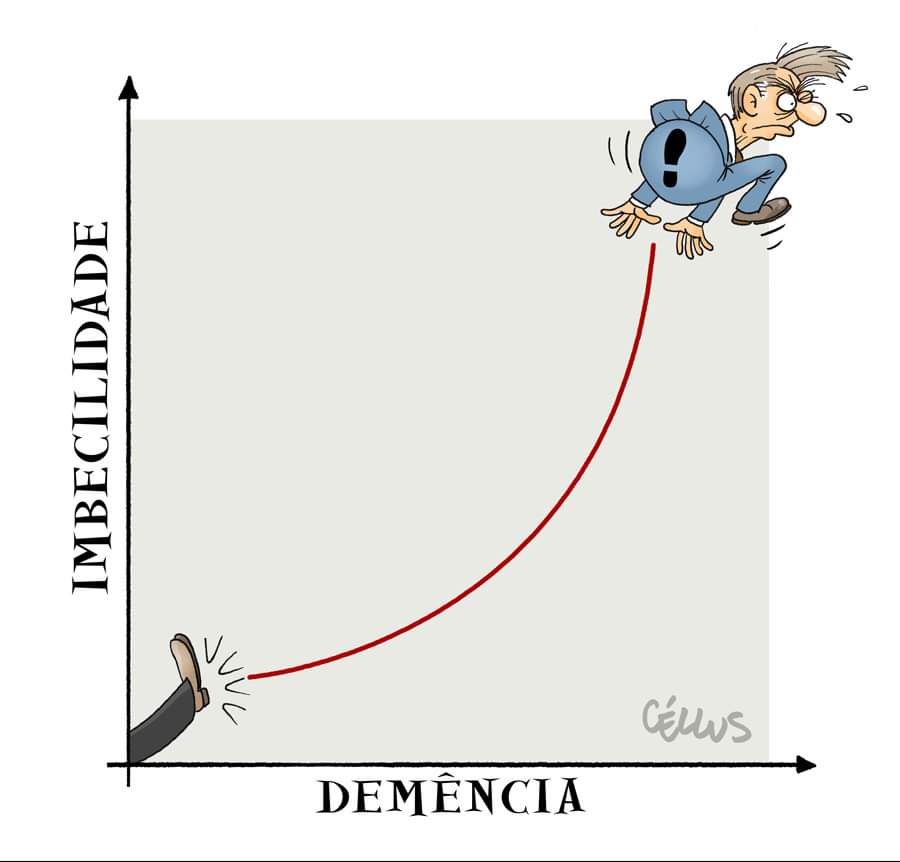

Desde o início da pandemia, aumentaram exponencialmente os ataques a pesquisadores e divulgadores de ciência. Isso aconteceu assim que foram implementadas medidas de distanciamento social e paralisação de atividades, providências recomendadas por autoridades científicas e endossadas e justificadas por divulgadores. Ameaças de violência física, tentativas de invasão de contas em mídias sociais e plataformas, ataques de conotação sexual (misoginia e homofobia), jornalistas de ciência e comunicadores científicos passaram a ser alvo do mesmo tipo de perseguição que profissionais da informação política já vêm sofrendo há algum tempo. O argumento deste texto é que esses dois fenômenos são correlatos.

Na verdade esse ataques, obviamente lamentáveis, são um sinal de que, neste momento importantíssimo, a divulgação científica está cumprindo o seu papel, está falando para além da bolha em que, ironicamente, ela mesma se encontra – uma consequência esperada do seu sucesso. Mais importante, alguns divulgadores estão assumindo um protagonismo necessário em defesa da precaução, do cuidado e da vida, acima das demandas de um sistema produtivo que se recusa a parar a despeito das mortes que produz.

A divulgação científica entrou em rota de colisão com o neofascismo, que hoje é a tropa de choque do neoliberalismo, o qual lhe empresta força, dimensão e proteção. Tornar-se alvo do neofascismo é o que explica os ataques, não o argumento boboca contra a polarização, que mais restaura antigos mitos sobre a ciência e a divulgação do que nos ajuda a entender e navegar pelo cenário. Justamente o contrário, se há algo que imobiliza a divulgação científica, que a torna inerte e lhe retira forças perante a sociedade, é a incapacidade que ela vez por vez demonstra de apontar quando a ciência está sendo instrumentalizada contra o social.

Quando pretende falar de um lugar “neutro”, quando repete o mito de estar acima da política e longe dos corpos que a sustentam e consomem, a divulgação científica acaba iludindo a si mesma de que está assumindo uma posição objetiva. Então, de fato começa a falar pelos objetos, a falar em favor de um sistema mais dedicado a produzir coisas e valor financeiro do que sustentar uma vida decente dos sujeitos. O momento atual é de uma feliz conjunção e enfrentamento, da ciência lado a lado com a vida e a com sociedade, contra os ataques violentos daqueles que a querem calar e que estão a serviço da máquina produtiva que coloca trabalhadores em risco.

Isso não significa demandar uma ciência e uma divulgação panfletária, proselitista ou algo do tipo. É natural que se module a mensagem, que se busque falar para um público diverso, social e politicamente. É parte do esforço de ser o mais abrangente possível. Mas isso não pode nos fazer embarcar na onda da negação da política, que é justamente o efeito que o neofascismo busca produzir, nos deixando tão cheios de dedos que nossa fala perde força e sentido geral. Nem tampouco podemos deixar que nos levem a relutar em condenar o abominável ou examinar racionalmente o que é absurdo, assim o nomeando. A Terra é redonda e isolamento vertical não é eficaz, ponto, o momento não nos dá a liberdade de esperarmos a confirmação de vinte mil experimentos para apontarmos isso.

A intersecção entre o negacionismo da Covid-19 e o negacionismo climático, por exemplo, é brutal e isso não é fortuito. Ao contrário, nos dá pistas para entendermos a raiz do problema. O negacionismo climático só tem espaço na mídia e ecoa por setores não científicos porque responde aos interesses da indústria de combustíveis fósseis, aquela que resiste a alterar a rota de seus lucros. Do mesmo modo, o negacionismo da pandemia se orienta por um neoliberalismo que se recusa a parar. Que, por um lado, pretende restaurar a “normalidade” a todo custo, conclamando as pessoas a irem às ruas. Por outro, busca a criação de um novo normal, acelerado por tecnologias de vigilância e controle social. A vigilância massiva permitiria a continuidade do sistema, ainda que por outros meios, viabilizando uma abertura-distante, pessoas isoladas socialmente que só entram em contato com outras mediadas por sistemas de informação cibernética de comando e controle. Um contato feito de consumo e produção – lembrando que quando desfrutamos de interação nas redes ainda assim estamos produzindo dados que se tornam capital (ver Sadowski, 2019). A aceleração tecnológica e a volta apressada à normalidade perdida são dois lados de uma mesma moeda, que não endereça o que a ciência sociológica e a economia política já apontavam estar na fonte do problema: a desigualdade social e econômica, que inviabiliza os controles sanitários especialmente nos lugares mais pobres (ver Evangelista, 2020, nesta edição).

Alguns setores passam a promover controvérsia (onde não há) porque desejam obstaculizar certas medidas e mudanças necessárias, que são contrárias a seus interesses. E esses setores, que conformam uma aliança conservadora neoliberal-neofascista, atuam numa “língua” e num padrão de comportamento, promovendo conflito, que é diferente das controvérsias costumeiras do meio científico. Historicamente, os grupos radicais, em tempos normais vivendo na margem e na irrelevância, ganham força justamente no momento em emerge uma parceria com os grandes negócios. É a indústria do combustível fóssil, por exemplo, patrocinando negacionistas climáticos que, aos olhos dos neofascistas, aparecem aliados de ocasião e adversários de políticas internacionais globais. Conjunção similar aconteceu no Reino Unido da Era Thatcher. A ascensão do neoliberalismo britânico pode ser explicada em parte pela atração de votos vindos do xenófobo National Front, que aconteceu assim que os conservadores abarcaram o discurso anti-imigração. No microcosmo brasileiro acontece o mesmo: setores conservadores impulsionaram ou foram coniventes com movimentos neofascistas, numa aliança pelos interesses do mercado.

Com força política, os neofascistas vão agir como neofascistas, ou seja, vão entrar no debate público tratando o adversário político como alguém a ser, no limite, fisicamente eliminado. É esse curto-circuito que causa estranhamento aos cientistas e aos divulgadores. A temperatura sobe para além dos acordos civilizacionais.

A divulgação científica está habituada com uma prática de debate que tem duas fontes principais. Uma é emprestada de uma imagem histórica da tradição científica e se dá pela contraposição de argumentos considerados como factuais pelos diferentes campos científicos, posições ancoradas em publicações de respeito. Outra fonte é sua característica de nicho (ainda que para um campo que se constitui como “divulgação” isso seja um paradoxo, isso é um efeito esperado de seu relativo sucesso). Embora a divulgação científica se proponha a falar “para fora”, para o público, ao longo dos anos elas constituiu um fora que é um dentro de si: a sua audiência cativa, que conhece os principais nomes e polêmicas do meio. Essa audiência comunga das mesmas referências dos divulgadores, sendo formada mesmo pelos próprios divulgadores, que prestigiam trabalhos dos colegas de outras especialidades. Natural que seja assim, esse público dá a base mínima de sustentação, mas forma-se uma redoma protetiva cortês e confortável que autovalida o campo.

Não é com essa cortesia que o neofascismo se porta. Sua lógica é a da guerra constante, com adversários sendo transformados em inimigos, devendo ser vencidos (e não convencidos), calados e eliminados. O neofascismo seduz, atrai e busca coesão interna de seu público pelo ódio ao diferente, pela morte; e não pelo encantamento ou pela transformação emancipatória do conhecimento.

Além disso, as redes sociais fizeram da comunicação um palco em que seus agentes se personalizaram e ganharam status de celebridades. Ao novo comunicador não basta fazer seu trabalho com qualidade e receber seu salário no final do mês, ele(a) precisa ser uma estrela que atrai cliques apenas pela menção do nome. Não por culpa ou necessariamente vaidade dos sujeitos pegos nesse processo, mas porque isso é da natureza da nova estrutura do mercado de informação. Antes a produção da informação aparecia como um processo mais coletivo, com os veículos ganhando a linha de frente no imaginário público. Comprava-se o jornal, não o YouTuber. Hoje a fragmentação dos canais levou a uma disputa que reforça a personalização e a exposição de si. Quando tudo está bem a confiança dos sujeitos fica energizada. Mas, na hora dos ataques neofascistas, são esses sujeitos que física e emocionalmente correm riscos. São eles que colocam seus rostos nos avatares.

Dá pra culpar o modelo, no qual as redes sociais são a melhor imagem e as grandes plataformas Big Tech os principais agentes? Dá, criou-se uma estrutura que isola múltiplas iniciativas e favorece uma competição imediatista por cliques em decorrência da exposição. Sem falar no quanto as empresas de tecnologia e informação, com seus algoritmos, impulsionam aquilo que está “quente” ou é “tendência” em detrimento de critérios mais qualitativos. Mas também é preciso reconhecer que a insistência em pensar uma divulgação científica neutra/inerte, como se fosse ela mesma uma “ciência” acima de tudo e de todos, dá a falsa impressão de que é possível fazer comunicação sem política.

Para o problema das plataformas podemos nos mirar pelas experiências históricas. Quando a mídia broadcast surgiu, lá no início do século XX, houve um esforço regulatório importante, fruto de conflitos políticos e de debate na sociedade, que estabeleceu regras tendo em vista a idealização de um debate público racional. Em alguns países, em especial os europeus, essas regras foram muito bem desenhadas e aplicadas, e são países que em geral têm as melhores políticas públicas. Outros, como EUA, até construíram regras importantes de regulação do mercado de mídia, porém essas normas foram gradualmente sendo abandonadas por pressão de grandes grupos econômicos. O mundo já viveu uma onda fascista no século XX e medidas de regulação de mídia foram tomadas também em reação a isso. As nossas ações precisam se inspirar nas experiências exitosas do passado.

Quanto às reações violentas típicas do neofascismo, a solução de curto prazo é se proteger e fortalecer os laços solidários, lembrando que podemos ter divergências, mas o campo anti-fascista é um só – até porque eles nos vêem assim. O que não podemos fazer é nos curvar, deixar de dizer o que é necessário e essencial porque temos medo de desagradar ou parecermos partidários. Ao contrário, a ascensão do neofascismo deve muito à negação da política, muitas vezes um subterfúgio para calar oponentes. A médio prazo temos de enfrentá-los e o primeiro passo é nomeá-los pelo que são. A raiz do problema está nesse pacto obscurecido e obscurantista entre neoliberalismo e neofascismo, ao qual infelizmente foi dada exposição pública por omissão conivente dos que detêm o poder. Tempos de pandemia exigem que não douremos a pílula.

Rafael Evangelista é antropólogo, pesquisador do Labjor e professor do programa de pós-graduação em Divulgação Científica e Cultural da Unicamp. Autor de Para Além das Máquinas de Adorável Graça: cultura hacker, democracia e cibernética