Por Néri de Barros

Guerras são eventos catastróficos. Em decorrência do desenvolvimento tecnológico, as mais terríveis aconteceram no século XX. A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) teve tantos mortos que nunca se saberá seu número exato. Talvez 80 milhões, sendo 50 milhões civis. Entre suas muitas atrocidades se destaca a carnificina do cerco de Stalingrado. A este respeito, a escritora ucraniano-bielorussa, Svetlana Aleksiévitch anota, em A guerra não tem rosto de mulher, um depoimento curioso: “Não me lembro de gatos nem de cachorros na guerra, lembro dos ratos… Nem no pior filme eu vi mostrarem como os ratos saíam da cidade antes do fogo da artilharia. Isso não foi em Stalingrado… Foi ainda perto de Viazma… De manhã, bandos de ratos andavam pela cidade em direção ao campo. Eles farejavam a morte. Eram milhares… Pretos, cinzentos… As pessoas olhavam horrorizadas para esse espetáculo sinistro e se apertavam contra as casas. E exatamente na hora em que os ratos sumiram da nossa vista começou o bombardeio. Os aviões atacaram. No lugar das casas e dos porões só restou uma areia pedregosa.”

Os ratos admitiram antes dos seres humanos que a vida não era mais possível na região de Stalingrado. Porque a população da vizinha Viazma não se retirou como eles? Porque não ouviram a voz de um presumível instinto? Certamente havia entre as pessoas mais interposições entre os fatos e o instinto do que nos ratos. Essa interposição pode ser chamada de “civilização”, ou seja, o apego a um modo de vida ligado a edificações que expressam a cultura humana (cidades, casas, prédios, localidades administrativas, hospitais, escolas, bibliotecas, fotografias, mobília, enxovais, documentos etc) e a delegação de decisões fundamentais a sujeitos especializados (presidentes, prefeitos, generais etc). Esse padrão humano se manifesta também na banalidade cotidiana. Delegar nos permite o ilusório conforto de desfrutar de nossas vidas individuais. Os ratos de Viazma mostram como delegar inteiramente nossa segurança a instâncias de autoridade pode ser perigoso. O que sentimos pode ser posto em diálogo com aquilo que sabemos? Nunca tivemos acesso tão rápido a tanta informação e nunca fizemos tão pouco uso dela. Simplesmente temos nos sabotado como espécie quando se trata de fazer as perguntas certas…

No conto “No colo da vitória”, que integra a coletânea Dez de dezembro, do escritor norte-americano George Saunders, sofremos com o drama vivido por dois adolescentes de cerca de quinze anos. A linda menina que abre a porta para um homem perturbado que pretende estuprá-la e matá-la, e o vizinho que assiste a tudo confuso. No conto, as crianças estão sozinhas em suas casas. Saunders conduz a narrativa mostrando o que pensam pouco antes da chegada daquilo que era, para os dois adolescentes de classe média, o inesperado. Na cabeça da menina, preocupações com o baile de aniversário e o planejamento das reações às manifestações previsíveis dos rapazes. Na cabeça do menino, a ansiedade gerada pelas demandas paternas, sendo uma das mais importantes não sujar o chão da sala. O conto é o registro preciso da incapacitação produzida pela educação que conferimos a nossos filhos. De certa forma Saunders mostra que nosso mergulho na “civilização”, ou seja, na rede de uma sociabilidade complexa e refém do materialismo e da autoridade, nos afastou do caminho da racionalidade que a própria ideia de “civilização” preconizava. O conto mostra por meio das duas crianças a nossa falta de futuro, ou a possibilidade de estarmos destruindo nosso futuro enquanto espécie porque não somos mais capazes de nos pensar enquanto sociedade.

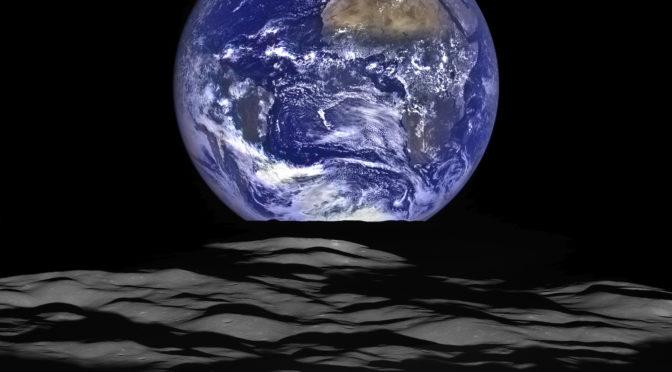

O texto de Saunders situa no campo sociológico o que também acontece no campo ambiental: nossa incapacidade de pensar de forma a promover o que deveria ser nossa preocupação fundamental, as condições de vida para a sobrevivência de nossa espécie. As sociedades humanas sempre refletiram coletivamente sobre seu ser e seu propósito. A modernidade deixou de fazê-lo e, nesse contexto, nossa habitual delegação de responsabilidades se tornou verdadeiramente catastrófica. Sabemos que os problemas ambientais hoje são graves e que não estão asseguradas as condições para a perpetuação de nossa espécie e talvez de mais nenhuma outra em nosso, até o momento, belo planeta azul. E o que fazemos a respeito?

Cientistas e pensadores não são imunes a essa letargia. Somos como as crianças desorientadas – ou mal orientadas – de Saunders. Queremos que o planeta persista, mas não queremos olhar para ele. Se olharmos, teremos de fazer algo e nossas prioridades fazem com que nos consideremos inábeis para isso.

A cultura moderna é excludente. Temos falado muito a esse respeito. No entanto, damos pouca atenção à exclusão que atinge seu paroxismo com a modernidade e que corresponde a nossa incapacidade de perceber o óbvio: nossa condição de seres naturais, dependentes de condições delicadas sobre as quais temos poder de destruição, mas não de criação. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que resumem a Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, são um manifesto pela reintegração do homem com sua condição natural sem ruptura com o desenvolvimento tecnológico. No entanto, neles essa tecnologia está subordinada ao respeito aos direitos humanos, única alternativa para que se torne efetivamente sustentável.

Recentemente, uma pós-doutoranda sob minha supervisão, nascida na Rússia e sempre em visita a sua terra natal, me disse que não há mais baratas em Moscou. Sim, também fiquei surpresa e descrente. A razão disso não é bem conhecida [clique aqui para saber mais] . Alguns acreditam que se deva aos efeitos da profusão de redes de transmissão de sinal para celulares na cidade. De fato, Moscou não tem problemas com a qualidade de seus sinais de celular devido à incomumente densa rede de transmissão que corta a cidade. Algo, certamente, muito bom para os celulares! Mas ninguém espera uma pergunta séria sobre o desaparecimento das baratas de Moscou. Logo, não teremos respostas sérias…

Fiquem nossas fobias satisfeitas com a possibilidade de desparecimento desses insetos incompreendidos, ou não, o fato é que as baratas de Moscou me fizeram lembrar os ratos da batalha de Stalingrado. Há algo a aprender com essas situações? Eu me pergunto o quão fundo pode ir nossa alienação em relação ao mundo natural no qual, de fato, nossa existência está baseada. O conceito de biodiversidade sintetiza o aprendizado científico de que a vida está associada de forma tão profunda que a extinção de uma espécie significa o desaparecimento de muitas outras e, a partir de certo ponto, de todas. Como todas as formas de vida decorrem da mesma interação entre fatores físicos e ambientais associados a mutações, a complexidade da vida depende das associações e quando elas se rompem múltiplos pontos da cadeia se enfraquecem.

Dos três exemplos mencionados acima, o que se destaca é nossa absoluta incapacidade de fazermos perguntas que chamo aqui de “antecedentes”, ou seja, perguntas feitas antes que algo aconteça, no caso, antes da catástrofe. Tomando o conto de Saunders como modelo, podemos pensar quais as perguntas maduras que temos de fazer diante de um mundo duro e instável? Sem nos aplicarmos a esse tipo de pergunta não estaremos prontos para dar as respostas certas aos sinais que percebemos e aos quais não respondemos simplesmente porque nossos instintos estão bloqueados pelos imperativos sociais da “civilização” que, como no caso das guerras, não calculam perdas humanas. Preferimos morrer ou deixar morrer a nos expormos aos riscos sociais (vergonha, humilhação) de uma decisão desesperada. E é exatamente esse o ponto em que estamos – um planeta inteiro que diante de sinais catastróficos se recusa a reagir, a lançar mão da compreensão que seus instintos proporcionam.

Continuamos a viver como se pudéssemos transformar a Terra em Coruscant, o atordoante planeta-cidade da saga Star Wars que não dispõe de um fiapo sequer de terra nua para uma flor. Como Star Wars, a rigor, não é uma obra de ficção científica, seus idealizadores não precisam se confrontar com dados científicos. Assim, nessa fantasia, Coruscant é possível. Mas algo como Coruscant não pode existir nem mesmo na teoria, tendo em vista a cadeia de destruição de formas de vida necessária à sua existência. A despeito dessa verdade encontrada em qualquer curso de formação elementar, é com olhos de fábula que olhamos para o nosso planeta. Agimos em função de duas premissas falsas que se tornaram hegemônicas na cultura mundial a partir do século XVI: a de que a ciência e a tecnologia seguem um caminho natural inexorável e aquela de que a ciência e a tecnologia poderão sempre resolver os problemas que causam. Desse ponto de vista, Coruscant certamente seria possível, mas não é! Assim, prosseguimos cimentando os ecossistemas, abrindo ocos fabulosos no seio da terra, matando animais marinhos e terrestres para descartar nosso lixo, destruindo a água que bebemos com dejetos, envenenando nossos alimentos e destruindo o meio ambiente para produzi-los etc.

O fascínio pelo poder, o respeito à autoridade mesmo quando opta pela ignorância ao invés da sabedoria, a vergonha da exposição pública de nossos sentimentos mais profundos nos ameaça. O complexo de edificações que a tecnologia “futurista” rouba ao mar em Dubai é uma insanidade evidente, uma vez que nessa região a temperatura pode atingir 60 graus celsius em algumas décadas. Mesmo assim, o desejo de conhecer a maravilha tecnológica abafa qualquer crítica, por mais razoável que seja. Da situação se depreende que: morar em Dubai é uma moda passageira ou a ideia da elite é que um ar-condicionado pode resolver tudo. As doenças do trabalho decorrente da exposição ao sol inclemente já são um problema em outros lugares. Não serão em Dubai? O desemprego crescente certamente favorecerá uma solução! Roupas que podem chegar a se estabilizar a 6,5 graus a menos de temperatura do que as atuais já são uma realidade em desenvolvimento. Mas por quanto tempo serão uma “solução”?

Lembro que outros planetas já foram bacanas como o nosso. Carl Sagan, o físico e divulgador científico norte-americano, estudou em seu doutorado o efeito estufa em Vênus, onde a temperatura é de mais de 400 graus celsius. Portanto, faz tempo, sabemos das consequências do aquecimento atmosférico diante do qual não temos feito as perguntas necessárias antes da catástrofe. Enquanto isso, continuamos britanicamente discutindo o tempo – uns preferem o frio e outros o calor – e ignorando o clima que muda agressivamente. Onde estão as perguntas? Afinal por que a diferença de temperatura entre dias e noites diminuiu tanto? Por que as plantas estão florescendo em meses diferentes daqueles a que nos habituamos a admirá-las? Porque Moçambique, que está fora da zona de ciclones, foi atingido por dois desses fenômenos devastadores em um intervalo de pouco mais de 30 dias? Por que Portugal, na mesma situação, foi atingido em outubro de 2018 por um fenômeno semelhante? Por que a frequência de tempestades com raios aumentou? Por que as turbulências aéreas em céu claro estão mais longas e recorrentes? Estes são sintomas de um cenário global do qual todos já somos testemunhas. A terra treme e os reatores de Fukushima lançam água da refrigeração dos reatores no mar. Esses não são problemas do Japão, de Moçambique e de Portugal, são problemas planetários que exigem que tenhamos uma consciência planetária. Estamos nos preparando para ela? Preparamos nossos filhos? À espera do espanto precisamos impor as perguntas que a situação exige antes que se tornem inúteis.

O cálculo feito hoje sobre perda de espaço urbano com o aumento do nível do mar devido ao degelo é absurdo. A questão a fazer é: podemos sobreviver sem esse gelo? Sem ele, como ficam o ar que respiramos e a temperatura do mar que ainda ajuda a controlar os efeitos do aquecimento planetário? Um pequeno resumo dos eventos climáticos extremos que se sucedem: muito frio, muito vento, muito calor, muita chuva. Será que há alguém que ainda não percebeu que estão acontecendo? O mínimo que essa sucessão permite prever é a destruição da camada fértil dos solos – resultante de milhões de anos de interação entre fatores físicos e biológicos.

Isso já aconteceu: o fenômeno climático conhecido como Dust Bowl, que atingiu as Grandes Planícies de Estados Unidos e Canadá nos anos 1930. Após a devastação da cobertura natural da região para fins de exploração agrícola, uma seca de oito anos e gigantescas tempestades de areia se impuseram. A remoção do sistema natural que retinha o solo e promovia as precipitações causou um desastre que não deveria ter sido esquecido. O filme Interestelar – este sim uma obra de ficção científica – se baseia nos registros fotográficos impressionantes desse fenômeno para ilustrar o final da crise ambiental que, na película, resulta no abandono do planeta. Se já aconteceu e deram um jeito, poderemos fazê-lo de novo, certo? Não necessariamente! No início do século XX o controle da situação foi possível porque se tratava de um fenômeno local. As dimensões globais dos fenômenos atuais tornam as soluções mais difíceis e delicadas.

Como agir para a mitigação dos problemas ambientais de modo a garantir um novo equilíbrio sem desastre sócio-ambiental? É evidente que o problema demanda a coalizão de muitos especialistas, o envolvimento dos cidadãos, mas, sobretudo, a cooperação entre as diversas culturas humanas tendo em vista que o abismo próximo resulta de uma forma de interação cultural hegemônica com o meio ambiente. Uma nova cultura se faz necessária.

Ninguém se importa com as baratas de Moscou. Nesse quadro de desinteresse, haverá espaço para algo mais? Seremos capazes de colocar a tempo questões que antecedam o silêncio humano como o que se deu diante da marcha dos ratos por ocasião da Batalha de Stalingrado? Os foguetes de Elon Musk não irão nos salvar, e se acontecer um milagre e forem superados os enormes desafios técnicos e biológicos para as viagens espaciais de longa distância e para a construção de acampamentos em planetas com outras condições ambientais, ainda assim é certo que não vão carregar ninguém que não esteja na sala vip da exploração terrestre.

O escritor Joseph Roth, nascido na Galícia – entroncamento entre Rússia e Polônia – e morto em 1939, quatro meses antes do início da Segunda Guerra Mundial, foi capaz de perceber no êxodo judaico para o oeste da Europa nas primeiras décadas do século XX o anúncio das atrocidades futuras. Diante disso, considerou: “Quando acontece uma catástrofe, a comoção leva as pessoas próximas a serem solícitas. É esse o efeito das catástrofes violentas. Parece que as pessoas sabem que são efêmeras; entretanto, é tão difícil para os vizinhos tolerarem as catástrofes crônicas que, pouco a pouco, as catástrofes e suas vítimas lhes [sic] tornam indiferentes, quando não desagradáveis.” (Judeus em exílio)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos em dezembro do ano passado, foi um resultado tardio do ideal de felicidade humana que os revolucionários de 1789 acreditavam residir na igualdade, na liberdade e na fraternidade. Desde então, temos alguma clareza do que sejam a igualdade e a liberdade. O que observamos, no entanto, exige que a fraternidade se torne objeto do mesmo apego e esforço de compreensão. Precisamos apostar na fraternidade para que a humanidade se mantenha no primeiro estágio de reação à catástrofe, descrito por Roth.

Precisamos nos perguntar: o que posso fazer a respeito, agora?

Para a corajosa e inteligente Greta Thunberg, que fez as perguntas “antecedentes” e não tem vergonha de encarar a responsabilidade trazida pelas respostas.

Néri de Barros Almeida, doutora em história social pela USP, é professora titular do Departamento de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e diretora executiva de Direitos Humanos da Unicamp. Realizou pesquisas de pós-doutorado nas universidades do Porto (Portugal), Lyon 2 e no Centre Nationale de la Recherche Scientifique (França).