Por Ignacio Amigo e Leonardo Fernandes

O relançamento de um marco da etnologia brasileira dos anos 1940 revela um dado alarmante: a diversidade das línguas indígenas vem diminuindo com o passar dos anos. Entenda como as populações nativas lutam para preservar seu legado cultural.

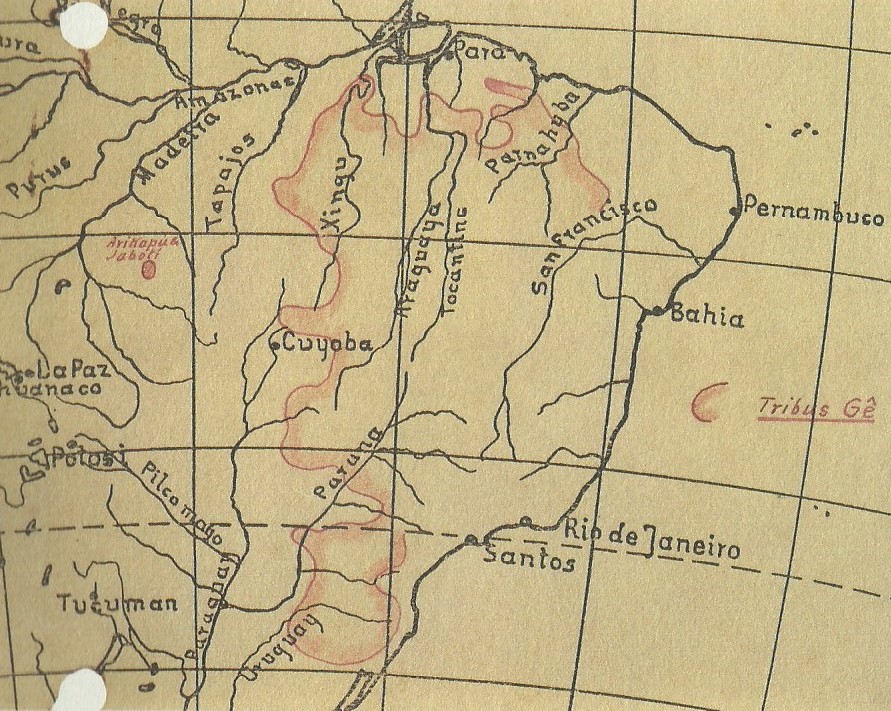

Foi a contragosto que Curt Nimuendajú produziu sua obra mais importante, o Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes. Concluído em 1944, esse marco da etnologia brasileira abrange 900 referências sobre etnias e línguas indígenas, uma síntese de todo o conhecimento registrado sobre as populações nativas entre os séculos XVI e XX. Para o pesquisador alemão, porém, o trabalho era a constatação de que chegava ao fim uma parte da sua vida que o enchia de satisfação. Depois de passar 40 anos convivendo com os índios, ele teria que abandonar “de uma vez e para sempre a vida no sertão” devido a recomendações médicas.

“Parece-me impossível que eu não veja mais os campos dos Canellas, banhados pelo sol, nem as matas sombrias dos Tukuna. Mas terei de conformar-me, tratando de começar uma nova vida”, lamenta Nimuendajú na carta enviada ao amigo antropólogo Robert Lowie, em 6 de novembro de 1943.

Ao final daquele mesmo ano, ele aceitou o convite do Museu Nacional do Rio de Janeiro para realizar uma série de trabalhos, sobretudo de tradução, anotações e revisão de seus manuscritos. A “aposentadoria” forçada não foi acompanhada de descanso. O etnólogo desenhou o mapa de quatro metros quadrados à mão livre, traçando os dados minuciosamente em nanquim sobre o papel fosco e denso. Nimuendajú passava cinco horas por dia debruçado sobre sua mesa, só parando quando as dores nas costas não davam mais para suportar. Em quatro meses, concluiu a tarefa.

Detalhe: essa era a terceira versão do documento que o pesquisador começava do zero. A primeira foi produzida para o Smithsonian Institution, em 1942, e outra para o Museu Paraense Emilio Goeldi, em 1943. Por causa das limitações técnicas da época, o mapa ficou restrito a pesquisadores dessas instituições, só sendo lançado em versão impressa pela primeira vez em 1981.

Setenta anos depois, o Mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes ganhou em setembro uma versão digital. Produzido pela equipe técnica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), o Museu Paraense Emílio Goeldi, o Museu Nacional/UFRJ e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a reedição é apenas a primeira fase do projeto Plataforma Interativa de Dados Geo-históricos, Bibliográficos e Linguístico-culturais da Diversidade Linguística no Brasil.

O objetivo é transportar o mapa do plano vertical para o tridimensional: uma ferramenta de busca fornecerá informações sobre localização de grupos indígenas, rotas migratórias ou classificação de famílias linguísticas, por exemplo. Além disso, serão disponibilizados na íntegra os documentos utilizados como referência pelo autor.

“Nimuendajú foi um dos primeiros a tentar romper com essa lógica colonizadora, que refutava os grupos indígenas como cidadãos brasileiros. Ele trouxe luz ao quase total desconhecimento que tínhamos a respeito dessas populações autônomas que vivem no território brasileiro. E o seu legado não se resume à importância histórica, é um documento que reflete os nossos tempos. Graças a ele é possível traçar o avanço das frentes desenvolvimentistas, como agronegócio e mineração, pelo êxodo dos grupos indígenas no território nacional. O fácil acesso a esses dados só tende a melhorar os estudos de impacto sociocultural e ecológico sobre as populações e terras indígenas”, define o antropólogo Marcus Vinícius Carvalho Garcia, membro do Inventário Nacional da Diversidade Linguística do Iphan e um dos coordenadores do projeto, ao lado do professor Jorge Lopes da UFPA.

Descaso histórico

Quando Curt iniciou seu trabalho cartográfico, não só as tribos indígenas, mas o Brasil ainda era pouco conhecido em sua vastidão territorial. Entre 1905 e 1945, ele fez cerca de trinta expedições no território brasileiro, ora a serviço do Museu Nacional, do Paulista, do Paranaense, ora para os museus estrangeiros, de Gotemburgo, Dresden, Hamburgo, Leipzig, para o Carnegie Institute ou para a Universidade da Califórnia. Assim o etnólogo identificou, catalogou e datou o ano ou século no mapa em que foi registrada cada tribo, cerca de 1.400, classificando-as também de acordo com suas línguas.

Nascido em 17 de abril de 1883 na cidade alemã de Jena, Curt Unkel migrou para o Brasil em 1903, aos 20 anos. Em 1906, ao conviver com os Guaranis do interior de São Paulo, foi rebatizado por um pajé como Nimuendajú, que pode ser interpretado como “aquele que soube abrir o seu próprio caminho neste mundo e conquistou o seu lugar”. A sua morte, entre os índios Tukúna, em 10 de dezembro de 1945, aos 62 anos, comprova que Nimuendajú achava que sua missão permanecia urgente e que não estava completa.

A extinção das línguas indígenas é um fantasma que sempre assombrou o Brasil. Um dos casos mais notáveis foi o nheengatu, uma língua baseada no tupi antigo surgida no contato entre os primeiros viajantes europeus e as populações indígenas da costa brasileira e de grande parte da Amazônia. Foi a língua geral de comunicação no período colonial até ser banida e perseguida pelo governo de Marquês de Pombal, a partir de 1758.

Até mesmo a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN) – precursor da atual Fundação Nacional do Índio (Funai) –, não levava em consideração o legado cultural dessas populações. Instituído em 1910, o órgão governamental visava tanto à proteção quanto à integração dos índios, formando colônias agrícolas que se utilizariam da mão de obra encontrada pelas expedições oficiais. A ideia defendida era que o destino do indígena era a integração à sociedade, fadado a se tornar trabalhador rural ou proletário urbano.

Hoje em dia, a Constituição de 1988 dedica um capítulo específico aos direitos indígenas (Título VIII, Da Ordem Social, Capítulo VIII, Dos Índios) com preceitos que asseguram o respeito à organização social, aos costumes, às línguas, crenças e tradições. O texto constitucional também diz que o Estado deve “proteger as manifestações das culturas populares, inclusive indígenas” (Art. 215) e garantir “o respeito à utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (Art. 210). Mas a realidade ainda é outra.

O Brasil figura entre os países de maior diversidade linguística. Estima-se que, atualmente, são faladas mais de 200 línguas. A partir dos dados levantados pelo Censo IBGE de 2010, calcula-se a existência de pelo menos 170 línguas ainda faladas por populações indígenas. O professor e pesquisador da Unicamp Wilmar D’Angelis, em entrevista à Agência Brasil, estimou que durante os próximos 40 anos poderiam se extinguir uma média de uma língua por ano, e advertiu que cerca de 100 línguas têm menos de mil falantes.

Escolas indígenas: precarização da educação

Desde o final da ditadura militar no Brasil (1964 – 1985), o estudo das culturas indígenas se tornou bandeira de luta para a preservação das línguas e tradições desses grupos. Apesar de a Constituição Brasileira garantir às populações indígenas uma educação diferenciada, com escolas próprias e que o ensino da língua seja parte do currículo, ainda estamos longe do ideal. Um relatório do Ministério Público Federal de 2015 destaca que a educação nas escolas indígenas é “de baixa qualidade e essencialmente irregular”, apontando como problemas comuns a “ausência de escolas, professores indígenas, material didático e merenda escolar”.

À falta de insumos e pessoal se soma a situação de precariedade do professorado indígena. Organizações indígenas denunciaram recentemente que apenas 21,3% dos professores das escolas indígenas são concursados ou efetivos. Embora o Conselho Nacional de Educação determinasse já em 1999 que os estados devem criar carreiras de magistério indígena e de professorado indígena, assim como realizar concursos públicos indígenas, a lei só foi implementada numa pequena minoria de estados. A consequência é que o professorado indígena acaba desenvolvendo o seu trabalho em condições de instabilidade laboral e discriminação trabalhista.

As precárias condições nas escolas se refletem no baixo número de indígenas que finalizam o ensino superior. De acordo com dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) publicados no jornal O Globo, em 2014 só 0.63% dos graduandos das universidades federais eram indígenas. A série histórica mostra que, apesar do aumento de alunos negros e de baixa renda nas faculdades federais, a presença indígena vem diminuindo.

Célia Xakriabá conhece de perto o dia a dia da educação indígena. Nascida na tribo Xakriabá, no município de São João das Missões (MG), ela é representante da Rede de Juventude Indígena e desenvolve políticas educacionais indígenas na Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Mas foi do outro lado do quadro negro, como aluna em uma escola indígena, que ela aprendeu que outro modelo de ensino era possível e necessário.

“Ainda se pensa a educação intercultural de uma forma inferiorizada, superficial e que não se abre realmente para conhecer a diversidade. É preciso que o sistema de ensino dê um passo adiante e entenda que na escola indígena é importante aprender o ritual. Eu estou falando do conhecimento de nossos anciões, que não têm o domínio do letramento. Se a escrita é a tentativa de traduzir o pensamento, valorizar a oralidade é uma importante flecha lançada para atingir nosso objetivo”, define Xakriabá durante debate realizado no Mekukradjá – Círculo de Saberes, evento que reuniu em São Paulo, em outubro, artistas, lideranças indígenas e pesquisadores ao redor do tema Língua, Terra e Território.

Ela defende o uso do cotidiano das crianças nas tribos como aliados na construção do conhecimento dos estudantes. “Por que não trabalhar a forma geométrica das pinturas corporais para ensinar matemática? São detalhes que fazem a diferença. A nossa luta é para amansar esse instrumento de aculturação que é a escola e ‘indianizar’ esses espaços”, conta.

Subversão tecnológica

Cientes das limitações e omissão do poder público, as comunidades indígenas vêm se organizando para proteger as suas línguas. Um fenômeno importante neste cenário é a utilização de novas tecnologias, como a internet, e da subversão de fenômenos culturais ocidentais, como a música pop, o cinema e a literatura, para propagar a sua cultura. Exemplos dessas manifestações culturais são o festival de cinema indígena Cine Kurumim, ou o site Kanghág Jógo – primeira página web totalmente em língua indígena.

Nessa linha, um dos projetos culturais mais bem-sucedidos é a Rádio Yandê, uma emissora online que se define como “a primeira web rádio indígena brasileira”. Para Anápuáka Muniz Tupinambá, fundador e coordenador da Radio Yandê, a ideia foi criar um meio que amplificasse vozes de diferentes culturas indígenas, mas sem traduzir o conteúdo. “Tradução para nós é colonização” diz.

“Tudo o que era feito com indígenas na área de comunicação era feito por não-indígenas, pelo ponto de vista deles, por organizações não governamentais”, explica Anápuáka. “Não era o indígena fazendo, não era ele pensando por ele, não era ele agindo pelo seu ponto de vista cultural”.

A Rádio Yandê faz parte de um movimento mais amplo baseado numa comunicação sem atravessadores, a “etnomídia”. Em poucas palavras, a etnomídia define-se como uma forma de apropriação dos meios de comunicação pelos povos.

“A etnomídia indígena tem o conceito de que só pode ser feita por indígenas. Ela não é uma comunicação de massa, ela não é formatada, tipo tem padrões que você tem que seguir e só funciona se for naquele padrão”.

Apesar de não ser uma comunicação de massa, a rádio tem mais de 2 milhões de ouvintes em 80 países, um exemplo do poder das novas tecnologias para espalhar cultura. Porém, Anápuáka ressalta que as tecnologias são fundamentalmente ferramentas, e o seu poder reside na forma como são utilizadas. “Uma faca de pão serve para passar manteiga ou para matar. Você pode utilizar um drone para transmitir as imagens ao vivo no momento em que está acontecendo uma retomada, onde fazendeiros e pistoleiros estão atacando os indígenas. Utilizar a arma do colonizador para nós mesmos. Enquanto meio sempre será positivo, agora temos que ver como nós vamos utilizar isso de forma sensível à nossa própria existência. Você também pode utilizar tudo isso para o mal, é só querer”, adverte.

Ignacio Amigo (@IgnacioAmigoH) é doutor em biologia molecular e aluno do curso de especialização em jornalismo científico do Labjor/Unicamp

Leonardo Fernandes é formado em jornalismo (UFPA) e e aluno do curso de especialização em jornalismo científico do Labjor/Unicamp

Veja também, por Ana Paula Palazi: