Por Samuel Ribeiro dos Santos Neto e Mateus Bravin Lopes

Pesquisadores expõem como determinada terminologia reflete as relações da humanidade com a natureza

[Imagem: Composição de Samuel Ribeiro dos Santos com foto de Freddy Zarco (ABI) – Fotos Públicas]

A ideia de que natureza e ser humano estão sempre se afetando não é recente. Afinal, há quase 2500 anos Platão já escrevia sobre as consequências do desmatamento na Grécia. Mas é nos debates ambientais das últimas décadas que surge o termo “serviços ecossistêmicos”, fazendo referência àquilo que os ecossistemas trazem de benefício para nós. Amplamente utilizado por cientistas e ambientalistas, o termo também tem seu lado controverso e já sofreu críticas. Estaria a natureza a “serviço” do ser humano?

Em 1997, um artigo publicado na revista Nature pelo economista estadunidense Robert Constanza e outros doze pesquisadores sublinhava a necessidade de conservar os ecossistemas e o impacto que a sua degradação traria ao bem-estar humano. O texto, porém, chamava a atenção no modo pelo qual fazia isso, estimando um valor monetário de 33 trilhões de dólares para o conjunto de todos os serviços ecossistêmicos do planeta, entre eles a produção de alimentos, a polinização, o suprimento de água e a regulação do clima.

“Por um lado, isso é interessante porque permite equiparar com uma medida que as pessoas conhecem, o dinheiro. Por outro lado, cria uma armadilha”, comenta a bióloga Alice Ramos de Moraes, doutora em ecologia e pesquisadora colaboradora do Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas (Leme) da Unicamp. O risco é o de que se possa reduzir os ecossistemas a algo substituível por dinheiro, ainda que esse não fosse o objetivo do artigo na Nature.

Moraes, que em sua tese de doutorado pesquisou uma região rural do interior de São Paulo, afirma que a noção de serviços ecossistêmicos é uma lente para analisar as relações do ser humano com a natureza a partir de interações que se retroalimentam. Um exemplo são os efeitos da pecuária extensiva (criação de animais em grandes áreas), que tende a substituir a vegetação nativa por gramíneas e favorecer a erosão. “Isso diminui a fertilidade do solo, e o gado que está pastando não terá uma produtividade tão boa”, explica. Na tentativa de recuperar a produtividade, o pecuarista amplia ainda mais a área de pasto, o que reforça o problema.

“É um sistema de manejo que gera uma degradação dos serviços, dos solos, das águas, da produção de alimento pela pecuária”, comenta Moraes. Pesquisas como a dela e as demais produzidas no campo dos serviços ecossistêmicos buscam avaliar esse tipo de cenário complexo e possibilitar a criação de alternativas para relações humanas mais sustentáveis junto aos ecossistemas.

Um primeiro marco

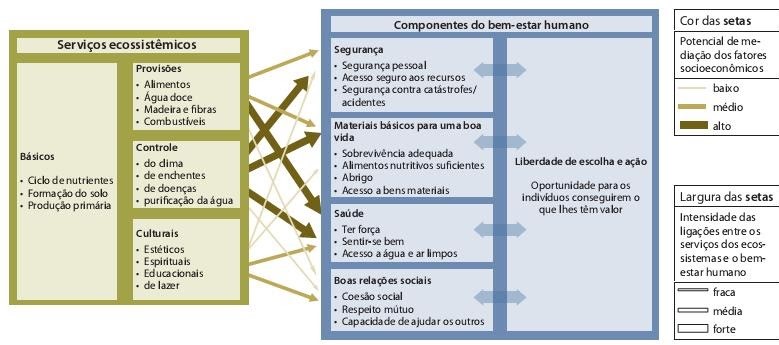

Um momento importante na difusão do termo serviços ecossistêmicos ocorreu em 2005, com a publicação do relatório da Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millenium Ecosystem Assessment), encomendada pela ONU. O programa avaliou os impactos do ser humano no meio ambiente e focou nos ecossistemas, na depredação dos recursos naturais e em formas de conservação e uso sustentável da natureza.

A avaliação foi feita em escala global, regional, nacional e local, e contou com a participação de 1360 especialistas. “Eles estabeleceram um marco conceitual que deixava explícito que nosso bem-estar depende diretamente do bom funcionamento dos ecossistemas”, explica Moraes.

O marco em questão classifica, de um lado, os serviços providos pelos ecossistemas e, do outro, o bem-estar humano beneficiado por deles. Posteriormente, essa centralidade no ser humano e na chave de leitura econômica da natureza seria um dos aspectos criticados no âmbito da IPBES (Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos), criada para ser um “IPCC da biodiversidade” e orientar as políticas públicas dos países com foco na sustentabilidade.

Apesar dos limites apontados, a ideia de serviços ecossistêmicos já circula nas políticas ambientais e é usada no mundo todo. “Por ser um conceito focado no ser humano, uma interpretação equivocada pode levar a essa ideia da natureza nos servir”, comenta Moraes. “Mas, mesmo com as limitações, o termo traduz essa dependência que nós temos dos ecossistemas e da natureza”, conclui.

Pachamama, serviços e controvérsias

O auge das controvérsias sobre o termo serviços ecossistêmicos se deu nos debates para definir o marco conceitual da IPBES, ocorridos em 2013 durante a segunda plenária do órgão. As críticas apontavam sobre o teor economicista da palavra “serviços” e sobre a primeira proposta de marco, baseada na avaliação de 2005, reforçavam a necessidade de se contemplar outros saberes na análise.

“Há culturas indígenas que atribuem personalidade a rios, montanhas, elementos que têm uma existência própria e um valor intrínseco. Não necessariamente aquela montanha “gera alguma coisa”, mas ela orienta toda uma cosmologia”, explica o cientista social Ricardo de Almeida Marchiori, mestre em filosofia pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP com foco em antropologia da ciência.

“O IPBES tem várias forças-tarefa, e foi na força-tarefa para conhecimentos indígenas e locais, com antropólogos e representantes desses conhecimentos, que começaram os tensionamentos”, relata o pesquisador, que fez um estudo documental dos debates do marco conceitual.

A estrutura de forças-tarefa da IPBES vem na esteira daquilo que ela se propunha desde sua fundação em 2012: contemplar diversas vozes e engajar o maior número possível de atores sociais e governamentais. “Essa era uma estratégia da plataforma para ter legitimidade e para que o relatório não caísse no vazio”, conta.

No decorrer da plenária de 2013, a delegação da Bolívia foi uma das protagonistas do movimento para incluir outras visões de mundo no marco. À época, o país era governado por Evo Morales e já se declarava oficialmente um Estado plurinacional, colocando as populações indígenas no centro da vida política. Sendo a IPBES uma arena da ONU que precisa de consenso nas deliberações, foi impossível ignorar a demanda.

“Eles não abriram mão de falar de Pachamama, da mãe natureza, de tentar colocar esse espaço de uma natureza que não simplesmente gera serviços, mas tem uma relação direta com nosso modo de vida”, explica Marchiori.

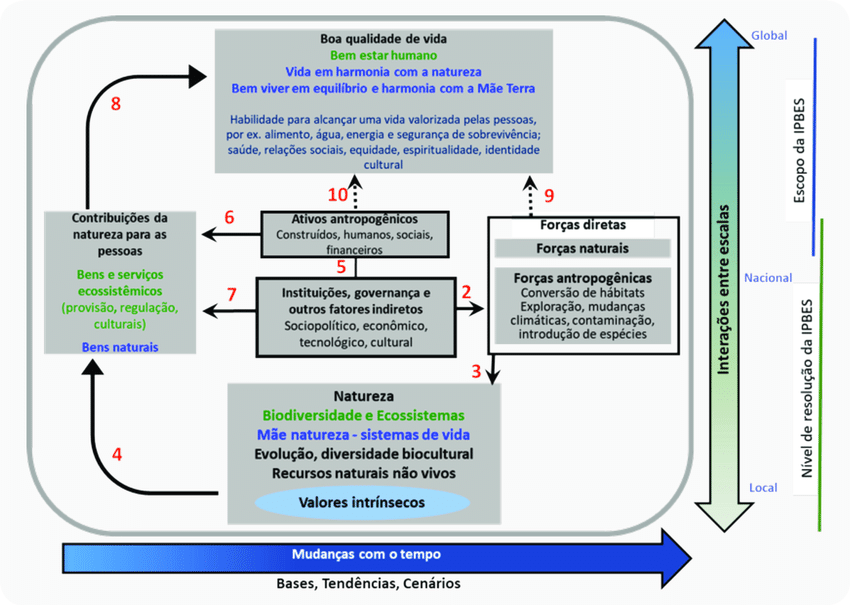

A pedra de Roseta da natureza

O debate levou à formulação final do marco conceitual, que foi ampliado para comportar várias perspectivas. As novas caixinhas do quadro passaram a conter não apenas os conceitos científicos usuais das ciências ambientais (em verde), como bens e serviços ecossistêmicos, mas também conceitos alternativos (em azul) que dialogam com saberes indígenas e tradicionais, como bens naturais (em inglês, nature’s gifts). Junto do bem-estar humano, foi incluída a ideia de viver em equilíbrio com a Mãe Terra.

No alto das caixas, foram incluídos termos mais amplos (em preto) para comportar essa pluralidade, como é o caso de benefícios da natureza para as pessoas (posteriormente alterado para contribuições da natureza para as pessoas, em 2017, com a compreensão de que elas não são sempre benéficas). “Os serviços ecossistêmicos foram rebaixados no marco e deixaram de ter pretensão universal. Foi uma forma de acomodar quem era crítico e quem achava ser um conceito válido”, comenta Marchiori.

Apesar da relevância das críticas à noção de serviços ecossistêmicos dentro do IPBES, o pesquisador ressalta a necessidade de se entender a complexidade por trás do termo e daqueles que o defendiam durante o debate conceitual. “Quando se fala que bilhões de dólares são perdidos com a morte de abelhas, é possível levar a discussão para outras esferas e combater interesses de mercado”, explica.

Em artigo publicado por representantes da IPBES no periódico Plos Biology, o marco final foi apresentado e comparado à pedra de Roseta, artefato arqueológico egípcio que foi crucial para o estudo dos hieróglifos. A ideia é a de que o novo quadro permitiria uma tradução ou intercâmbio entre os diferentes saberes, levando à compreensão da natureza e de nossas relações com ela.

Para Marchiori, o marco conseguiu atingir seu objetivo de contemplar as várias vozes que participaram de sua construção. “Os conhecimentos indígenas tiveram espaço, não foi algo pró-forma. Eles conseguiram entrar, participar e influenciar o marco conceitual”, avalia. “Acho que isso já é relevante”.

Samuel Ribeiro dos Santos Neto é mestre em educação física pela Unicamp. Atualmente é aluno do curso de especialização em jornalismo científico no Labjor/Unicamp e bolsista do programa Mídia Ciência (Fapesp).

Mateus Bravin Lopes é graduado em audiovisual e cursa graduação em letras: português e alemão pela USP. É aluno do curso de especialização em jornalismo científico no Labjor/Unicamp.