Para psicólogas , a Covid-19 e o isolamento social causaram aumento da violência doméstica, sobrecarga de trabalho e diminuição da produtividade

Por Eliane Comoli e Karen Canto

Quando os primeiros países começaram o isolamento, a ONU Mulheres lançou um alerta mundial, advertindo autoridades políticas, sanitárias e organizações sociais sobre a forma como a pandemia da Covid-19 e o isolamento social poderiam afetar as mulheres – tanto através da sobrecarga de trabalho como através do incremento dos índices de violência doméstica e diminuição de acesso a serviços de atendimento. De fato, dados recentes, apontam aumento de 22% nos casos de feminicídio no Brasil, segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), entre os meses de março e abril. Já a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo IBGE, aponta que cerca de 7 milhões de mulheres deixaram seus postos de trabalho no início da pandemia, 2 milhões a mais do que o número de homens na mesma situação.

“O documento da ONU aponta que, na história da humanidade, toda crise social atingiu com mais intensidade as mulheres”, observa Simone Mainieri Paulon, psicóloga, professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A pesquisadora também coordena o projeto Clínica Feminista na Perspectiva Interseccional da UFRGS, no qual acompanha mulheres em situação de vulnerabilidade e, desde o início da pandemia, percebeu que as mulheres sofreriam um grande impacto. Nesta entrevista, Simone com a participação da psicóloga Marília Jacoby, especialista em Atendimento Clínico e Mestre em Psicologia Social que coordena o projeto Clínica Feminista juntamente com Simone P, analisam os intensos impactos da pandemia na vida de mulheres.

A realidade do home office imposta pela pandemia poderia, em princípio, ser considerada uma situação amena, afinal, trabalhar de casa poderia ser considerado um ganho. Passados mais de quatro meses, quais os efeitos desta nova realidade?

Marília Jacoby: Sem dúvidas que, com o ritmo acelerado da vida moderna, trabalhar de casa pode trazer benefícios para a qualidade de vida, com melhor otimização do tempo dedicado às atividades laborais e às demandas familiares e domésticas. Contudo, esta é uma realidade que precisa ser relativizada a partir de marcadores que resultam em diferentes atividades e condições de vida desiguais entre as mulheres.

Considerando as mulheres que podem manter suas atividades profissionais de forma remota e permanecer em isolamento, o modo repentino como a exigência do home office ocorreu trouxe dificuldades adicionais. As famílias precisaram adequar espaços privativos para trabalho e estudo. Além disso, existe a lógica da produtividade a qualquer custo. Se não tivermos cuidado para estabelecer fronteiras claras entre o horário de trabalho e o tempo para demais instâncias da vida, o trabalho pode acabar tomando um espaço excessivo e indevido. Neste sentido, temos ouvido relatos de mulheres que somaram à carga horária de suas atividades em ambiente virtual, todo trabalho doméstico, as atividades escolares dos filhos e os cuidados com parentes idosos que estão isolados. Além disso, mulheres ainda se deparam com as cobranças para não negligenciar os cuidados com a própria saúde e aparência física.

Há que se ter cuidado para não cair na cilada de que o home office implique disponibilidade absoluta, pois a tendência é que todo dia fique com cara de segunda-feira. Manter uma rotina organizada, procurar estabelecer limites entre trabalho e rotinas familiares, preservar espaços para contatos afetivos e cuidados pessoais, parece ser a saída mais salutar e produtiva. E, principalmente, baixar as exigências sobre si mesmas pretendendo dar conta do mundo em um momento em que esse mesmo mundo está de pernas para o ar.

De acordo com o que vocês têm verificado na clínica ou em pesquisas, o isolamento social é sentido de forma diferente para homens e mulheres? Em caso afirmativo, é possível traçar uma relação com o machismo estrutural?

Simone Paulon: Sim, o impacto é maior nas mulheres e isso está ligado ao machismo estrutural. A sobrecarga e acúmulo de funções, a carga mental invisível, a violência doméstica e de gênero são produtos históricos da cultura patriarcal e machista na qual nos encontramos.

As discrepâncias entre o tempo dedicado por homens e mulheres às atividades domésticas é abissal. Segundo dados do IBGE de 2018, antes da pandemia as mulheres já dedicavam o dobro de horas semanais ao trabalho doméstico e/ou cuidado com pessoas, se comparado aos homens.

A pesquisa recente “Sem parar: o trabalho e a vida das mulheres na pandemia” (realizada pela ONG “Gênero e Número” e pela Organização Feminista “Sempreviva”), concluiu que entre as 2.641 mulheres entrevistadas, 47% afirmaram ser responsáveis pelo cuidado de outra pessoa: 57% são responsáveis por filhos de até 12 anos, 6,4% afirmaram ser responsáveis por outras crianças, 27% afirmaram ser responsáveis por idosos e 3,5% por pessoas com alguma deficiência. Essa pesquisa fornece elementos importantes para olharmos as dinâmicas sexistas do cotidiano dos domicílios, e compreendermos que a pandemia pôs em foco a intensificação e o aprofundamento de dinâmicas de desigualdade que estruturam a sociedade brasileira e são sentidas no dia a dia das mulheres.

A violência de gênero também se agravou no contexto da pandemia. A situação de isolamento físico intensifica, por exemplo, a masculinidade tóxica e uma resposta violenta ao conflito.

Um indicador interessante são os serviços de disque-denúncia (como o 180). A Itália, que iniciou o isolamento social mais cedo, registrou um aumento de 161,71% nas denúncias entre os dias 1º e 18 de abril, de acordo com órgãos oficiais. O serviço argentino teve um aumento de 39% na segunda quinzena de março. No Brasil, o aumento foi de 14% no primeiro quadrimestre, com o ápice em abril, registrando aumento de 37,6% em relação ao ano anterior. Isso equivale a 37,5 mil denúncias apenas nos quatro primeiros meses.

É preciso, ainda, contextualizar que mesmo antes da pandemia, o Brasil já era o 5º país do mundo no índice de feminicídios, há anos figura entre os piores em termos de desigualdade de renda e é considerado o país que mais mata pessoas LGBTQI+.

Atentas a esses desafios, desde o mês de março começamos a nos organizar para um possível auxílio emergencial a mulheres em situação de violência doméstica durante a quarentena. Transformamos as atividades presenciais do então recente projeto “Clínica Feminista na perspectiva da Interseccionalidade” em atividades remotas, e, junto à ONG Themis – Justiça de gênero e Direito Humanos – disponibilizamos canais de escuta sistemática – tanto em grupos como individualmente – às mulheres que trazem marcas desta desigualdade.

Através dos canais no Facebook e Instagram oferecemos espaços de acolhimento e promoção de saúde mental, e também orientações elementares (como o funcionamento dos canais de acesso à justiça e dos serviços da rede pública de atendimentos na área de saúde e justiça), dicas culturais e possibilidades de encontros remotos. É importante que as mulheres em situação de vulnerabilidade por violência doméstica não confundam o isolamento físico com isolamento afetivo e busquem contatos sociais que rompam seus sentimentos de solidão e sofrimento individual.

A dificuldade da mulher na obtenção de reconhecimento, títulos e postos semelhantes aos dos homens é histórica. Essa invisibilidade tem sido atribuída ao preconceito, machismo e poder controlador. Qual o impacto da pandemia na vida da mulher-mãe quanto à produtividade e progressão da carreira?

Simone Paulon: O que temos percebido é a repetição de uma condição histórica, num contexto atípico. Com a pandemia, a tendência é que este quadro se agrave e isto já tem aparecido, por exemplo, na diminuição do número de artigos científicos submetidos por mulheres em relação àqueles submetidos por homens nesse período. Levantamento recente do projeto brasileiro Parent in Science indica que 40% das mulheres sem filhos e 52% das mulheres com filhos não concluíram seus artigos neste período, contra 20% e 38% de homens na mesma situação. A média de manuscritos tendo mulheres como primeira autora foi de 37% entre 2016 e 2020, mas caiu para 13% neste 1º trimestre de 2020.

Vivemos em uma sociedade na qual as mulheres ainda recebem, em média, 30% a menos que os homens para desempenho de uma mesma função de trabalho, e que ocupam menos de 1/4 de cargos de liderança ou chefia, seja no serviço público ou privado.

Outro indicativo da cultura colonial-racista-patriarcal no mundo do trabalho, diz respeito às crescentes desigualdades observadas em carreiras que já foram tradicionalmente masculinas. Um exemplo clássico é a carreira jurídica. Quando se avalia a distribuição de bacharéis de direito na magistratura, os números são assustadoramente desiguais. As mulheres são apenas 35,9% dos membros da magistratura, percentual que diminui nos cargos mais altos do Poder Judiciário: no estágio inicial da carreira (juiz substituto) 42,8%, Juízas Titulares diminui para 36,6%, Desembargadoras 21,5% e Ministras de tribunais superiores somente 18,4%.

Todos esses dados indicam que as desigualdades que já existiam no campo de trabalho se agravaram com a crise econômica resultante da pandemia.

Muitas mulheres abandonaram o trabalho ou os estudos por não terem ajuda no cuidado com filhos ou porque passaram a ser cuidadoras de familiares idosos. Nesse contexto, que marcas a pandemia deixará nessas mulheres?

Marília Jacoby: Este é um ponto muito importante que ratifica a necessidade imperiosa de que nossa leitura e estratégias de intervenção estejam pautadas pelo reconhecimento das desigualdades sociais e das desigualdades de gênero que nos atravessam de forma tão contundente enquanto sociedade. É preciso que exercitemos cotidianamente o reconhecimento de nossa ‘localização’ no social e o modo como se conformam os marcadores de raça, gênero e classe em nossas realidades pessoais e nas realidades das mulheres que escutamos.

Assim como assinalamos anteriormente preocupações com os impactos da sobrecarga nas mulheres em trabalho remoto e circunscritas ao circuito das demandas domésticas e familiares, também não podemos deixar de enxergar os privilégios que se escancaram no contexto da pandemia (privilégios que operam como construção histórica e social de longa data). Para muitas, infelizmente, a proteção do isolamento não foi opção. As urgências do cotidiano e das necessidades básicas imperaram, expondo-as de variadas formas, reiterando para essas mulheres a marca do desamparo, da ausência de proteção social e de políticas públicas efetivas.

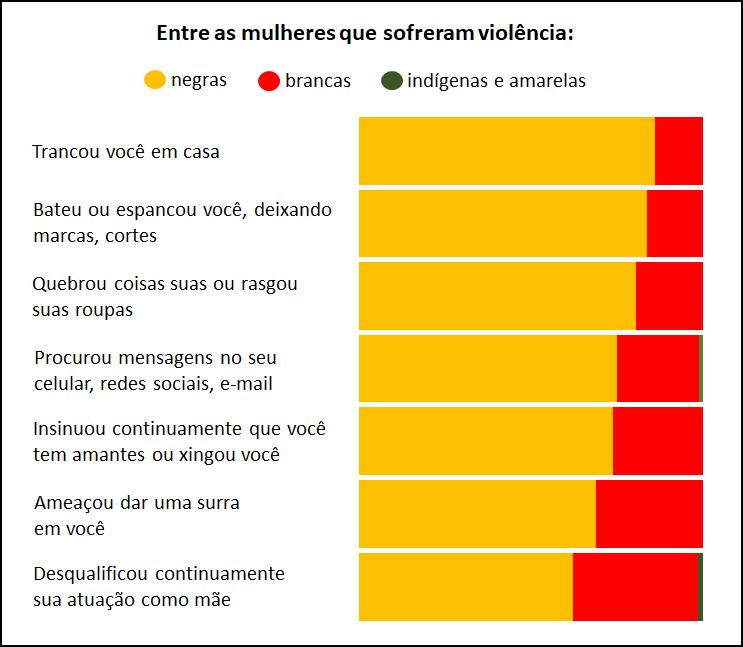

O racismo é uma marca histórica pungente no Brasil e temos nas mulheres negras sua face mais atroz, estando elas na condição de maior vulnerabilidade social e psíquica. Construir frentes de trabalho que atuem de modo incisivo no enfrentamento ao racismo deve ser condição primária de uma atuação clínica feminista.

Baseado no trabalho da Clínica Feminista é possível inferir as perspectivas que as mulheres têm sobre a vida e os espaços que elas ocuparão após a pandemia? E o que as mulheres podem fazer coletivamente para enfrentar as dificuldades que o futuro pós-pandêmico reserva?

Simone Paulon: O que mais têm nos impactado desde que iniciamos os grupos com mulheres em situação de vulnerabilidade é a capacidade organizativa e solidária que elas rapidamente desenvolvem para lidar com as inúmeras adversidades. Contrariando a caricatura competitiva, o que vemos são mulheres aprendendo a cuidarem de si para se fortalecerem mutuamente e seguirem cuidando de quem depende delas. Mulheres inventando formas de sobrevivência cotidiana que vão desde a troca de farinha nas janelas até movimentar redes imensas de doações de cestas, confecção de máscaras e busca de conexões com gente do país todo para ampliarem seus limites de cuidar.

Essa generosidade e capacidade de organização podem ser os mais importantes aprendizados que a pandemia nos trará. Mas isso precisa ser potencializado, apoiando coletivos feministas, transformando concretamente os espaços de representação política em espaços de todos, apoiando candidaturas de mulheres negras – as mais atingidas pelas desigualdades do país – e cobrando das instituições públicas o devido investimento nas políticas sociais que vêm sendo violentamente desmontadas.

É uma verdadeira reprodução da violência que o patriarcado já imputa às mulheres, ao longo da história, que segmentos estatais responsáveis pelos direitos da mulher, pela defesa de direitos humanos, de saúde pública e de educação inclusiva, incluindo as políticas afirmativas, venham sendo sistemática e planejadamente desconstituídos no processo de recuo democrático que vivemos no Brasil. O enfrentamento às violências de todas as ordens, marcadamente as violências de gênero, não se dará sem uma ruptura radical com a lógica colonial, racista e machista que estrutura nossa sociedade. Contudo, os pilares dessa sociedade estão tardiamente abalados, pois quando as mulheres vão às ruas é a potência da criação que pede passagem. E como nos ensinou Angela Davis: “Precisamos nos esforçar para erguer-nos enquanto subimos”. Em outras palavras, devemos subir de modo a garantir que todas as nossas irmãs e irmãos subam conosco.

Eliane Comoli é bióloga, mestre e doutora em Neurociência pela USP, docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP e aluna do curso de especialização em jornalismo científico Labjor/Unicamp.

Karen Canto é graduada e mestre em Química pela UFRGS, doutora em Ciências pela Unicamp, aluna do curso de especialização em jornalismo científico Labjor/Unicamp e bolsista Mídia Ciência (Fapesp).