Por Carlos Orsi

O uso da ficção científica para falar mal da ciência e dos cientistas é uma prática consagrada pela história, comum até os dias de hoje e que não deve ser subestimada. Os mitos bíblicos do fruto proibido e da torre de Babel, não raro, espreitam por detrás do foguete brilhante, do robozinho simpático e da pistola de raios.

A ficção científica (FC) costuma ser vista como um gênero de exaltação da ciência e da tecnologia. Das famosas “previsões” tecnológicas de Jules Verne – o submarino, a máquina voadora – às armas e equipamentos dos heróis espaciais, quem lança um olhar superficial sobre a FC, em todas as mídias, tende a encontrar um encantamento, às vezes ingênuo, com o poder da máquina e do conhecimento. Mas este é apenas o olhar superficial.

Quem procura um pouco abaixo da superfície não demora em encontrar uma forte corrente conservadora e obscurantista, principalmente nos produtos de ficção científica voltados para o consumo popular. Em Tarzan dos macacos, de 1912, o cientista, professor Porter, é um pobre idiota que precisa ser salvo, seguidas vezes, pelo homem-macaco, que por sorte está interessado em sua filha, Jane. Em seu conto “O céu anterior”, de 1961, a brasileira Dinah Silveira de Queirós postula um astrônomo do futuro que fica aturdido ao receber mensagens da estrela de Belém.

No filme Tarântula, dirigido por Jack Arnold em 1955, a ambição desmedida de um cientista irresponsável libera uma aranha antropófaga gigante. Esse filme, assim como diversas outras películas de monstro da mesma época, se vale de um trio central de personagens composto pelo cientista, que é ou o vilão (como em Tarântula), ou coadjuvante (por exemplo, em O mundo em perigo, de Gordon Douglas, 1954); uma mulher inicialmente fria e distante, que pode ser a filha (Mundo em perigo) ou a assistente (Tarântula) do cientista; um “homem comum”, um tipo durão e cheio de coragem e bom senso, que vai conquistar o coração da mocinha, salvando-a da frieza estéril da ciência, enquanto caça artrópodes ou lagartos gigantes nas horas vagas.

Em 1960, na edição número 8 da revista em quadrinhos Tales of suspense, Stan Lee, um ano antes de criar o Quarteto Fantástico, produzia uma história em que a Terra é salva da colisão fatal com um planeta errante – que a ciência proclamava inevitável – pela força da fé. E, claro, a maioria das adaptações populares da obra seminal da FC, o romance Frankenstein (1818) de Mary Shelley, põe de lado o pecado original de Victor Frankenstein – abandonar o monstro à própria sorte, após criá-lo – e o substitui pelo ato de criação em si: a arrogância de “imitar Deus”.

Esses são apenas alguns exemplos da verdadeira pletora de cientistas loucos, máquinas rebeldes, mutantes assassinos, monstros radioativos gigantes e fábulas morais sobre o destino trágico que aguarda quem busca o segredo da eterna juventude, a fórmula da criação da vida, o vislumbre do instante da criação e outras coisas que a humanidade não deveria conhecer (CQHNDC).

Se, como escreveu Francis Bacon em sua Nova Atlântida (1624), o objetivo final da ciência é “o conhecimento das causas e os movimentos secretos das coisas; e a ampliação das fronteiras do império humano, para a realização de todas as coisas possíveis”, o próprio conceito de CQHNDC é radicalmente anticientífico.

Enfim, o uso da ficção científica para falar mal da ciência e dos cientistas é uma prática consagrada pela história, comum até os dias de hoje e que não deve ser subestimada. Os mitos bíblicos do fruto proibido e da torre de Babel, não raro, espreitam por detrás do foguete brilhante, do robozinho simpático e da pistola de raios. Não é por acaso que os momentos mais memoráveis de filmes como Guerra nas estrelas envolvem a destruição – não a captura, a desativação, a reprogramação ou o reaproveitamento, mas a obliteração completa, em cores quentes e som Dolby – de uma grande máquina.

Em alguns casos, como na obra de HP Lovecraft – autor que usava tropos e conceitos da FC para produzir histórias de terror –, o apelo às CQHNDC pode ser considerado irônico; em outros, no entanto, ele é bem sério.

Isaac Asimov, autor de ficção e divulgação científica, deplorou, em alguns de seus ensaios sobre o gênero, o uso abusivo de enredos centrados em cientistas loucos, cientistas vilões e, mais ainda, a repetição exaustiva do clichê que é encerrar uma história de FC com uma descoberta sendo censurada ou uma invenção, destruída “pelo bem da humanidade”.

De um ponto de vista estritamente técnico – da carpintaria literária – não é difícil entender o apelo desses chavões. Eles fazem parte daquilo que o crítico e estudioso da ficção científica Gary Westfahl chama de “falácia dramática”, o fato de que uma peça de ficção científica é, antes de ser científica, ficção, portanto requer conflito, suspense e resolução.

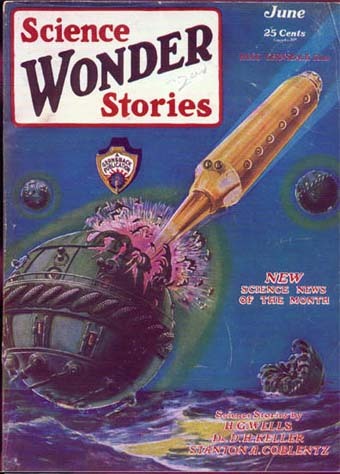

Tendo a FC, principalmente a desenvolvida a partir do modelo norte-americano do início do século XX, que se tornou hegemônico, raízes na literatura mais popularesca – a expressão “ficção científica”, por exemplo, apareceu pela primeira vez numa revistinha barata de 1929, que trazia o título sensacionalista Science wonder stories –, a narrativa de caráter anticientífico era, de certo modo, o caminho de menor resistência.

Muito da FC que floresceu nas revistas da década de 1920 apenas adaptava situações e tropos de gêneros como o western, a fantasia e a aventura histórica, à la Alexandre Dumas ou Rafael Sabatini, para ambientações futuras.

O deserto do Arizona tornava-se Marte e os apaches, alienígenas; o caubói solitário, o pirata rebelde ou o bárbaro do Norte convertiam-se no astronauta destemido; e, ao cientista, restava ocupar o espaço deixado pelo rancheiro inescrupuloso, pelo pai da princesa, pelo praticante de magia negra. Nesse quebra-cabeça de papéis preestabelecidos, onde o enredo caminha para uma resolução que, segundo os cânones da ficção popular, restabelecerá o statu quo ante, culpar o cientista pelo conflito, destruir a ciência e seus artefatos na última página representam opções simples.

A chegada de John W. Campbell ao comando da revista Astounding Science Fiction, em 1937, costuma ser apontada como um ponto de virada, a partir do qual a ficção científica torna-se cada vez menos “bangue-bangue no espaço” e, cada vez mais, histórias sobre personagens que usam a ciência para resolver problemas, não só para criá-los. É sob a batuta de Campbell que autores como Robert Heinlein e o próprio Asimov conquistam notoriedade.

No entanto, não só o impacto da geração anterior continuaria a reverberar – na literatura e também nos quadrinhos e, principalmente, no cinema e na televisão – como a postura “pró-ciência” de Campbell costuma ser exagerada por biógrafos caridosos. O livro Pseudoscience and science fiction, do astrofísico britânico Andrew May, cita Campbell como um exemplo de profissional da ficção científica que acabaria se tornando um “defensor ferrenho de temas pseudocientíficos”.

May esboça a distinção entre ciência e pseudociência da seguinte forma: “Ciência e pseudociência podem tratar das mesmas questões, mas abordam-nas de maneiras completamente diferentes. Para um cientista, o objetivo é chegar o mais próximo possível da verdade – mesmo se a verdade for desagradável ou difícil de entender. Por esse motivo, a ciência pode, frequentemente, parecer excessivamente complexa, entediante ou irrelevante para o não-cientista. Pseudociência, por sua vez, é voltada para dizer o que as pessoas querem ouvir”.

Mais adiante, ele elabora: “As pessoas querem acreditar que existe vida antropomórfica em outros planetas; querem acreditar em estranhos poderes e eventos misteriosos. Querem acreditar que há um padrão inteligente por trás das manchetes de hoje – mesmo se esse padrão for uma conspiração sinistra”.

Além de nutrir as carreiras de autores, como Asimov, que viriam se tornar astros da ficção científica mais “séria” – e alinhada com a percepção geral de uma FC voltada a exaltar a ciência – Campbell também deu guarida a trabalhos que buscavam borrar a fronteira entre ciência e ficção, apresentando histórias extraordinárias sobre alienígenas e fenômenos paranormais como se fossem reais, escritos sob influência do trabalho do jornalista Charles Fort.

Em seu livro, May postula uma ligação quase umbilical entre a gênese e o desenvolvimento da ficção científica nos Estados Unidos e os escritos de Fort, que ele define como “o anticientista arquetípico”. Em quatro volumes, publicados entre 1919 e 1932, Fort colecionou relatos de eventos e ocorrências – incluindo fenômenos que hoje seriam classificados como óvnis ou manifestações de paranormalidade – que, segundo ele, teriam sido “condenados” pela ciência: na visão de Charles Fort, cientistas compõem uma elite dogmática que se recusa a abrir os olhos para qualquer coisa que desafie suas teorias.

“Possivelmente porque aprendeu ciência de um modo muito didático e dogmático, Fort nunca entendeu o método científico”, escreve May. “Não tinha concepção de testabilidade, falseabilidade ou previsão quantitativa, e presumia que as teorias científicas não tinham base mais sólida que suas especulações pessoais”.

Campbell foi um dos primeiros promotores da dianética, uma forma de terapia pseudocientífica criada pelo escritor de ficção científica – e depois líder religioso da cientologia – L. Ron Hubbard. Outros editores de importantes publicações de FC também abraçaram e promoveram pseudociências: entre 1945 e 1949, Ray Palmer, editor de Amazing Stories, usou a publicação para divulgar o chamado “Shaver mystery”, uma série de alegações, feitas por um certo Richard Sharpe Shaver, de que uma raça de alienígenas malignos habitaria cidades subterrâneas ocultas na crosta terrestre. Esses alienígenas, os “deros”, volta e meia viriam à superfície capturar seres humanos.

Palmer depois deixaria o meio da ficção científica para se dedicar a revistas sobre paranormalidade – a primeira edição de sua revista Fate, de 1948, é famosa por trazer o relato do piloto Kenneth Arnold sobre seu avistamento de discos-voadores. O depoimento de Arnold é comumente tido como o ponto inicial da ufologia moderna.

Esse espírito anticientífico forteano, que encontrou guarida na FC da era campbelliana, deu destaque a um novo tipo de personagem que passou a coexistir com o do cientista maligno e, mais raro, o cientista meramente humano: o do cientista herege – agora, o vilão não era mais o cientista individual que cria o raio da morte e sequestra a namorada de nosso herói, e sim o establishment científico, que com sua mente fechada e dogmática se recusa a reconhecer a genialidade do renegado que descobriu a cura da peste, detectou a invasão alienígena, previu a explosão do planeta Krypton. No cinema, Contatos imediatos do terceiro grau e, na televisão, Arquivo X são exemplos dessa linhagem.

É preciso reconhecer que fazer FC a partir de uma perspectiva anticientífica/pseudocientífica é extremamente fácil, muito mais fácil do que fazer “FC-exaltação” (que, de qualquer modo, quase sempre acaba sendo tediosa) e muito, muito mais fácil do que fazer uma FC que contemple a ciência e os cientistas como a atividade humana complexa, e os seres humanos complexos, que são. Além disso, o programa de crítica às ciências elaborado por intelectuais pós-modernos acabou revestindo perspectivas como a de Charles Fort de um certo verniz de sofisticação que acaba sendo atraente para alguns autores.

Mas fácil e pretensamente sofisticado não é sinônimo de bom. É importante que quem se preocupa com a divulgação da ciência – e, de modo mais específico, com o papel da ficção científica nesse processo – saiba reconhecer essa veia obscurantista que percorre inúmeros produtos do gênero, incluindo alguns muito populares, e tenha consciência desse potencial negativo. E que os autores percebam que a via de menor resistência nem sempre é a melhor ou a mais interessante para as histórias que querem contar.

Jornalista formado pela USP (1992), Carlos Orsi trabalhou no Grupo Estado por mais de 14 anos, cobrindo principalmente ciência, e na Unicamp, como repórter e editor das publicações Ensino Superior e Inovação (2011-13) e como repórter especial e colunista do Jornal da Unicamp (2013-17). É autor dos livros Pura picaretagem (Editora LeYa, com Daniel Bezerra), O livro dos milagres (Vieira & Lent), Campo total, Guerra justa e Nômade, entre outros.